„O mein Leib, sorge dafür, dass ich immer ein Mensch bin, der fragt!“, lautet eines der einprägsamsten Zitate aus Frantz Fanons „Schwarze Haut, weiße Masken“. Der 1952 erschienene Band wurde zu einem zentralen Text der postkolonialen Theorie, weil er das kolonisierte Selbst hinterfragt und die komplexen Weisen aufdeckt, auf denen Identität, vor allem des Schwarzseins, im Kontext von Kolonisierung konstruiert und produziert wird.

Eine wesentliche Prämisse des Buches ist, dass Schwarze Menschen von der kolonialen Gesellschaft erfundene Mythen des Schwarzseins verinnerlichen, was dazu führt, dass ihre Psyche Schaden nimmt. Daraus folge ein Minderwertigkeitskomplex, der Schwarze Subjekte dazu veranlasse, sich die Kultur des Kolonisators anzueignen und nachzuahmen, besonders dann, wenn sie aufstrebend und gebildet sind (wie Fanon selbst).

Frantz Fanon gilt als wegweisend, aber auch umstritten

Buch und Autor sind sehr einflussreich, aber auch umstritten. Bis heute erfahren sie Lob für die angesprochenen Themen ebenso wie Kritik für die Verallgemeinerung feministischer und queerer Belange. Und doch sind die grundlegenden Gedanken des Buches so maßgeblich und wegweisend, dass es ganze Generationen Schwarzer queerer Künstler*innen beeinflusst hat. Diese griffen Fanons Ideen nicht nur auf – sie gingen über sie hinaus, um das Wesen Schwarzer Homosexualität, Männlichkeit und Weiblichkeit neu zu überdenken.

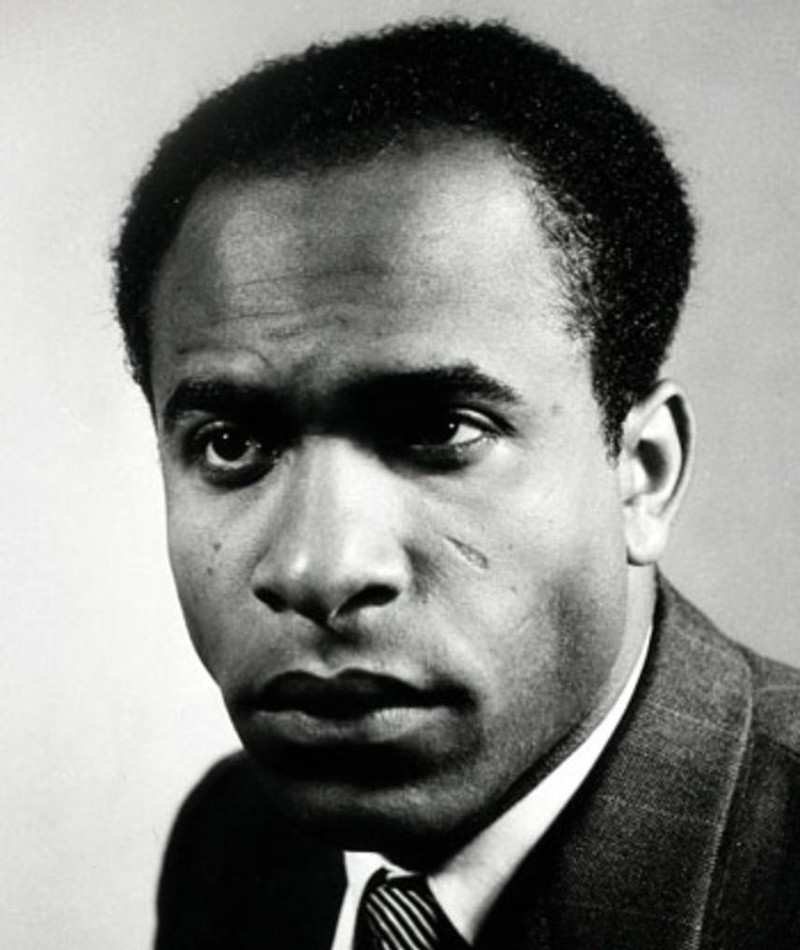

Frantz Fanon, Image via mubi.com

Fanon beschrieb, dass sich der Kolonialismus und sein Wirken weitgehend auch in visuellen Erfahrungen äußern. Dieser Blick, so sagt er, eigne sich seine Subjekte an und entpersonifiziere sie unter Ignorierung ihrer Sichtweise. Im Gegenzug haben sich queere Theoretiker*innen, vor allem im Bereich des Films, diese Begriffe zu eigen gemacht und auf die Kategorie des Geschlechts angewandt. Einer dieser Künstler*innen war Rotimi Fani-Kayodé, der sich in seinem Schaffen selbst unmittelbar auf „Schwarze Haut, weiße Masken“ bezog. „Ich bin in dreifacher Hinsicht ein Außenseiter“, sagte der nigerianische Künstler im Hinblick auf seine postkoloniale Position in der Welt.

„In Bezug auf die Sexualität, hinsichtlich der geografisch-kulturellen Entwurzelung und in dem Sinne, dass ich nicht anständig verheiratet bin mit einem ordentlichen Beruf, wie es sich meine Eltern eigentlich gewünscht hätten.“ 1955 in Lagos als Sohn einer wohlhabenden Yoruba-Familie geboren, kam er im Alter von 12 Jahren als Geflüchteter vor dem nigerianischen Bürgerkrieg nach England. Nach seinem Studium der bildenden Künste und der Wirtschaftswissenschaften in den USA kehrte Fani-Kayodé nach London zurück, wo er als Künstler tätig war, bis er 1989 an den Folgen von HIV starb.

Ich bin in dreifacher Hinsicht ein Außenseiter

Rotimi Fani-Kayode, City Gent, 1988, Image via autograph.org.uk

In seiner offenen Auseinandersetzung mit Schwarzer Homosexualität vereinte Fani-Kayodé sexuelle und kulturelle Differenzen. In „The Golden Phallus“ (1989) zeigt er einen unbekleideten jungen, athletischen Schwarzen Mann, der, auf einem Podest sitzend, eine weiße Schnabelmaske trägt und in die Kamera blickt. Sein vergoldeter Penis wird mithilfe einer weißen Schnur hochgehalten. Einerseits erkundet Fani-Kayodé so Schwarze Sexualität im Hinblick auf ein Schwarzes Subjekt, das von der Welt betrachtet wird.

Mit seiner Kunst erkundet Fani-Kayodé Schwarze Sexualität

Andererseits aber hinterfragt er kritisch Fanons Behauptung, dass männliche Homosexualität einzig und allein dem Vergnügen des weißen Mannes diene, indem der Künstler nämlich den Penis des Dargestellten an eine Schnur hängt, um zu zeigen, dass er nicht jederzeit sexuell verfügbar ist. Zugleich aber fordert das vielschichtige Werk heterosexuelle männliche Annahmen über Homosexualität heraus, bleibt uneindeutig und lässt bewusste Konnotationen wie auch vielfältige Möglichkeiten der Deutung zu.

View of “Rotimi Fani-Kayode,” 2019. Top: Maternal Milk, ca. 1986. Bottom, from left: Nothing to Lose XII (Bodies of Experience), 1989; The Golden Phallus, 1989, Image via www.artforum.com

Ebenfalls in London fand 1995 eine wichtige Gruppenausstellung statt, die sich mit der Bedeutung von Frantz Fanon und der Art und Weise befasste, wie seine Schriften mit künstlerischen Praktiken, Geschlecht und Hautfarbe verwoben sind. Unter dem Titel „Mirage. Enigmas Of Race, Difference & Desire“, kuratiert von David A. Bailey im ICA, zeigte die Ausstellung unter anderem queere Künstler*innen wie Isaac Julien und Lyle Ashton Harris.

Sein Werk zeigt queere Schwarze Menschen in intim-häuslicher Umgebung

Der nordamerikanische Künstler Lyle Ashton Harris präsentierte eine fotografische Werkreihe, die Familienbande und Homoerotik anhand von Porträts behandelte. „Dread and Renee“ (1994) zeigt einen Mann und eine Frau (den Brüsten nach zu urteilen) mit nacktem Oberkörper vertraut nebeneinanderstehend. Beide tragen Dreadlocks und realistische Gesichtsbehaarung. Das Bild stellt Fanons Behauptung infrage, ja negiert sie sogar, dass Homosexualität nur bei Opfern der Sklavenmentalität vorkomme, indem es zwei Schwarze Menschen in intim-häuslicher Umgebung darstellt. Gleichzeitig unterstreicht es Fanons Forderung, dass wir uns letztlich als Schwarze Subjekte selbst reflektieren und analysieren müssen.

Lyle Ashton Harris, Dread and Renee, 1994. Courtesy the artist, Image via contemporaryand.com

Harris’ Arbeit „Brotherhood #3“ geht noch einen Schritt weiter und zeigt zwei einander umarmende, unbekleidete Schwarze Männer mit Make-up. Sie blicken nicht nur in die Kamera, sie richten auch zwei Pistolen auf diese. Darin vermittelt sich deutlich das Bewusstsein um die ständigen Angriffe, denen sie ausgesetzt sind, und um die Notwendigkeit, sich verteidigen zu müssen – bei gleichzeitiger Bekräftigung der eigenen Handlungshoheit und der Weigerung, Opfer zu sein.

In Zanele Muholis Einzelausstellung „Somnyama Ngonyama. Hail the Dark Lioness“ legte die südafrikanische Künstlerin* 2017 eine weitere kämpferische Studie zu Geschlecht, Hautfarbe, Ethnizität und Sexualität vor. Diesmal richtete die Fotografin*, bekannt für den visuellen Aktivismus bei der Dokumentation queerer Gemeinschaften in Südafrika, die Kamera auf sich selbst. Dies, so argumentiert Muholi, sei notwendig, um wieder zu sich zurückzufinden. Das allerdings geschieht mit kraftvoller Selbstreflexion und stets intensivem, fest in die Kamera gerichtetem Blick. Abgesehen von dem selbstbewussten Blickkontakt färbt Muholi auch die eigene Haut dunkel und unterstreicht damit das Bewusstsein, nicht nur eine queere Frau* zu sein, sondern darüber hinaus eine Schwarze afrikanische Frau* – und dass Muholi von der Welt als solche wahrgenommen wird oder wahrgenommen werden möchte.

LYLE ASHTON HARRIS + T. A. HARRIS, BROTHERHOOD #3, 1994, Image via renaissancesociety.org

Mit ähnlichen Codes spielt der kongolesische Künstler Alain Polo in seiner „Série blanche“ (2016), allerdings unter umgekehrten Vorzeichen, indem er das Bild nackter Schwarzer Körper bleicht, sodass sie ethnisch uneindeutig werden. Auf diese Weise versucht der Künstler den fotografierten Körper vom exotisierenden westlichen Blick zu befreien – indem er das Bild (und den eigenen Körper) selbst kontrolliert. Mit dieser von Fanon bereits herausgearbeiteten Differenz setzt sich auch Eric Gyamfi auseinander. In „Just Like Us“ (2016) dokumentiert der ghanaische Künstler den Alltag der heterogenen queeren Community in Ghana und zwingt uns, die Frage zu stellen, was dort eigentlich anders ist. Diese Herangehensweise hinterfragt den heteronormativen Blick.Der Künstler geht noch einen Schritt weiter und stellt offline und online geäußerte beleidigende Kommentare daneben. So verkompliziert er Fanons Maximen und betont die Wichtigkeit der Selbstwahrnehmung in der Schwarzen Community unabhängig vom weißen Blick.

Fanon setzte den Impuls, alles infrage zu stellen

Das Bemerkenswerte an Frantz Fanons „Schwarze Haut, weiße Masken“ ist, dass das Buch trotz seiner Kurzsichtigkeit in Bezug auf Genderfragen bis heute ein nachhaltiges Werkzeug für Schwarze queere Künstler*innen darstellt. 1997 hat Isaac Julien sogar einen Film darüber gedreht. „Frantz Fanon. Black Skin White Mask“ ist ein filmischer Essay, der Fanon ebenso kritisiert wie lobt. Und hierin liegt womöglich das größte Geschenk, das Fanon Schwarzen queeren Künstler*innen gemacht hat – den Impuls, alles infrage zu stellen, niemanden als Heldengestalt anzusehen, vor allem aber uns selbst zu hinterfragen und uns in Beziehung zu der uns umgebenden Welt zu setzen.

Eric Gyamfi, Untitled, from Just Like Us Series, 2016. Courtesy the artist, Image via contemporaryand.com