Beim Lesen der Unterhaltungen zwischen der Anthropologin Margaret Mead und dem politischen Schriftsteller und Dichter James Baldwin ziehen mich die Rigorosität und intellektuelle Courage des Letzteren immer wieder an. Die Mitschriften ihrer siebeneinhalbstündigen Gespräche aus dem Jahr 1970 wurden 1971 unter dem Titel „A Rap on Race“ veröffentlicht. Neben Begriffen, wie Identität, Geschichte, Verantwortung und Schuld ist „race“ in der Tat nicht nur ein Glied in der Kette, „race“ ist der Zusammenhang.

Im Klappentext einer der Auflagen heißt es, Baldwin bringe Kreativität und Feuer mit, während Mead die Stimme der Vernunft und der Gelehrsamkeit sei. So können Inhalt und Umschlag eines Buches changieren oder, anders formuliert, sich sogar ergänzen, indem der Einband des Buches mit solch einer rassifizierenden Charakterisierung die Analysen im Inneren auf eine von vielen Arten spiegelt. Meads Erfahrungen als Anthropologin in den 1920er und 30er Jahren sowie ihr Wille zum Humanismus fordern nichtsdestotrotz heraus und werden gleichsam von Baldwins pessimistischem Optimismus herausgefordert, seinem analytischen, vorsichtigen und beständigen Verstand.

„The ordinary American experience” wird an einer Stelle zum Thema des Gesprächs, an der Mead schildert, wie sie erfahren hat was „race” ist: „You see, I had the reverse picture that most Americans have; because most white women picture a rapist as a black man. (...) But I had reversed it, and my picture of rape was of a black woman raped by a white man.” Diese „gewöhnliche, alltägliche, einfache Erfahrung“, die Mead aufruft, ist verständlich für alle, die sie hören. Und doch ist sie schwer fassbar, in doppeltem Sinn. Mead spricht hier von Hegemonie, sie erklärt warum „race“ gesellschaftlich eben eine Rolle spielt.

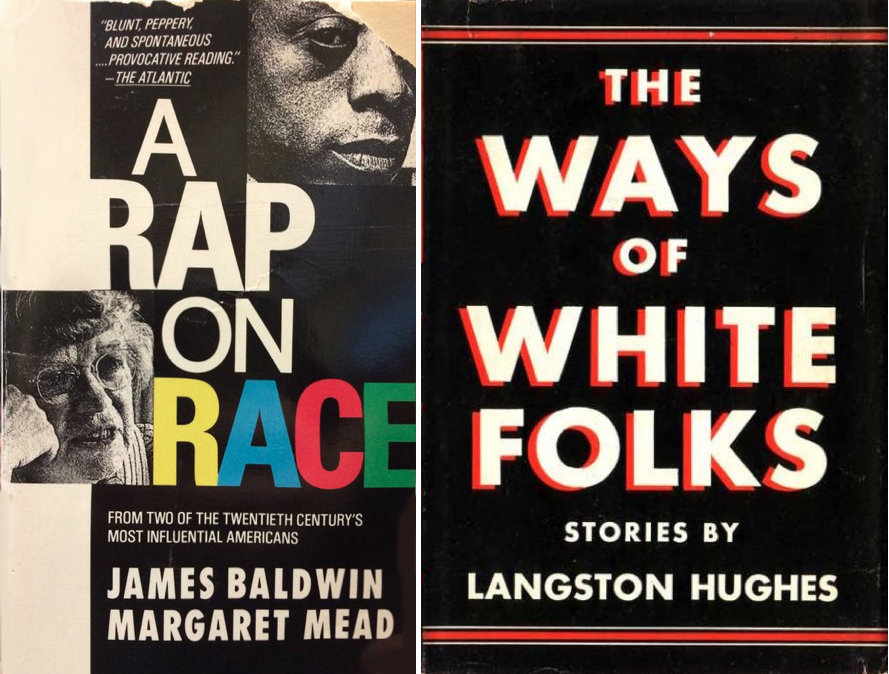

(Links) James Baldwin und Margaret Mead, A Rap On Race, Buchcover, 1970 / (Rechts) Langston Hughes, The Ways Of White Folks, Buchcover,1934, Image via contemporaryand.com

Hegemonie, in diesem Fall die Vormachtstellung einer weißen Mehrheit, existiert in den USA genauso wie in Deutschland. Mead schildert ein kriminelles Missbrauchsszenario, in dem Beziehungen, ein Miteinander und damit das Gewebe der Gesellschaft, sehr häufig auf die gleiche Weise vorgestellt wurden: Weiß wird zum Opfer und Schwarz zum Täter. Diese „gewöhnliche amerikanische Erfahrung“ ist auf bestimmte Weise kodiert, wobei weiß nicht nur Unschuld (wie das weiße Opferlamm Christi), sondern auch Reinheit und Macht symbolisiert, während Schwarz das finstere Gegenteil darstellt (siehe Richard Dyers Buch „White: Essays on Race and Culture“ von 1997). Das ist die gewöhnliche US-amerikanische Erfahrung, die in „A Rap on Race“ immer wieder mit unterschiedlichen Motiven, Modellen und Mitteln beschrieben wird.

Diese Konstruktion von „race“ betrifft eine spezifische und (sozial, politisch, geographisch, ökonomisch sowie kulturell) situierte Geschichte der USA. Die Tatsache des Rassismus wirkt und infiziert jedoch allgemeingültiger – einige leiden oder sterben an oder wegen ihm, während andere profitieren und ihn ausnutzen. Vor fast 90 Jahren, im Jahr 1934, hat der US-amerikanische Dichter und Aktivist Langston Hughes in seinem Buch „The Ways of White Folks“ die Unterschiede im Erleben von „race“ auf bemerkenswerte Weise dargestellt. Das Buch enthält vierzehn humorvolle, unerträglich tragische und lehrreiche Erzählungen über Schwarzes Leben und Schwarze Kultur, wie sie in den weißen USA der 1920er und frühen 1930er Jahre gelebt wurden.

Langston Hughes, 1936, Foto: Carl Van Vechten, Image via WikiCommons

Die Schilderungen von ungewöhnlichen, aber sehr realen Charakteren geben Aufschluss über die Bedingungen der Zeit, gleichzeitig enthüllen sie menschliche Natur. Damaliges Schwarzes Leben wurde bestimmt von einer „Rassentrennung“, die im Süden der Vereinigten Staaten durch die sogenannten Jim-Crow-Gesetze durchgesetzt wurde, wo Lynchmorde an der Tagesordnung waren sowie von einem subtileren Rassismus im Norden. Die Rassismen, die einem in „The Ways of White Folks“ präsentiert und zu verstehen gegeben werden, können nicht verstanden werden: sie sind komplex, zuweilen implizit, sogar spielerisch oder sachte angedeutet und das in all ihrer Grausamkeit.

Diese Tatsache des Rassismus – welche auf Erfahrung beruht und sich durch sie manifestiert – ist trotz der Einfachheit der Formel keineswegs unumstritten: Rechtshänder sind sich in der Regel nicht bewusst sind, wie sehr Linkshänder nur durch diese unwichtig erscheinende Variation einer dominanten Hand beeinträchtigt werden, weil die Welt für Erstere konstruiert wurde. Weiße Menschen sind sich ebenso wenig bewusst, wie oft rassifizierte Menschen im Alltag von Strukturen einer Gesellschaft benachteiligt werden, die eine weiße Perspektive vorgeben und durchsetzen. Durch diese Perspektive (die nur intersektional gedacht ein annähernd vollständiges Bild davon liefern kann, wie eine gerechtere und inklusivere Gesellschaft aussehen kann) und innerhalb dieser Beschreibung kann Macht verstanden werden. Eine Macht, die seit Jahrhunderten im Weißsein verankert ist. Oder, wie es der Bürgerrechtler Stokely Carmichael einmal ausdrückte: „If a white man wants to lynch me, that’s his problem. If he’s got the power to lynch me, that’s my problem.”

If a white man wants to lynch me, that’s his problem. If he’s got the power to lynch me, that’s my problem.

Stokely Carmichael, 1966, Image via WikiCommons

Wenn etwas strukturell wird, neigt es dazu, in den Hintergrund zu rücken und nicht mehr sichtbar zu sein. Entgegen einer weit verbreiteten Annahme schließen sich die Ebenen des Individuellen und Strukturellen nicht gegenseitig aus, sie sind dialektisch. Rassismus ist Teil individueller Erfahrung, gerade weil Rassismus so tief in den Strukturen der Gesellschaft verankert ist – in Schulen und Universitäten, in Gefängnissen, in Medien, im Rechtssystem, im Strafvollzug und so weiter. Rassismus prägt heute wie vor 100 oder fünfzig Jahren alle Bereiche der Welt, denn Rassismus ist auch ein Wissenssystem, das das Soziale strukturiert. Rassismus bringt uns bei, was wir wissen können.

Rassismen sind darüber hinaus vielfältig und wandeln sich im Laufe der Zeit: Der zuvor angesprochene explizite Jim-Crow-Rassismus in den USA zum Beispiel hat sich über einen Zustand einer behaupteten „post-racial“ Gesellschaft der 2010er Jahre mit der Präsidentschaft Donald Trumps dann zu einer Gesellschaft mit einer offen rassistischen Partei verformt – und das in einem Zweiparteiensystem. In der einen sowie der anderen Ära wird sich der gesellschaftlichen Verantwortung des Erbes von Versklavung, Gewalt und Mord entzogen, auch weil die strukturelle Dimension dieser Benachteiligung nach wie vor geleugnet wird (siehe David Theo Goldbergs Buch, 2015: „Are We All Post-Racial Yet?“). Damit wird der Kampf gegen ein System zu einem Ringen darum zu beweisen, dass dieses System überhaupt existiert.

You know my fury about people is based precisely on the fact that I consider them to be responsible, moral creatures who so often do not act that way. But I am not surprised when they do.

Wenn wir uns ansehen, wer heute das Recht hat, Opfer zu sein – um auf Meads Bemerkung zu Beginn zurückzukommen – und wer dazu verdammt ist, Täter zu bleiben, hat sich nicht viel geändert. Polizeibrutalität in den USA wie in Deutschland, Bilder von der Militarisierung der EU, von rassistischen Angriffen, Ausgrenzungen, Aussagen, Annahmen und Verurteilungen füllen Social Media-Newsfeeds und andere Medien. Und es ist eine Frage von Kontinuität und bedrückender Perversität, auf welche Weise Flucht, das Entkommen aus einer globalisierten gewaltvollen Hegemonie, innerhalb einer rassistischen Logik verwertet wird. Es liegt eine Niedertracht im Umgang mit diesen Menschen und den Umständen, denen sie entfliehen und die Bilder ihrer lebenden und toten Körper, eine Entmenschlichung, mit der sich eben nur bestimmte Menschen allgegenwärtig konfrontiert sehen, sind auch eine düstere Erinnerung – um nicht zu sagen Fortsetzung – dessen was „middle passage“ genannt wird.

Nach dem Ende des Prozesses gegen die Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) im Jahr 2018, dem rassistischen Terroranschlag von Hanau (2020) sowie dem erneut erstellten Gutachten (Oktober 2021) zum Tod Oury Jallohs, welches feststellt was unausweichliche Realität sein sollte, dass Oury Jalloh in seiner Gefängniszelle angezündet wurde, wird deutlicher denn je, dass wir nicht die geringste Ahnung haben, wie sehr Deutschland von Rassismus, gewaltbereiten Rechten und Neonazis durchsetzt ist. Die Vorgänge in Chemnitz von 2018 – Aufmärsche von bekennenden Nazis, die stolz den Hitlergruß zeigen (können) und Jagd auf vermeintlich Nicht-Deutsche machen – sind ein weiteres Beispiel dafür.

Plakat zum Gedenken und Erinnern an die Menschen, die bei dem rassistischen Anschlag in Hanau am 19. Februar 2020 ermordet wurden © Amnesty International, Image via www.amnesty.de

Beate Zschäpe, das überlebende Mitglied der Terrorgruppe NSU, die neun Migranten und eine Polizistin tötete, wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Verfahren jedoch kann in die Geschichte eingehen als Demonstration davon, wie stark Polizei und Staat von tiefem institutionellen Rassismus strukturiert sind – angefangen bei der ursprünglichen Bezeichnung des Falls als „Döner-Morde“, über mehrere bekannte Fälle von Aktenverschwinden und -vernichtung sowie Ignoranz gegenüber abweichenden Täter*innenprofilen, bis hin zum Umgang mit den Hinterbliebenen der Opfer.

Deutschland ringt schmerzlich darum, Rassismus wegzuleugnen. In allen Bereichen der Gesellschaft hat dieser sich aber eingerichtet. Im Sport, in der Industrie, in der Werbung, im Kunst- und Kulturbereich. Die Polizei schreckt nicht von illegalem „racial profiling“ zurück. Der Wiederaufbau des Humboldt-Forums in Berlin hat trotz weitläufiger Proteste stattgefunden, die Beherbergung von kolonialen Artefakten durch deutsche Museen im Allgemeinen wird erst seit kürzester Zeit und das auch sehr verhalten in Frage gestellt. Der Begriff „Rasse“ – der in seiner Bedeutung eher dem Englischen „breed“ ähnelt – wird von vielen nach wie vor für eine gültige Art gehalten, Menschen unterschiedlicher Herkunft zu benennen.

Berliner Schloss, Humboldt Forum, Berlin, Deutschland, September 2020, Image via WikiCommons

Bezeichnenderweise wird „Rasse“ im deutschen Grundgesetz verwendet, ein Diskurs darum hat sich ebenso in jüngerer Zeit entfaltet und der Begriff war Teil der Rechtfertigung für die Vernichtungsaktion des Deutschen Reichs im heutigen Namibia zwischen 1904 und 1908. Dieser erste Völkermord des zwanzigsten Jahrhunderts wurde 2004 nicht anerkannt, ausschließlich eine Entschuldigung der damaligen Entwicklungshilfeministerin wurde ausgesprochen, von der sich die Bundesregierung jedoch distanzierte. Die 2001 eingeleitete Klage auf Wiedergutmachung fand im Mai diesen Jahres eine Einigung, woraufhin der Außenminister Heiko Maaß erstmalig bekanntgab, 113 Jahre nach den Geschehnissen, dass Deutschland ab sofort von einem Völkermord sprechen werde.

Im Berliner Stadtteil Wedding tragen viele Straßen die Namen derjenigen Kolonialgeneräle, die für koloniale Gewalttaten verantwortlich waren. Nach jahrelangem Kampf von Aktivist*innen, dem Zentralrat der afrikanischen Gemeinde, der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und weiteren Organisationen wurde im Mai 2020 die Umbenennung des Berliner U-Bahnhofs „Mohrenstraße“ in „Anton-Wilhelm-Amo-Straße“ bekanntgegeben. Es sind und bleiben jedoch alles Mahnmale für die Verstrickung der Stadt mit ihrer und der deutschen Kolonialgeschichte. Sehr lange könnte diese fast willkürlich scheinende Aufzählung weitergehen, doch was sie erzählt ist Folgendes: Unsere gesamte Lebensweise trägt Komplizenschaft, eine Kultur, die die Privilegien, die mit dem Weißsein einhergehen, naturalisiert – und diese Privilegien betreffen viel mehr Menschen, als wir zunächst denken. Sie betreffen auf die eine oder andere Weise uns alle.

The ways of white folks, I mean some white folks, is too much for me.