Die transmediale ist schon eine merkwürdige Veranstaltung. Für fünf Tage wird das Haus der Kulturen der Welt zum Austragungsort eines Festivals, das jetzt nicht mehr den Namen Festival trägt. Stattdessen heißt die 29. Ausgabe nun transmediale/conversationpiece. Das Konversationsstück ist eigentlich ein klassisches Thema der Malerei, das vor allem im Rokoko Konjunktur hatte: meist idyllische Szenen im Grünen, wo Menschen in aller Ruhe Konversation treiben. Nicht so bei der transmediale: “Hier soll sich niemand zu wohl fühlen”, sagt der künstlerische Leiter der Veranstaltung, Kristoffer Gansing. Das sagt er in einem Raum, der “Panic Room” genannt wird. Dort finden offene Diskussionen statt, die sich über vier Stunden erstrecken.

Kristoffer Gansing, artistic director of transmediale (c) transmediale

Der Drang und das Unbehagen

Es geht beispielsweise darum, wie im Internet die Macht verteilt wird, warum die sharing-economy in den Händen weniger großer Firmen ist oder um die unschuldige Frühgeschichte des Internet, vor den Großkonzernen Google und Facebook, als die weltweite Vernetzung noch als eine erreichbare Utopie erschien. Natürlich vor allem die Utopie einer kleinen Avantgarde von Hackern und Internetaktivisten. Es geht auch um die gescheiterten Revolutionen des arabischen Frühlings, der vor genau fünf Jahren auf dem Tahrir-Platz in Kairo begann. Vornehmlich politische Themen also. Die unterschiedlichen Segmente der transmediale heißen “Anxious to Act”, “ Anxious to Make”, “ Anxious to Share” und “ Anxious to Secure”. Dabei fällt es schwer, die Doppelbedeutung des englischen Wortes “anxiety” zu vergessen: Einerseits ist es der Drang, etwas zu tun, andererseits ist es das Unbehagen.

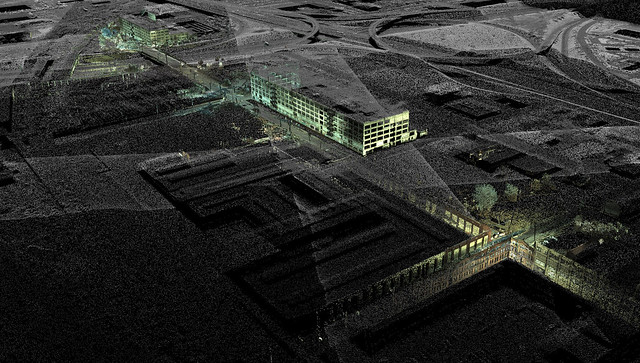

Hello, City! by Liam Young (c) Liam Young

Hier geht keiner ans Telefon

Wenn man in Städten wie Washington, Brüssel oder auch Frankfurt unterwegs ist, merkt man schnell: Das sind vielleicht nicht die kulturellen Zentren der westlichen Welt, aber hier laufen die Fäden der Finanzwelt, europäischer und amerikanischer Politik zusammen. Vor spiegelnden Fassaden anonymer Verwaltungs- und Geschäftsarchitektur macht sich Unbehagen breit. Was drinnen passiert, kann man nicht sehen. Mit diesem Bild beginnt am Mittwochabend die transmediale, als im großen Auditorium des HKW der Film “Parallelograms” von Steven Rowell und Brian Holmes gezeigt wird. Zu sehen sind Gebäude, so langweilig, dass sie in Gewerbegebieten in der Bundesrepublik nicht weiter auffallen würden. Bloß findet sich in fast jeder Einstellung die amerikanische Flagge, gespiegelt in Glasscheiben oder ganz am Bildrand. Die banalen Bürohäuser sind die Zentralen der National Rifle Association, dem American Meat Institute, oder dem American Petroleum Institute. Aus dem Off sind die Anrufbeantworter dieser konservativen Lobbyorganisationen zu hören: Hier geht keiner ans Telefon.

Die neuen Helden

Die Arbeit von Holmes und Rowell will natürlich etwas zeigen und läuft dabei Gefahr, allzu genau zu wissen, wer die Bösen sind. Der Anspruch ist aufklärerisch: das sichtbar machen, was normalerweise hinter spiegelnden Glasfassaden verborgen bleibt. Ganz ähnlich geht den meisten Werken, über die auf der transmediale gesprochen wird, eine lange Recherche voraus. Research-based-artworks wird auf den Podien oft geraunt. Es scheint so, als hätte diese Art von Kunst neue Helden gefunden. Namen wie Edward Snowden oder Chelsea Manning fallen immer wieder. Auch Trevor Paglen. Whistleblowing als künstlerische Praxis: Paglen bewegt sich zwischen investigativem Journalismus, Fotografie und Konzeptkunst, und er ist nur deshalb nicht zur transmediale in Berlin gekommen, weil er andere Verpflichtungen hat, heißt es.

National Rifle Association, from Parallelograms, (c) 2015 Steve Rowell

Paranoia als Grundhaltung

Es wird aber ein Projekt vorgestellt, das Trevor Paglen mit dem Internetaktivisten Jacob Appelbaum gemeinsam umgesetzt hat. Titel: “The Autonomy Cube”. Ein Plexiglaswürfel mit einer Kantenlänge von 50 Zentimetern, der für eine Ausstellung im Edith-Russ-Haus in Oldenburg stand. Das Vorbild ist Hans Haackes “Condensation Cube” von 1963. Statt Kondenswasser sind in der Variante von Paglen und Appelbaum vier WiFi-Router installiert, mit denen die Museumsbesucher ins Internet konnten. Aber nicht irgendwie, sondern über das Verschlüsselungsnetzwerk TOR. Das erlaubt nämlich eine Internetverbindung, die nicht zurückzuverfolgen ist.

Trevor Paglen & Jacob Appelbaum: Autonomy Cube

Der Stoff für Utopien und Horrorvisionen

Also, Paranoia als empfohlene Grundhaltung im 21. Jahrhundert? Vielleicht. Die Dystopien des 20. Jahrhunderts stellten sich eine düstere Zukunft aus möglichen Atomkriegen und faschistischen Regimes vor. Die Zukunft ist da und sieht natürlich ganz anders aus als beispielsweise in den Filmen, die Florian Wüst, Kurator für Film und Video, in seinem Programm zeigt. Wie ein Rückblick auf die Zukunft wirkt die Filmauswahl. Da ist der älteste Film Jean Hermans “Actu Tilt” von 1960, eine Montage aus Raketenstarts und Spielautomaten, die Vision einer vergessenen Zukunft. Hellmuth Costards Film “Echtzeit” von 1983 erinnert ein bisschen an “Matrix”, nur dass der Held hier nicht raus will aus der Simulation, sondern rein. Dieser Film passt dann auch ganz gut dazu, dass die Technik den Stoff für Utopien und Horrorvisionen zugleich liefert.

Photo by Julian Paul

Eine alternative soziale Praxis

Worum es bei der transmediale ungefähr geht, lässt sich an den Namen der Gäste ablesen. Jussi Parikka, der finnische Medientheoretiker ist dabei. Ben Vickers, Kurator für alles Digitale von der Serpentine Gallery in London auch. Immer wieder sieht man den Medienkünstler Siegfried Zielinski durch Gruppen von biertrinkenden Festivalgängern huschen. Nur leider gibt es im Haus der Kulturen der Welt außer ein paar verstreuten Installationen keine Ausstellung zu sehen, anders als in den Jahren zuvor. Ganz so, als wäre ein Gesprächsmarathon die einzige Möglichkeit, der Gegenwart — und am besten der Zukunft — beizukommen. Aber es gibt noch ein Begleitprogramm, das CTM-Festival. In Berliner Clubs finden seit Januar und während des Festivals Konzerte und Parties statt: anstelle der Podiumsdiskussion eine alternative soziale Praxis.

Serpentine Gallery Curator Ben Vickers, Photo by Julian Paul