Vom Atelier an den Esstisch:

Eine kleine Chronik der Künstler*innen-Restaurants II

18.03.2025

9 min Lesezeit

Sind Künstler*innen besonders kreativ, wenn es ums Kochen geht? Ein Blick in die Küchen der Kunstwelt – diesmal mit weiteren Künstler*innen-Restaurants, von futuristischen Tavernen bis zu senegalesischen Saftbars.

Die Futurist*innen

servieren exaltiertes Schwein

Im März 1931 eröffnete in der Via Vanchiglia in Turin eine Lokalität, die als Affront gegen die traditionelle italienische Gastronomie gemeint war: die „Taverna del Santopalato“. Der Gastwirt – Filippo Tommaso Marinetti, Begründer der avantgardistischen Künstler*innenbewegung Futurismus – hatte sich vorgenommen, die Gesellschaft umfassend zu revolutionieren, und dafür reichte es nicht, nur die Kunst auf den Kopf zu stellen. Auch das Essen musste radikal neu gedacht werden. Zusammen mit Luigi Colombo (alias Fillìa) hatte Marinetti 1930 das „Manifest für Futuristisches Kochen“ geschrieben, eine Art Gebrauchsanweisung für hochmoderne Kulinarik, das in der Taverne seine praktische Umsetzung finden sollte.

Das Restaurant war als Tempel der futuristischen Ideale konzipiert, zu denen die moderne Technik, die Industrie, die Schnelligkeit und die Wissenschaft zählten ebenso wie chauvinistische und kriegsverherrlichende Ideen. Um ja keine Gemütlichkeit aufkommen zu lassen, stellte man im Santopalato keine Kerzen, sondern Scheinwerfer auf und verkleidete die Wände mit Aluminium. Die Faszination der Futurist*innen für die Ästhetik der modernen Luftfahrt spiegelte sich im gesamten Restauranterlebnis wider: Die Gäste saßen in einer Art Flugzeugkabine, Tische und Stühle waren schräg angewinkelt und vibrierten, und aus der Küche drangen Motorgeräusche. An Treibstoff sollte es nicht mangeln, dafür sorgte der Lambrusco aus Benzinkanistern.

Marinetti verstand den Akt des Essens als multisensorisches Gesamtkunstwerk: Bestellte man etwa die „Luftspeise“, bekam man einen Teller mit Oliven, Fenchelstückchen und Kumquat aufgetischt und wurde angewiesen, diese mit der rechten Hand zu verspeisen, während man mit der linken Hand alternierend über Schleifpapier, Samt und Seide streichen sollte. Um die Sinneserfahrung zu intensivieren, versprühten die Kellner*innen dabei Nelkenduft. Die Maxime „Innovation statt Tradition“ manifestierte sich auch in Form ungewöhnlicher Geschmackskombinationen (Hühnchen mit Schlagsahne, getrockneter Fisch mit Kirschen) und der unkonventionellen Namensgebung einiger Gerichte: „Pikanter

Flughafen“, „Kolonialfisch mit Trommelwirbel“ oder „Exaltiertes Schwein“. Letzteres bestand aus einer Salamischeibe, in heißem Espresso schwimmend und mit einem Schuss Eau de Cologne gewürzt.

Die wohl radikalste kulinarische These F.T. Marinettis war allerdings seine komplette Ablehnung von Pastagerichten. Diese machten träge und schlapp und wären daher ungeeignet für Patriot*innen, die „dynamische Pflichten“ zu verrichten hätten. Auf der Karte des Santopalato stand konsequenterweise keine einzige Nudelsorte.

Tobias Rehberger

serviert Wodka Stein

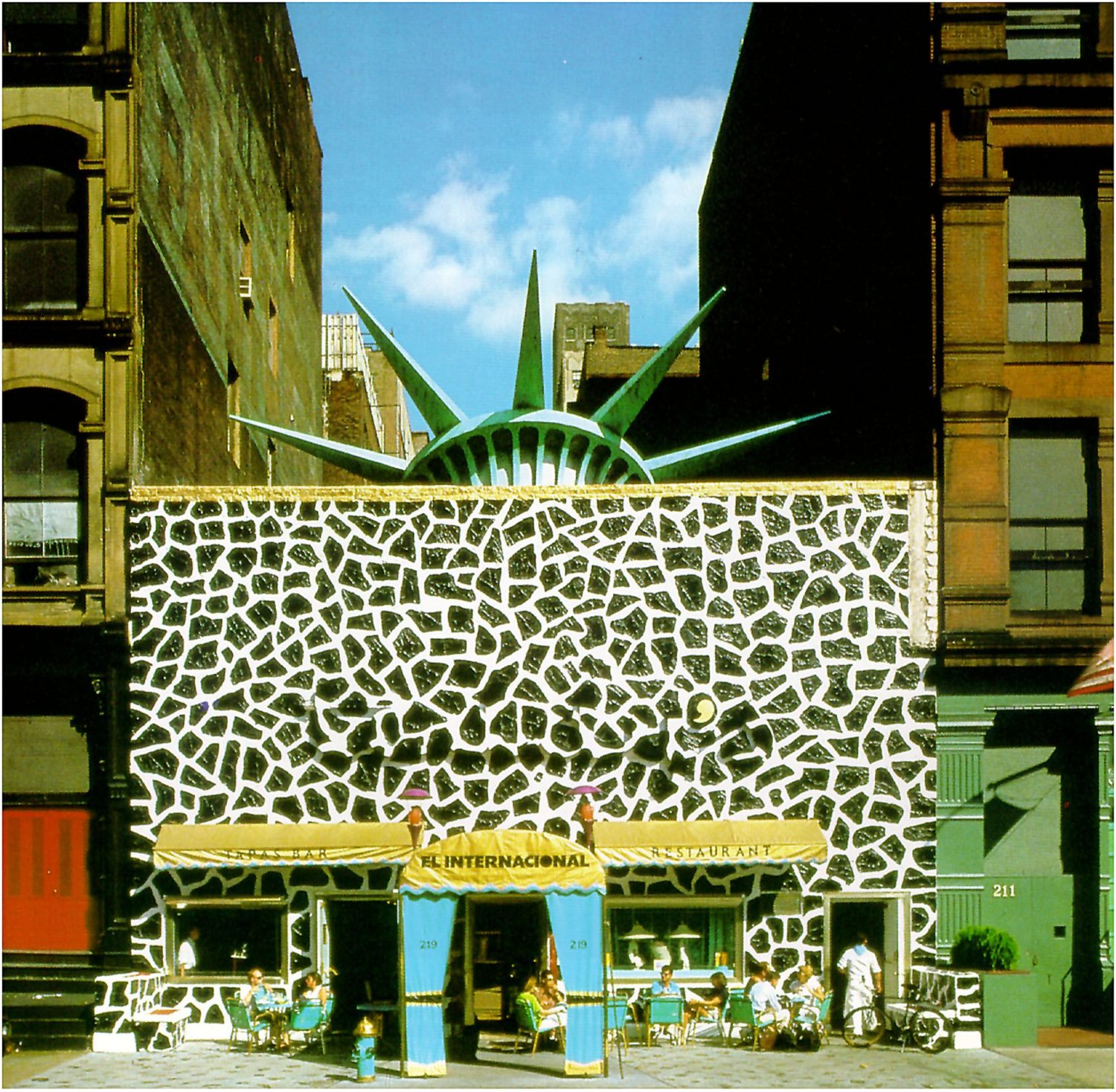

Während Miralda nur seine Leibspeisen mit nach New York nahm, ging Tobias Rehberger einen Schritt weiter: 2013 packte er seine Frankfurter Lieblingsbar in den Koffer, inklusive Garderobenhaken und Heizkörper, und verfrachtete sie in das New Yorker Stadtteil Chelsea. 1987, kurz nach deren Eröffnung, hatte Rehberger zum ersten Mal die relativ unscheinbare „Bar Oppenheimer“ in Sachsenhausen betreten, und 35 Jahre später hatte er sich offensichtlich noch nicht daran sattgesehen: Anlässlich der Frieze Art Fair 2022 ließ der Bildhauer und Installationskünstler die schmale, längliche Bar mit den exakt gleichen Proportionen im Keller des Hotel Americano nachbauen, samt identischer Ausstattung. Das Lokal war dennoch kaum wiederzuerkennen, denn Rehberger hatte es als Kunstwerk verkleidet: Alle Oberflächen, von der Decke bis zum Boden, waren mit einem schwarz-weißen Zickzackmuster bedeckt, zu dem sich ab und zu orange Linien gesellten. Die Inspiration dahinter war ein Tarnmuster, „Dazzle camouflage“ genannt, welches im Ersten Weltkrieg zum Schutz britischer Kriegsschiffe genutzt wurde.

2024 rekontextualisierte die Künstlerin diese Arbeit im Auftrag der Diriyah Biennale in Riad, Saudi Arabien, diesmal als Kollektiv mit dem senegalesischen Chef Youssou Diop unter dem Namen „NJOKOBOK“. In der gleichnamigen Bar servierten sie statt Orangensaft Minztee sowie einen lokal hergestellten Saft aus senegalesischem Hibiskus und arabischem Basilikum. Um das geschlossene System der Biennale zu öffnen und an Šušteršičs Konzept der Kunst als soziale Praxis anzuschließen, luden sie migrantische Gemeinschaften dazu ein, an der Bar ihre Geschichten zu erzählen.

Während es den Futurist*innen mit der Taverna del Santopalato in erster Linie darum ging, ihren künstlerisch-politischen Standpunkt zu amplifizieren; Miralda erst durch die Kollaboration mit seinen Gästen sein Gesamtkunstwerk aktivieren konnte und Rehberger die Barform als Tarnung nutzte, um dahinter seine Kunst zu verstecken, widmet Šušteršič ihr Werk komplett dem Publikum und folgt damit der höchsten Prämisse der Gastronomie: Kund*in ist König*in.

Weiterlesen auf dem SCHIRN MAG

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt.