Vom Atelier an den Esstisch:

Eine kleine Chronik der Künstler*innen-Restaurants I

08.10.2024

13 min Lesezeit

Sind Künstler*innen besonders kreativ, wenn es ums Kochen geht? Ein Blick in die Küchen der Kunstwelt. Diesmal mit einer kleinen Chronik der Künstler*innen-Restaurants, von Daniel Spoerri bis Jennifer Rubell.

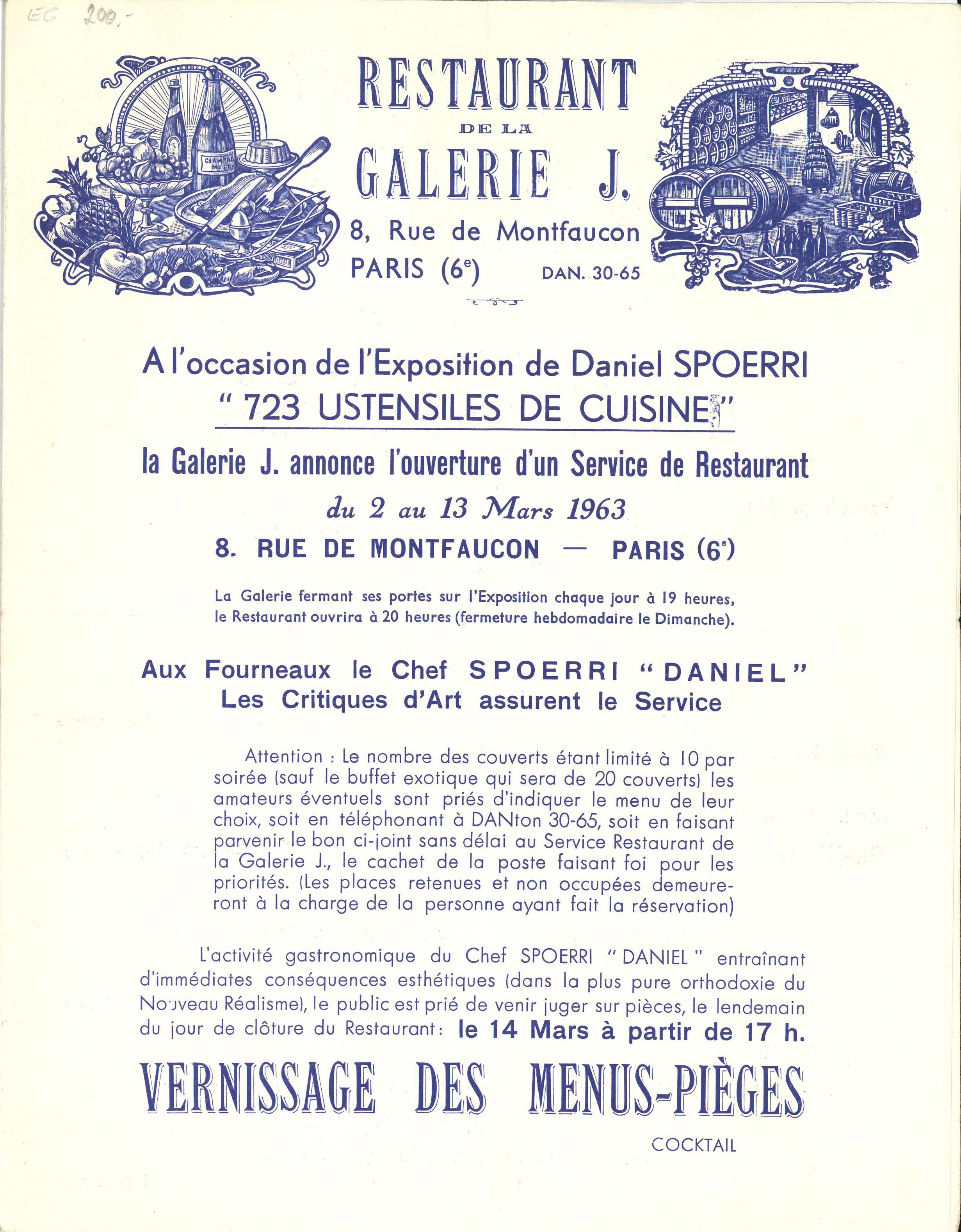

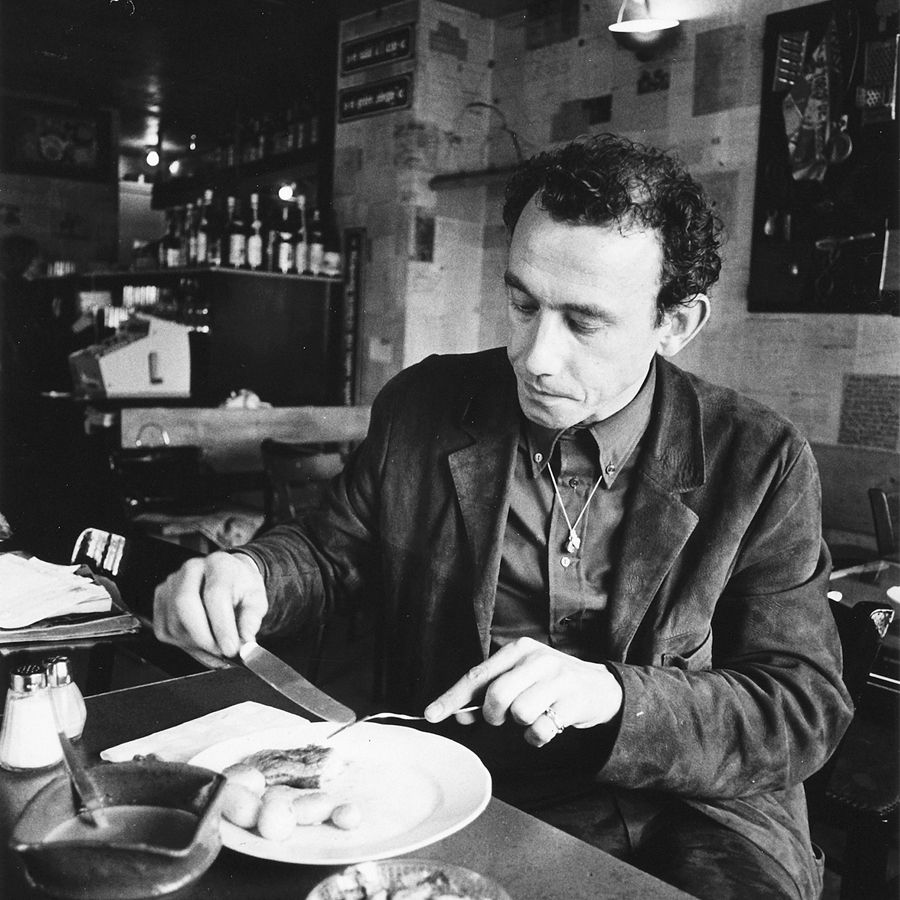

Daniel Spoerri serviert 125 Gramm Brot

Anfang März 1963 stellte die Pariser Galerie J eine Sammlung von 723 Küchenutensilien aus – vom Fleischwolf über den Sparschäler bis zur Käsereibe war alles dabei. Gesammelt und auf Bretter montiert hatte sie der Schweizer Künstler Daniel Spoerri, Mitbegründer des Nouveau Réalisme und Erfinder der „Eat Art“, welche für die künstlerische Auseinandersetzung mit allem, was essbar ist, stehen soll. Wie üblich schloss die Galerie um 19 Uhr ihre Pforten, allerdings öffnete sie Spoerri eine Stunde später, um als „le Chef Spoerri Daniel“ in Erscheinung zu treten und seine Gäste in ein temporäres Restaurant zu führen. Zehn Tage lang band sich der Künstler abends die Schürze um und kochte für jeweils zehn Gäste ein wechselndes thematisches Menü, mit dabei das „Franco-Niçois“ (mit Pastis und Hoden mit Sahne) und ein „Gefängnismenü“ (magere Kohlsuppe und 125 Gramm Brot). Als Kellner engagierte er Kunstkritiker, da diese ja für gewöhnlich auch als Vermittler zwischen (Ess-)Kunst und Publikum dienten. Einige Jahre später eröffnete Spoerri in Düsseldorf ein „echtes“ Restaurant und setzte neben Rindersteaks auch Pythonschnitzel, Ameisenomelettes und Schlangenragout auf die Karte, mit der Absicht, den Geschmackshorizont seiner Gäste zu erweitern. Der Künstler stand dort allerdings nicht mehr selbst am Herd, sondern agierte nur konzeptionell. Sein künstlerisch-gastronomisches Unterfangen nannte er „multimedia-super-happening-Kunstwerk“, womit Spoerri nicht unwesentlich dazu beitrug, die Grenzen der Kunst zu verschieben und sie näher an den Alltag zu rücken.

Allen Ruppersberg und Les Levine servieren filetierte Baumrinde und Lachssteak Halifax

Den gleichen Impuls spürten in den Sechzigerjahren viele junge Künstler*innen, die nun alltägliche Orte und Objekte ins Zentrum ihres Schaffens stellten. Die Idee, als Künstler*in in die Rolle eines Restaurantbetreibenden zu schlüpfen, passte perfekt in diese Zeit des künstlerischen Umbruchs. 1969 eröffneten in den Vereinigten Staaten gleich zwei Esslokale, die diesem Prinzip folgten: Allen Ruppersbergs „Al’s Café“ in Los Angeles und Les Levines „Levine’s Restaurant“ in New York. Al’s Café öffnete donnerstagabends und kam wie ein klassisches amerikanisches Diner daher, allerdings verriet ein Blick auf die Karte eher schwer verdaubare Speisen wie „drei Steine nebst Papierknäuel“, „Filetierte Baumrinde“ oder „Baumwolle mit Sternenstaub“, eine ironische Anspielung an die zu der Zeit aufstrebende Land Art-Bewegung. Nach Bestellung wurden diese Skulptur-Speisen tatsächlich von Ruppersberg zubereitet und serviert, konsumieren konnte man sie auf eigene Gefahr. Das Bier war allerdings echt, und so mutierte das Café, teils Installation und teils partizipatorische Performance, in den drei Monaten seiner Existenz zu einem beliebten Treffpunkt der lokalen Kunstszene.

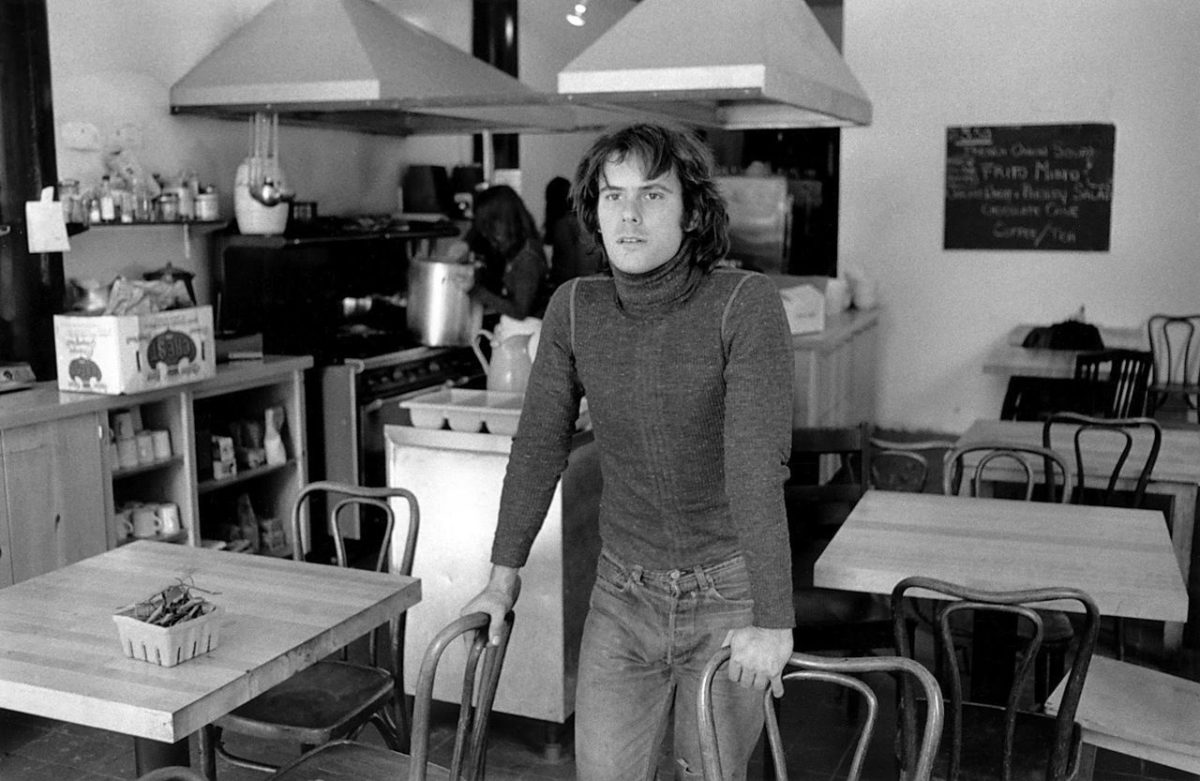

Gordon Matta-Clark serviert Ochsenschwanzsuppe und Froschschenkel

Das wohl langlebigste Künstler*innen-Restaurant-Projekt dieser Zeit war „FOOD“ (1971-1973), eröffnet von Gordon Matta-Clark, Carol Gooden und Tina Girouard im New Yorker SoHo-Viertel. Es wurde gänzlich von Künstler*innen geführt und war die einzige Anlaufstelle im Viertel für gesundes, nachhaltiges und günstiges Essen, wodurch das Lokal schnell großen Anklang fand und zu einem zentralen Treffpunkt der Kreativszene wurde. Matta-Clark organisierte dort regelmäßig Performances, so auch das „Bone Dinner“, bei dem er Ochsenschwanzsuppe servierte, gefolgt von gerösteten Markknochen und Froschschenkeln. Am Ende des Abends wurde jedem Gast eine Halskette überreicht, angefertigt aus den auf den Tellern liegen gebliebenen Knochen. FOOD schaffte es scheinbar mühelos, als Restaurant, soziales Experiment und partizipatorisches Kunstwerk zugleich zu funktionieren, wobei sich letzterer Begriff erst über zwanzig später etablieren sollte.

Jennifer Rubell serviert allerlei Frühstück

Lange bevor Tiravanija sein Art-Basel-Pop-up-Restaurant eröffnete, hatte sich eine andere Künstlerin damit beschäftigt, das Publikum der Schweizer Kunstmesse kulinarisch und künstlerisch zu versorgen: Jennifer Rubell. Von 2002 bis 2018 lud die US-amerikanische Konzeptkünstlerin und Tochter des berühmten Sammler-Ehepaars Mera und Don Rubell jedes Jahr anlässlich der Eröffnungswoche der Art Basel Miami Beach zu einem monumentalen Frühstück im Hof der Rubell Family Collection ein. Das kulinarische Angebot hielt Rubell klassisch: Mal gab es hartgekochte Eier, Croissants und Bacon; mal Haferbrei mit Rosinen; mal Joghurt; mal Blätterteigtörtchen, Donuts oder Brot mit Butter und Salz. Aber die Darreichung war alles andere als konventionell. Teils Installation, teils interaktive Food-Performance, balancierten in „Faith“ 1573 Törtchen auf einer gigantischen Wippe; in „Fifty Cakes“ fütterten die Rubells ihre Gäste eigenhändig mit Schoko-, Vanille- und Erdbeerkuchen; während bei „Just Right“ das Publikum komplett auf sich selbst gestellt war. In Anlehnung an das Märchen von Goldlöckchen und den drei Bären galt es, durch ein Loch im Zaun in ein heruntergekommenes Haus zu klettern, sich dort aus einem Berg von Geschirr mit Schüssel und Löffel auszustatten, sich Haferbrei aus riesigen, dampfenden Kochtöpfen zu servieren und diesen mit Milch aus großen Kühlschränken aufzugießen.

Rubell, die auch ausgebildete Köchin ist, wehrte sich anfänglich dagegen, ihre Frühstücksinstallationen als Kunst zu definieren. Doch die Teilnehmenden der Food-Performances erkundigten sich immer wieder nach dem Namen des Künstlers oder der Künstlerin hinter den Events, und 2009 beschrieb die einflussreiche Kunstkritikerin der New York Times Roberta Smith einen Beitrag Rubells zur Performa 09 als „erfolgreiche Verschmelzung von Installationskunst, Happening und Performance“. Erst dann (und als sie erkannte, wie eng ihre Ideen mit den Konzepten Tiravanijas und den Prinzipien der Relationalen Ästhetik zusammenhingen) fing Rubell an, sich offenkundig als Künstlerin zu präsentieren.

Weiterlesen auf dem SCHIRN MAG

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt.