Mehr als menschlich?

Ein technoromantischer Blick auf die Ausstellung „Buenavista“

11.04.2025

4 min Lesezeit

Das Künstler*innenkollektiv Troika macht die Verflechtungen zwischen Mensch, Maschine und Umwelt sichtbar. Medienkünstler und Forscher Yannick Hofmann versteht ihr Werk als Ausdruck einer Technoromantik, die zwischen dem Wunsch nach Verbundenheit und der Erfahrung von Kontrollverlust oszilliert.

Romantik in digitalen Zukunftsvisionen

Zwischen diesen Polen bewegt sich der Begriff des Technoromantizismus. Der Künstler Stéphan Barron prägte ihn in den 1990er-Jahren, um die Verbindung von technologischer Innovation und ökologischer Sensibilität zu beschreiben. Zeitgleich analysierte der Medientheoretiker Richard Coyne, wie stark digitale Zukunftsvisionen von romantischen Ideen geprägt sind – etwa dem Wunsch nach Ganzheit, Verbundenheit oder transzendenter Erfahrung.

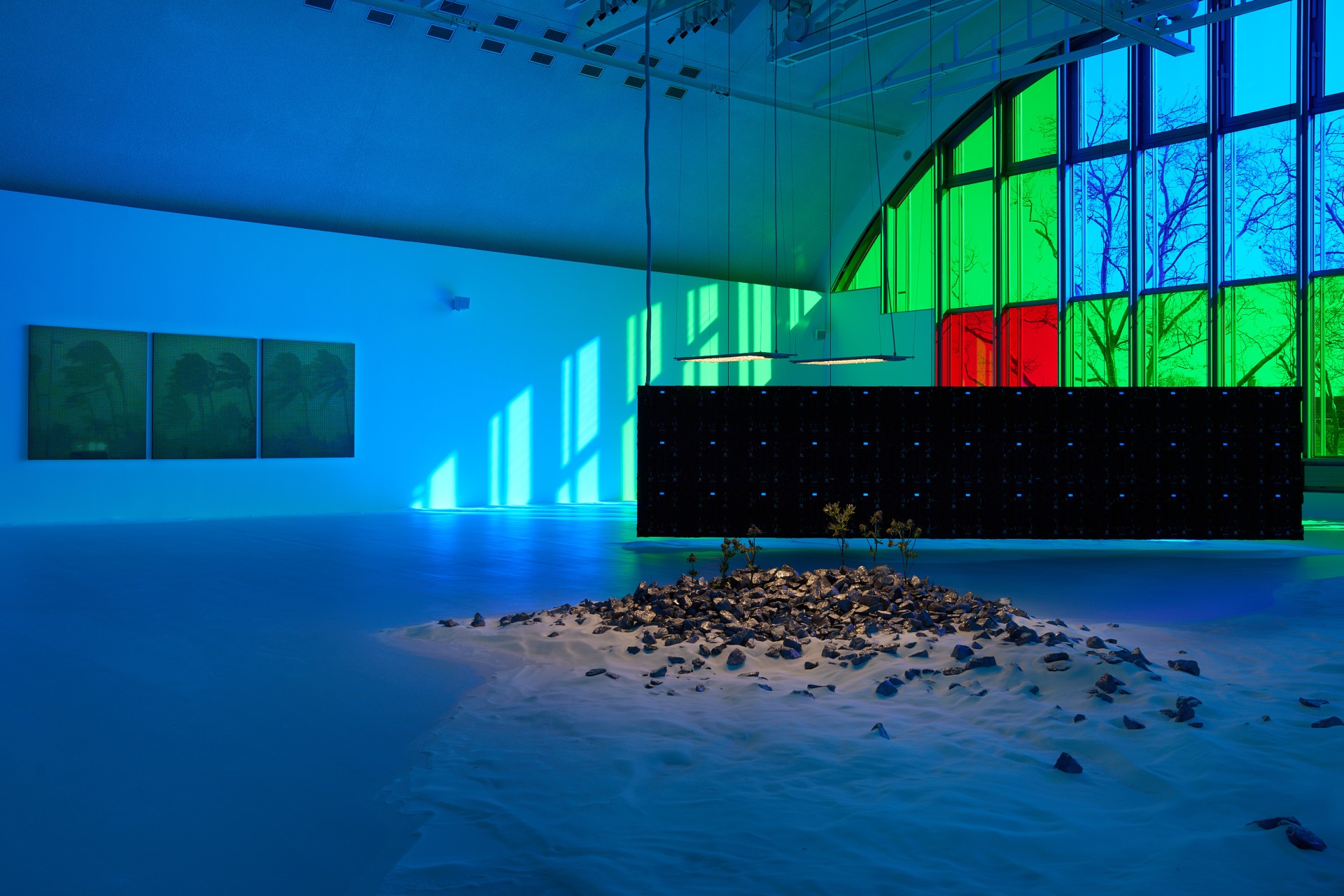

Troikas Arbeiten greifen diese Ambivalenz auf – nicht naiv, sondern reflektiert. Ihre Werke sind präzise inszenierte Versuchsanordnungen, in denen sich Technik, Natur und Wahrnehmung neu begegnen. In der Ausstellung „Buenavista“ entsteht ein poetisches Ökosystem, in dem die einzelnen Installationen klanglich, visuell und atmosphärisch miteinander verflochten sind.

Bereits die Raumanordnung zeigt: Die Videoinstallation „Buenavista“ gibt ihre Rückseite preis – Kabel, Steckverbindungen, Stahlstreben. Technik wird nicht versteckt, sondern sichtbar und wirksam im Raum. Menschen, Maschinen, Pflanzen und Daten teilen sich dieselbe Atmosphäre.

Vorne fließen digitale Landschaften vorbei: Eisberge, Sanddünen, Nebelwälder, tropische Strände. Eine pelzige Figur, montiert auf einem Roboterarm, bewegt sich durch diese Bilderflut. Natur erscheint nicht als Ort, sondern als algorithmische Erinnerung kollektiver Sehnsucht. Doch wer choreografiert wen?

Technologie als poetisches Vermittlungswerkzeug

Diese Frage setzt sich in „Anima Atman“ fort: kniehohe Disteln, die sich in Zeitlupe bewegen, als atmeten sie. Ihre Bewegungen entstehen durch ein elektromechanisches System und wirken dennoch lebendig. Hier blitzt eine andere Art von Empathie auf – durch Offenheit gegenüber dem Fremden. Troikas Arbeiten öffnen den Blick für andere Formen von Intelligenz jenseits des Menschen: pflanzlich, maschinell, systemisch. So wird ein zentrales Motiv des Technoromantizismus greifbar: Technologie erscheint nicht nur als Werkzeug, sondern als vermittelnde Instanz zwischen Wahrnehmungsformen, Wirklichkeiten und Lebensweisen, die sich nicht gleichen, aber dennoch verbunden sind.

Troika entwirft kein fertiges Zukunftsbild, sondern einen Beziehungsraum, in dem Menschliches, Technisches, Pflanzliches und Immaterielles miteinander verwoben sind. Die Ausstellung folgt keinem Zentrum, sondern einem Prinzip der Verflechtung. Handlungsmacht liegt nicht allein beim Menschen – sie wird geteilt: zwischen Systemen, Sensoren, Atmosphären und dem, was wir lange als „unbelebt“ wahrgenommen haben.

Es geht darum, den Menschen nicht länger als alleinige Instanz von Bewusstsein, Handlungsfähigkeit und Bedeutung zu sehen, sondern diese Qualitäten auch in nicht-menschlichen Akteur*innen anzuerkennen – in Netzwerken, die nicht vom Menschen, aber durchaus mit ihm geformt sind.

Troikas Kunst macht erfahrbar, dass Koexistenz keine Utopie ist, sondern eine Realität, die wir erst lernen zu sehen. Technik wird dabei nicht als kalte Rationalität verstanden, sondern als poetisches Werkzeug: Sie macht das Unsichtbare spürbar, das Unhörbare hörbar, das Unwahrscheinliche denkbar.