Angesichts reihenweise geschlossener Museen in Zeiten der Corona-Pandemie nimmt die Idee einer digitalen Ausstellung konkrete Formen an beziehungsweise erhalten Ideen für digitale Ausstellungen eine besondere Relevanz. Wenn die Menschen nicht ins Museum gehen können, kommt das Museum zu den Menschen. Das betrifft selbstverständlich nicht nur die Kunst, sondern beinahe das gesamte gesellschaftliche Leben, das in zunehmendem Maße virtuell stattfindet und per Lieferdienst in die Wohnungen transportiert wird. Das Museum der Zukunft erscheint als ein digitales Museum. Bedeutet dies nun endlich das lange befürchtete Aus von Ausstellungsräumen für zeitgenössische Kunst, gar von Museen? Oder werden sie gezwungen, neue Funktionen der Repräsentation und Vermittlung zu übernehmen?

Die Geschichte von der Abschaffung der institutionellen Kultureinrichtung reicht mindestens bis ins Jahr 1917 zurück, als Marcel Duchamp ein handelsübliches Urinal mit einer von Hand aufgemalten Signatur versehen in eine Ausstellung einschleuste. Duchamp hatte nicht nur eine große Abscheu davor, seine Arbeiten in Ausstellungen zu zeigen, sondern, und womöglich unterstützt von dieser Abscheu, ein grundlegendes Interesse an der Idee von Ausstellungen überhaupt. Wie in Fotografien zu sehen ist, hat der Künstler des Readymades seine Wohnung/Atelier als Ausstellungsraum verstanden, um darin etwa die Präsentation jenes Urinals oder einer Schneeschaufel zu überprüfen.

Duchamp verstand seine Wohnung als Ausstellungsraum

Als er das Urinal 1917, signiert mit dem Namen R. Mutt, in einer Ausstellung der „Gesellschaft der unabhängigen Künstler“ zeigte, obwohl die Arbeit eigentlich nicht zugelassen war, ging es ihm weniger um die Präsentation einer von ihm stammenden Arbeit, sondern hauptsächlich darum, ein bis dahin unwahrscheinliches Kunstwerk, nämlich ein handelsübliches Produkt, in das Kunstsystem einzuschleusen. Eine ähnliche Strategie lag seiner Tätigkeit als Ausstellungsgestalter – aus heutiger Sicht betrachtet ist dies die Zusammenarbeit von Kurator*in und Ausstellungsarchitekt*in – zugrunde.

Zwei berühmt gewordene Ausstellungen surrealistischer Kunst zeugen davon: Bei der „Exposition Internationale du Surréalisme“ (1938) in Paris hingen an der Decke 1200 Kohlesäcke, deren Inhalt sanft auf die Besucher*innen herab rieselte, während die Werke der ausstellenden Künstler*innen in dem dunklen Raum nur mit Taschenlampen betrachtet werden konnten; Für die New Yorker Ausstellung „First Papers of Surrealism“ (1942)verteilte Duchamp Stellwände für die Gemälde im Raum und knüpfte aus einem 2,5 Kilometer langen, weißen Seil ein riesiges Spinnennetz, das die Bewegung durch die Ausstellung und den Blick auf die Werke extrem einschränkte.

Die normativen Vorstellungen von Ausstellungen werden offen gelegt

Duchamps Interesse an der Idee einer Ausstellung umfasste dabei dreierlei: die Bedeutung des einzelnen Kunstwerks, die Kombination von Arbeiten unterschiedlicher Künstler*innen sowie die institutionelle Repräsentation beziehungsweise Rahmung. In dieser Hinsicht ist für meine Zwecke ein Werk von Duchamp, das quasi ein tragbares Museum darstellt, besonders relevant: Es ist die zwischen 1935 und 1941 entstandene, aus zwei- und dreidimensionalen Miniaturen von Werken des Künstlers bestehende „Schachtel im Koffer“. Was alle diese Strategien zusammenhält, ist ein Eindringen in den Raum der Kunstinstitution, das die normativen Vorstellungen von angemessenen Präsentationen und ästhetischen Erfahrungen offen legt und verschiebt. Ein zweiter und mit Duchamps Befragung der Bedeutung und Repräsentation von Kunst verwandter Gedanke formuliert das zwischen 1948 und 1952 von André Malraux entwickelte imaginäre Museum. Das imaginäre Museum (der Skulpturen der Welt, wie es vollständig heißt) ist ein Vorläufer des heute von Museen zur Verfügung gestellten Online-Katalogs ihrer jeweiligen Sammlung.

John D. Schiff, Installation view of First Papers of Surrealism exhibition, showing Marcel Duchamp’s His Twine 1942, Philadelphia Museum of Art, Image via www.tate.org.uk

Marcel Duchamp, de ou par MARCEL DUCHAMP ou RROSE SÉLAVY / Boîte-en-Valise (Von oder durch MARCEL DUCHAMP oder RROSE SELAVY / Schachtel im Koffer), 1966 © Association Marcel Duchamp/ VG Bild-Kunst, Bonn 2018, Image via www.staatsgalerie.de

Malraux erkannte in der Reproduktion von Kunstwerken mittels Fotografie die Möglichkeit eines buchförmigen, globalen Museums. Die eigentliche Pointe eines solchen überall und jederzeit einsehbaren Museums ist die, so Walter Grasskamp, dass es „[…] die Lokalgebundenheit der Objekte in Reproduktionen aufhebt und diese untereinander beliebig kombinierbar macht […]“. Malraux selbst betont die historisch gewachsene Beziehung zwischen Museum und Kunstwerk und einem darin angelegten Blickregime, dem das imaginäre Museum gewissermaßen widerspricht, indem es neue Variationen möglich macht.

Schon die Erfindung des Museums hat jedoch eine Kontextverschiebung verursacht, indem es die Werke aus ihren ursprünglichen sakralen, rituellen oder dekorativen Funktionen entlässt und an einen anderen Ort, den des Museums, transferiert. Tatsache ist aber auch, dass das imaginäre Museum nicht das Museum mit den Originalen ersetzt. „Eine serielle Reproduktion erweitert unser Wissen mehr als es unsere Betrachtung befriedigt“, so André Malraux. Während also Walter Benjamin zufolge, auf dessen „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ (1935/36) Malraux Bezug nimmt, die Fotografie die Einmaligkeit des Originals zerstört, behandelt das imaginäre Museum seine Werke als legitime Konvertierung des Dreidimensionalen ins Zweidimensionale. Malraux‘ von vielen Seiten kritisierter Umgang mit Kunstwerken liegt, so scheint mir, hauptsächlich in der (kuratorischen) Zusammenstellung von diversen Werken und der Anwendung einer Art von Familienähnlichkeit, der er zeitlich und kulturell voneinander unabhängige Objekten einverleibt und damit nicht nur ein Stilmittel, sondern auch neue Bedeutung generiert.

Eine serielle Reproduktion erweitert unser Wissen mehr als es unsere Betrachtung befriedigt.

Maurice Jarnoux, André Malraux inmitten von Foto-Reproduktionen für sein Buch "Le Musée imaginaire", ca. 1947, Quelle: MACBA Barcelona, Image via www.kunstgeschichte.hu-berlin.de

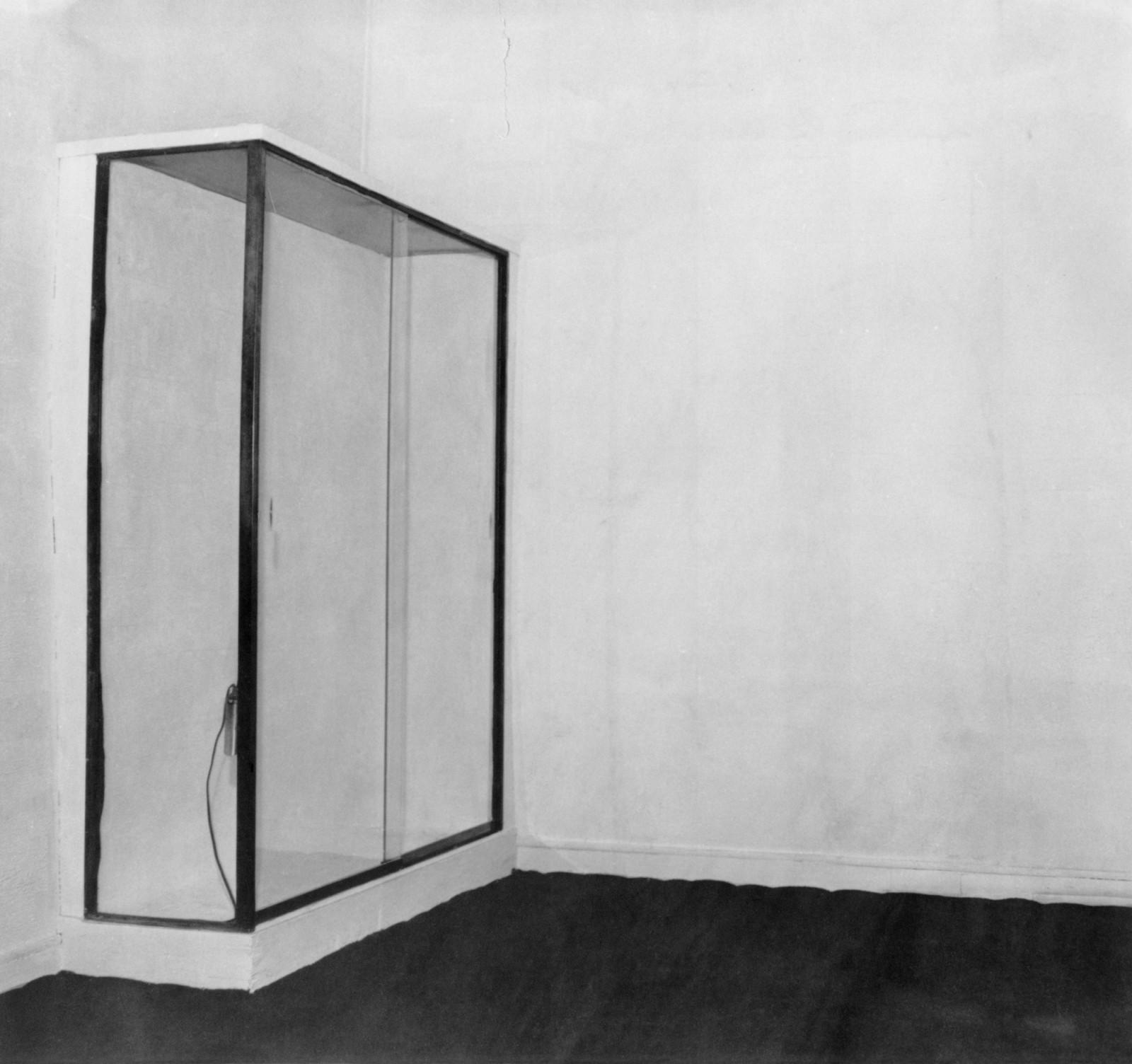

Die Ausstellung ohne Werke von Yves Klein in der Pariser Galerie Iris Clert im Jahr 1958 bezeichnete die Kunsthistorikerin Nuit Banai als das wichtigste Werk seiner Laufbahn. „Was die Kunst betrifft“, so argumentiert sie, „hatte das Publikum nicht die historische Distanz, um zu erkennen, dass Klein zur Entwicklung künstlerischer Formen wie Happening, Body Art, Minimalismus und Earth Art beitrug, Formen, die in den folgenden zehn Jahren populär werden und den menschlichen Körper im Raum in den Mittelpunkt stellen wird.“ Wie der Name des Werks, „Le Vide“ (französisch für: Die Leere), sagt, war der kleine Raum der Galerie leer: weiß gestrichene Wände, eine leere Schrankvitrine und ein weißer Vorhang, ohne ein einziges Gemälde des für monochrome Malerei bekannten Künstlers.

Yves Klein machte eine leere Galerie zum Kunst-Spektakel

Allerdings gerade deswegen und vor allem durch die spektakuläre Inszenierung – Eintritt entweder mit Einladungskarte oder durch Bezahlung, limitierter Zugang für gleichzeitig maximal 10 Besucher*innen, kampfsportgeübte Einlasskontrolle und nicht zu vergessen: der anwesende Künstler – war die Ausstellung schon wieder relativ voll, zumindest aus heutiger Sicht betrachtet. Eine weitere künstlerische Befragung des Galerieraums hat in den 1960er Jahren regelrecht Konjunktur. Der 1928 geborene Objektkünstler und Mitbegründer des Nouveau Réalisme, Arman, stellt im Jahr 1960 nicht nur in derselben Galerie wie zuvor Yves Klein aus, sondern nimmt auch direkten Bezug auf Kleins Leere, indem er die Galerie bis unter die Decke mit Müll (kaputte Fahrräder, leere Bierflaschen, Wasserrinnen, LPs usw.) vollstellt und praktisch unbegehbar macht. Auch der von Arman gewählte Titel dieser Arbeit, „Le Plein“ (dt.: die Fülle), wirkt wie eine ästhetische Erwiderung gegen Yves Kleins Leere. Die Gründung des Nouveau Réalisme geschieht ebenfalls 1960, und die Gruppe von Künstler*innen, der auch Yves Klein angehörte, widmet sich in den folgenden Jahren der Transformation von hässlichem Abfall in schöne Kunst.

Yves Klein, Le vide, Galerie Iris Clert, Photo : © All rights reserved © The Estate of Yves Klein c/o ADAGP, Paris, Image via www.yvesklein.com

Arman, Le Plein, Galerie Iris Clert, 1960, Installationsansicht, Image via artnote.eu

In der 1957 gegründeten New Yorker Leo Castelli Gallery ließ Andy Warhol 1966 einige aus Silberfolie angefertigte, mit Helium gefüllte Ballons in der Form von Kissen umherfliegen, die in ihrer den Raum füllenden, reflektierenden, belebenden und besetzenden Bedeutung als Vorboten der immersiven Installation betrachtet werden können.

„during the exhibition the gallery will be closed“

Eine erneute Barrikade vor den Eingang in den Kunstraum schuf 1968 der Konzeptkünstler Daniel Buren mit quer und übereinander aufgehängten Stoffstreifen. Bereits zuvor hat Buren mit seinen heute ikonischen Streifen eine Anti-Kunst verfolgt, die gegen jede Form von künstlerischer Mythologie appellierte. Als ein Höhepunkt defunktionalistischer Kunst, späterhin als Institutionskritik institutionalisiert, steht die von ebenfalls Konzeptkünstler Robert Barry konkret und buchstäblich vorgenommene Schließung der Eugenia Butler Gallery in Los Angeles im Jahr 1969. Barry ließ an der Tür zur Galerie einen Zettel mit der Aufschrift „during the exhibition the gallery will be closed“ anbringen. Gleiches stand auf der Einladungskarte und der Presseinfo zur Ausstellung.

Nat Finkelstein, Andy Warhol and Silver Clouds in Castelli Gallery, 1966, Image via www.timeout.com

Die kognitive Paradoxie der Hervorhebung durch Verhüllung beziehungsweise Ablenkung markiert das Werk von Christo und Jeanne-Claude. Im Jahr 1969 verpackten sie das Museum of Contemporary Art Chicago und nannten die Arbeit „Wrapped“. Laut dem Autor und Künstler Brian O’Doherty reflektierte das Künstlerpaar mit dieser Arbeit die Krise einer Institution, die sich immer mehr zu einem Unternehmen entwickelte. Wenn das Gebäude also selbst zum Kunstwerk wird und sein Inneres offenbart, ist es nicht mehr weit bis zu seiner digitalen Übernahme, nachdem die Zeit dazwischen tatsächlich vielerorts für den Bau spektakulärer Museen genutzt wurde, angefangen mit dem Guggenheim Museum in Bilbao, das 1997 den Ausstellungsbetrieb aufnahm.

Der Galerie-Raum verliert seine Neutralität

Die Genealogie könnte also im Zeitraffer folgende Schritte durchlaufen: Kirche, Museum, Ausstellung, Architektur, Computer. Die Bedeutung des weißen, leeren Galerieraums für die darin ausgestellte Kunst bestimmte erstmals Brian O’Doherty mit seinen mehrteilig in Artforum erschienenen Essays „Inside the White Cube“ (1976-81). Darin ging er bis zu der Behauptung, dass dieser ideale Raum über die Kunst dominiere und die eigentliche Errungenschaft der Moderne sei. Dem voraus liege der Salon des 19. Jahrhunderts, der das Bild in den Vordergrund rückte. Mit auffälligen Rahmen bedecken die Gemälde die gesamte Wand, wobei jedes einzelne als selbständige Einheit wahrgenommen wird. Mit dem Anbruch der Postmoderne verliert der Galerie-Raum seine Neutralität.

Robert Barry, Closed Gallery, 1969 (c) Robert Barry, Image via www.wikiart.org/

Christo and Jeanne Claude, Wrapped Museum of Contemporary Art, Chicago, 1968-69, Photo: Dave Fornell (c) 1969 Estate of Christo V. Javacheff, Image via christojeanneclaude.net

„Die Wand wird zur Membran, durch die hindurch ästhetische und ökonomische Werte sich im Osmose-Verfahren austauschen. […] Die ideale Galerie hält vom Kunstwerk alle Hinweise fern, welche die Tatsache, dass es ‚Kunst‘ ist, stören könnten. Sie schirmt das Werk von allem ab, was seiner Selbstbestimmung hinderlich in den Weg tritt. Dies verleiht dem Raum gesteigerte Präsenz, wie sie auch andere Räume besitzen, in denen ein geschlossenes Wertesystem durch Wiederholung am Leben erhalten wird“, so O’Doherty. Ein für diese Untersuchung wichtiger Aspekt, nämlich die fotografische Dokumentation von Ausstellungen, begreift O’Doherty als eine „Metapher für den Galerie-Raum“. Das Ausstellungsfoto kommuniziert die Galerie als ein geschlossenes System bestehend aus Raum und Werk und betont dies durch Ausschluss von Menschen. Die Betrachtung von Kunstwerken diszipliniert auch dadurch eine Wahrnehmung des Raums oder, wie er sinnvollerweise bezeichnet wird, des Umraums.

Die Wand wird zur Membran, durch die hindurch ästhetische und ökonomische Werte sich im Osmose-Verfahren austauschen [...]

Etliche Jahre nach O’Doherty steht dieser Raum für Ausstellungen noch immer, und er hat für zahlreiche weitere Perspektivverschiebungen gesorgt sowohl seitens der Künstler*innen als auch seitens der Macher*innen von Ausstellungen. „Stille, Leere, Schweigen: In der Überfülle der heutigen Bildergesellschaft gewinnt die Pause, die Lücke – das Nichts zwischen den Dingen – an Bedeutung. [...] Angesichts einer Wirklichkeit, die in ihrer Komplexität immer ungreifbarer wird, äußert sich diese Skepsis in Strategien der Verweigerung ebenso wie in der Negation von Repräsentation.“ Mit dieser Einschätzung von Kuratorin Martina Weinhart aus dem Jahr 2006 wird nicht etwa das Funktionssystem Kunst kritisiert, sondern jener Weg fortgesetzt, auf dem die Kunst scheinbar zunehmend ihre eigenen Beobachtungen an den Ausstellungsraum delegiert und ihn mit so wenig wie möglich Material füllt.

Zu einer der am wenigsten zeigenden Arbeiten in dieser Gruppenausstellung zählte die Arbeit „Zeigen“ (sic!) von Karin Sander. „Zeigen“ besteht aus Arbeiten von anderen Künstler*innen, die ihre eigenen Arbeiten nur mit Worten beschrieben haben und die von den Betrachter*innen mittels eines Audio-Guides entsprechend des jeweils an der Wand sichtbaren Labels angehört werden konnten. Im Jahr 2016 paraphrasierte Maria Eichhorn oben genanntes Werk von Robert Barry. Für ihre Ausstellung in der Londoner Chisenhale Gallery verteilte Eichhorn das für die Produktion zur Verfügung gestellte Budget an die Belegschaft der Ausstellungshalle um, sodass diese ohne finanzielle Defizite die gesamte Dauer der Ausstellung, die im Titel mit „5 Weeks, 25 Days, 175 Hours“ beziffert ist, der Arbeit fernbleiben können und, nach Vorgabe der Künstlerin, nichts für die Ausstellungshalle tun sollen. In der Beschreibung heißt es weiter: Telefonanrufe werden nicht beantwortet, eingehende E-Mails gelöscht, außer jene, die an einen Extra-Account gehen, der nur einmal die Woche kontrolliert wird.

Maria Eichhorn, 5 weeks, 25 days, 175 hours (2016). Installation view, Chisenhale Gallery, 2016, Photo: Andy Keate, Image via chisenhale.org.uk

Eichhorns Konzept erklärt, dass die Institution und die Ausstellung dadurch nicht geschlossen sind, sondern sie in die öffentliche Sphäre verlagert werden. Anders als die überwiegende Anzahl öffentlicher Kunstinstitutionen, wird die Chisenhale Gallery zu hundert Prozent von Stiftungen und Mäzenen subventioniert, was die Kosten für Personal miteinschließt. Während Robert Barry eine wirtschaftlich operierende Galerie mit annähernd Null Prozent öffentlichem Interesse verriegelt hat, um damit die Möglichkeiten konzeptueller Kunst und eines für innovative künstlerische Konzepte anfälligen Kunstsystems zu stören, verlagert Maria Eichhorns Intervention die ökonomische Grundlage der künstlerischen Produktion und ihrer Repräsentation in die Öffentlichkeit und schafft dadurch ein vollständig öffentliches Kunstwerk.

Änderungen vorbehalten

Um gemeinsam die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, ist die SCHIRN bis vorerst einschließlich 31. Januar 2021 geschlossen. Aufgrund der aktuellen Situation kann es zu kurzfristigen Änderungen im Ausstellungsprogramm kommen. Abonnieren Sie am besten gleich den Newsletter der SCHIRN und Sie sind immer up-to-date.