Kosmologien des Salzes

15.04.2025

6 min Lesezeit

Im Londoner Somerset House bringt das Künstlerduo Hylozoic/Desires, bestehend aus Himali Singh Soin und David Soin Tappeser, ein fast vollständig in Vergessenheit geratenes, monumentales Gebilde zurück, das einst mit der Chinesischen Mauer verglichen wurde: die „Great Hedge of India“, auch bekannt als „Indian Salt Hedge“.

Lorem Ipsum

Das Herzstück der Ausstellung „Salt Cosmologies“ steht im weitläufigen Innenhof des Somerset House. Die 80 Meter lange Installation „namak halal/namak haram“ ist eine Neuinterpretation der „Salt Hedge“, einer gewaltigen Hecke, die die britische Kolonialmacht im 19. Jahrhundert quer durch Indien pflanzen ließen. Was zunächst verhältnismäßig harmlos klingt, war in Wahrheit ein weiteres Kapitel britischer Kolonialgeschichte, die geprägt war von Ausbeutung und perfider Durchsetzungs- und Kontrollmechanismen. Die sogenannte „Inlands Custom Line“ (die inländische Zollgrenze), wie die „Salt Hedge“ offiziell hieß, wurde 1843 von der East India Company initiiert und von der Britischen Kolonialmacht ausgebaut, um die Salzsteuer einzutreiben und das Schmuggeln von Salz aus nicht-britischen Gebieten zu unterbinden. Die Hecke war 4.000 Kilometer lang und reichte vom Norden Punjabs bis in den heutigen Bundesstaat Odisha hinein. Die Hälfte dieser Strecke bestand aus undurchdringbaren, knapp vier Meter hohen dornigen Sträuchern, Büschen und Kakteengewächsen, die von Vögeln und Schlangen bewohnt wurden. So profitabel diese lebende Grenze auch war, ihre Instandhaltung war es nicht. Man vermutet, dass 1869 rund 14.000 Arbeiter an der Sicherung und Instandhaltung der „Salt Hedge“ beteiligt waren. In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts war Indien einer der größten Salzproduzenten weltweit und die Einführung einer Salzsteuer war ein sehr einfacher Weg für das Britisch Empire, Geld zu machen. Denn die Steuer betraf die gesamte Bevölkerung. Auch wenn unklar ist, wie viele Inder*innen an Salzmangel gestorben sind, ist dokumentiert, dass diejenigen die von der „Salt Hedge“ eingegrenzt waren, wesentlich weniger Salz zu sich nahmen, als diejenigen, die nicht von der Steuer betroffen waren. Die Steuer war zeitweise so hoch wie mehrere Monatsgehälter und für den Großteil der indischen Bevölkerung war Salz damit unerschwinglich. Erst 1946 wurde die Steuer final abgeschafft.

Eine Geschichte ohne visuelle Spuren

Wie konnte ein so gigantisches Unterfangen in Vergessenheit geraten? Ein Grund ist sicherlich das Fehlen jeglicher visueller Spuren. Die Fotografie steckte noch in den Kinderschuhen, aber auch Zeichnungen und Gemälde sind nicht überliefert. Für Himali Singh Soin und David Soin Tappeser leiteten sich daraus zwei zentrale Fragen ab: wie können sie diese Hecke und ihre Geschichte erzählen, wenn es keinerlei Dokumentation gibt? Ist es möglich, diese fehlenden Dokumente, dieses fehlende Archiv nachträglich zu kreieren und so in die Geschichte einfließen zu lassen?

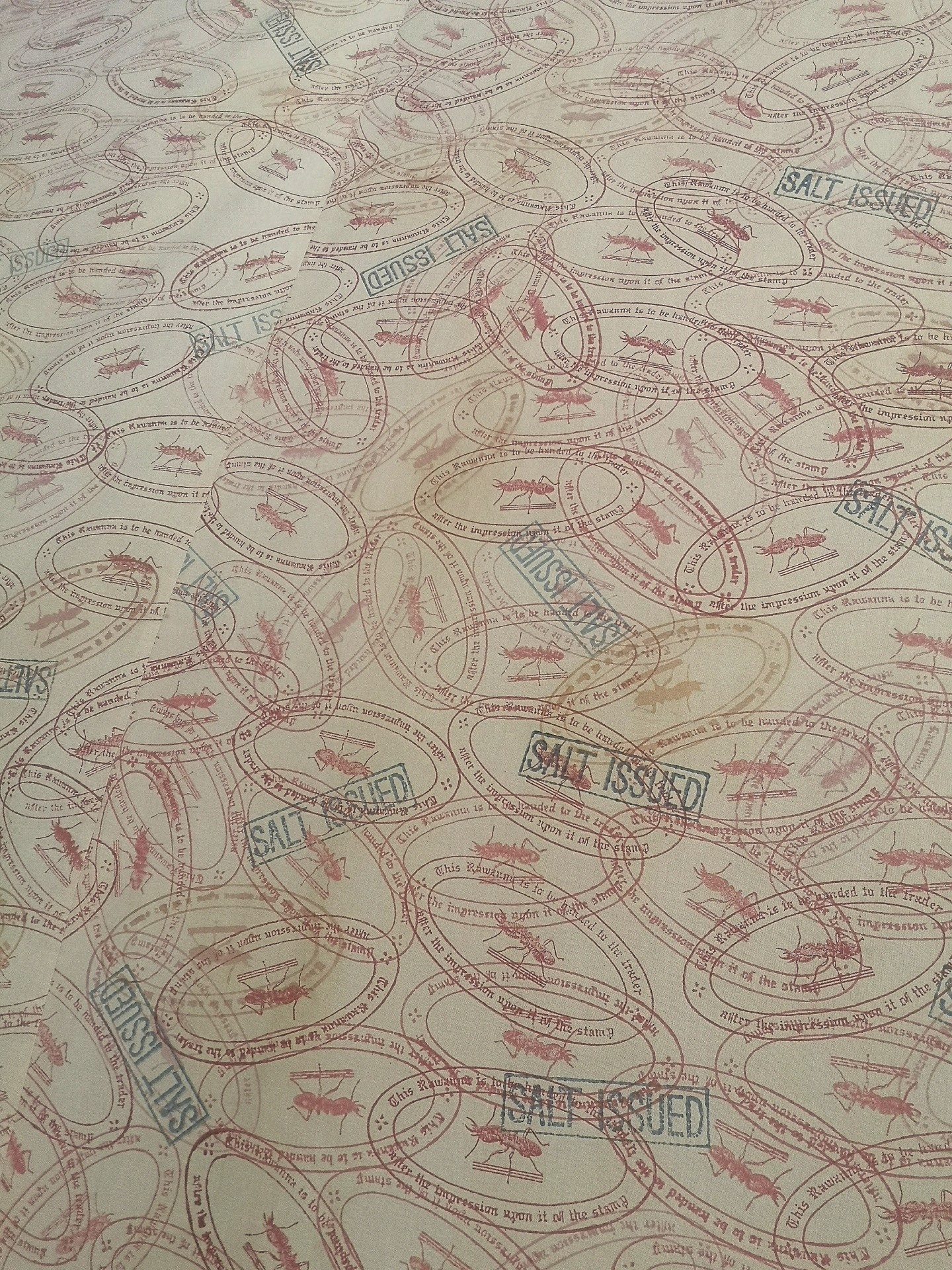

Die ortsspezifische Installation „namak halal/namak haram“ (2025) zeichnet mit ihrem Grundriss den historischen Verlauf der „Salt Hedge“ nach. 2,5 x 2,5 Meter große Baumwolltücher hängen locker miteinander verknotet, nebeneinander an Metallstangen. Auf der einen Seite der Stangen sind die Tücher mit abstrahierten botanischen Darstellungen all jener Pflanzen bedruckt, aus denen sich die Hecke zusammensetzte. Die Farben wurden aus ebendiesen Pflanzen gewonnen und mit Salz fixiert. Die Tücher auf der anderen Seite tragen wiederum die Abdrücke zwei verschiedener Stempel: Den Schriftzug „Salt Issued“ und eine Darstellung einer Termite (denn die Hecke wurde regelmäßig von Termiten untergraben). Manche Tücher sind spärlich bedruckt, andere so eng, dass sie im tiefem Rot erstrahlen.

Lorem Ipsum

„Salt Cosmologies“ beschränkt sich nicht nur auf die Installation im Hof. Im ehemaligen „Salt Office“ präsentieren Hylozoic/Desires nachträglich rekonstruiertes Archivmaterial sowie Exponate, botanische Zeichnungen und Karten. Im naheliegenden Treppenhaus, der „Salt Stair“, erklingt eine Soundinstallation, während KI-generierte, schwarz-weiß Fotografien zu sehen sind, die unter anderem die Hecke zeigen – ein Versuch, der fehlenden visuellen Dokumentation entgegenzuwirken. Einzig die Namen der Räume – „Salt Office“ und „Salt Stair“ – sind nicht imaginiert, sie entstammen der Geschichte des Ortes.

Die Ausstellung ist eine faszinierende, poetische und kreative Untersuchung der „Great Salt Hedge“. Im Gegensatz zum undurchlässigen historischen Original, bewegt sich „namak halal/namak haram“ locker, leicht und luftig im Londoner Wind. Das regelmäßige Sich-Aufblähen der Baumwolltücher lässt derweil noch eine weitere Interpretation zu: So brutal unterdrückende Regime auch sind, sie sind aufgeblasene Maschinerien: Es kommt immer der Punkt, an dem ihnen der Wind ausgeht und nichts mehr von ihnen übrig bleibt als schlaff herabhängende Hüllen. Die Folgen ihres Handelns und Unterdrückens bleiben dennoch für unbestimmte Zeit präsent und spürbar.

Weiterlesen auf dem SCHIRN MAG

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt.