„Krähen haben Junge. Junge Raben sind flügge geworden. Gabelschwanzdrachen legt drei Eier. Gartenrotschwanz singt zum ersten Mal“, trägt Gilbert White am 17. April 1768 in sein Tagebuch ein. 25 Jahre lang notiert der Pfarrer und Naturforscher aus dem südenglischen Selborne nahezu täglich das Geschehen im eigenen Garten. Im gleichen Zeitraum bringt auch William Bartram, der mehrere Jahre durch die südlichen Kolonien Georgia, Florida und das spätere Alabama reist, seine Begegnungen mit Flora und Fauna zu Papier.

Sie beide ahnen nicht, dass sie durch die detaillierten Beschreibungen ihrer Umgebung zu den Pionieren eines ganzen literarischen Genres werden würden: dem „Nature Writing“. Entstanden zunächst im anglo-amerikanischen Raum, breitete es sich nach und nach auch in andere Sprachräume aus – und erlangte im Zuge der verstärkten Beschäftigung mit Klimaveränderungen in den letzten Jahren auch in Deutschland erneut große Popularität.

Wissenschaftliche Fakten werden bewusst vermischt

Die Parameter haben sich dabei über zweieinhalb Jahrhunderte nur marginal verändert. Von Tagebüchern und Selbsterfahrungen, über Essays und Sachbücher bis hin zu Lyrik und Romanen setzt sich eine Erzählstimme subjektiv mit der Natur auseinander, in der sie sich befindet oder die sie zu diesem Zweck aufsucht. Das kann der eigene Garten oder das kleine Wäldchen hinterm Haus sein, die genaue Beobachtung eines bestimmten Tieres in seinem natürlichen Lebensraum oder die Erforschung von Blumen und Pilzen. Oft werden wissenschaftliche Fakten bewusst mit Naturgeschichte, Philosophie, Mythologie und persönlichen Anekdoten vermischt. So geschieht es bei Henry David Thoreau, dessen 1854 publizierte Aufzeichnungen unter dem Titel „Walden oder Leben in den Wäldern“ längst zum Kultbuch avanciert sind, ebenso wie bei T. H. Whites Geschichte einer Tierzähmung in „Der Habicht“ (1951) oder Nan Shepherds Liebeserklärung an die schottische Gebirgskette der Cairngorms in „Der lebende Berg“ (1977).

18th C. engraving of Selborne village, Image via www.sciencemusings.com

Nan Shepherd, Image via www.scottishreviewofbooks.org

Catharine Parr Traill gehört zu den wenigen Frauen, die während der ersten Blütezeit des Genres publizierten. 1832 war sie mit ihrem Mann aus London nach Kanada ausgewandert, wo sie in der Nähe von Peterborough ein Stück Land besiedelten. Bereits während der Fahrt dorthin füllte sie die Briefe an ihre in England zurückgebliebene Mutter mit seitenlangen Beschreibungen der Natur, die sie 1837 unter dem Titel „The Backwoods of Canada“ veröffentlichte: „Einige Meilen unterhalb von Montreal wurde das Erscheinungsbild des Landes üppiger, zivilisierter und bevölkerungsreicher; während die entfernte Linie der Blue Mountains am Rande des Horizonts die Landschaft noch interessanter machte. […]“

Muirs Beobachtungen lesen sich ungewohnt kritisch

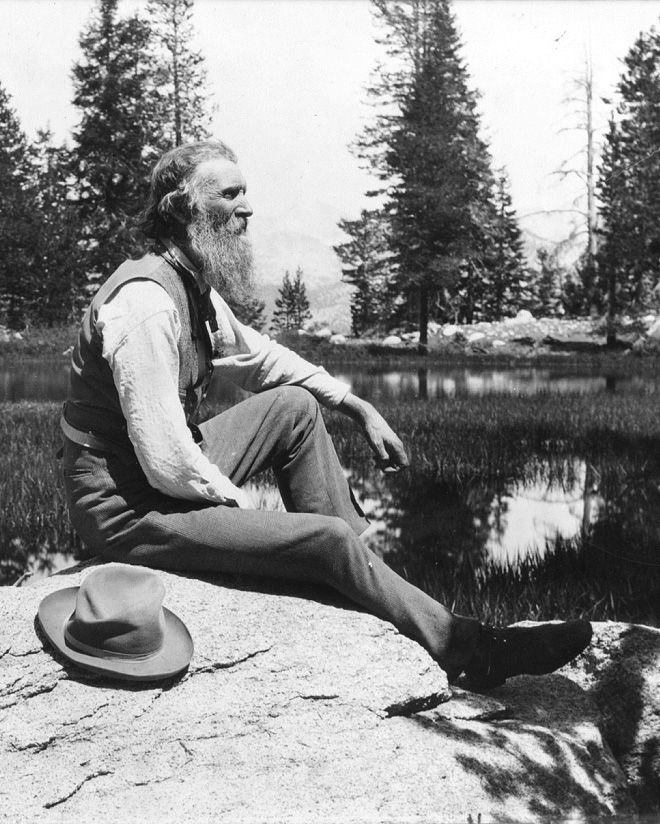

So wie Catharine Parr Traill, die sich gerne in die Einsamkeit und Stille der dichten Wälder begab, war auch John Muir fasziniert von der Natur Kanadas. Muir, der später mit Texten über die Berge Kaliforniens und den Yosemite-Park Einzug in den Kanon der „Nature Writer“ hielt, verbrachte ab 1864 zwei Jahre in Ontario. Seine Beobachtungen über die Methoden der Siedler im Umgang mit Bäumen lesen sich ungewohnt kritisch für diese Zeit:

John Muir, c. 1902, Image via Wikicommons

„Zunächst wurden nur ein paar Hektar abgeholzt - Eiche, Esche, Ulme, Linde, Ahorn usw. in verschiedenen Arten. Wegen des dichten Wuchses waren diese Bäume hoch und verhältnismäßig schlank, und die Wurzeln bildeten ein Netz, das den Boden so dicht bedeckte, dass keine einzige Stelle zu finden war, an der ein Pfostenloch gegraben werden konnte, ohne auf Wurzeln zu stoßen. Diese schönen Bäume wurden einfach umgeschlagen [...]“

Kritisch äußert sich auch Emily Carr in ihren 1941 unter dem Titel „Klee Wyck. Die, die lacht“ publizierten Reportagen, die auf ihren Reisen entlang der Küste Kanadas um die Jahrhundertwende beruhen. Sie reiste durch das Land, um Totempfähle der Indigenen Bevölkerung zu malen und bemängelt nicht selten die schwierigen Lebensbedingungen der Menschen, die von den herrschenden Briten in Reservate gezwungen wurden. Immer wieder lässt sie in ihren Texten auch Naturbeobachtungen einfließen. So ist sie, obwohl jedes Mal fürchterlich seekrank, fasziniert von der Urkraft des Meeres:

„Wir vernahmen ein ungeheuerliches Tosen und Stampfen. Es war die Brandung an der Westküste der Queen Charlotte-Inseln. Minütlich wurde es lauter, während wir uns der Mündung des Meeresarms näherten. Es fühlte sich an, als führen wir in das Maul eines Wesens, zu groß und schrecklich für einen Namen. […].“ Seit den Texten von Catharine Parr Traill und Emily Carr haben sich die gesellschaftlichen Bedingungen in Kanada geändert und sind seltener Gegenstand der Naturliteratur; Die Faszinationskraft der Wildnis für Schriftsteller*innen ist jedoch ungebrochen. Als sich Chris Czajkowski Ende der 1980er Jahre in einer abgelegenen Gegend von British Columbia eine Blockhütte baut, findet sie poetische Worte für die sie umgebene Vielfalt:

„Wie ein japanisches Tuschgemälde liegt der kleine See umgeben von einem Wäldchen gekrümmter Tannen vor mir. Er ist fast völlig versandet und voller Schilf, aber das türkisfarbene Wasser, das durch den Gletscherstaub fast undurchsichtig wirkt, steht in harmonischem Gegensatz zu den blutroten Blüten des Indian Paintbrush. Eine Eiswand dahinter, die vom Alter zerfurcht und geborsten ist und keinen Schnee mehr trägt, hängt wie ein Vorhang vor einer dunklen Felswand.“

Doch die Auswirkungen des Klimawandels sind mittlerweile unübersehbar geworden – und prägen dementsprechend auch die neuere Naturliteratur. Als sich Allan Casey für sein 2009 erschienenes Buch „Land der Seen“ auf eine Reise durch sein Heimatland begibt, um die Verbindung zwischen Gewässern und Kultur Kanadas zu erforschen, haben sich die Verhältnisse im Vergleich zu seinen früheren Besuchen deutlich geändert. Er erinnert sich:

„Früher hatte es hier im Herbst reichlich Karibus gegeben, wenn sie aus dem Ödland zu ihrem Winterquartier im Schutz der Bäume zogen und zwischen dem Lake Athabasca und dem Black Lake hindurchmussten. […] Über hundert Karibus wanderten [damals] vorbei. Für mich war es ein ganz besonderer Augenblick des Wandels und der Verbundenheit mit der Erde, ich hatte gleichzeitig das Gefühl, dazuzugehören und etwas Göttliches zu erleben.“

Doch diesmal sieht er keine Karibus; die sensiblen Tiere nehmen einen anderen Weg, seit eine Straße durch ihr ursprüngliches Gebiet gebaut wurde. „Nature Writing“ kann eine Form des Eskapismus in idealisierende und träumerische Beschreibungen beinhalten und es kann gleichsam der Verlockung erliegen, Tiere zu vermenschlichen. Doch wandelt sich mit dem Klima und den Protesten gegen die dazugehörige Politik auch die literarisch kritische Bestandsaufnahme einer Umgebung, der durch die rücksichtslose Ausbeutung des Menschen eine flächendeckende Vernichtung droht.

Die Texte des „Nature Writing“ können dazu anregen, unsere Verbindung zur Natur wiederherzustellen und bewirken, dass wir uns stärker für ihren Erhalt einsetzen – damit dichte Wälder, reißende Flüsse und wilde Tiere, wie sie in der Literatur heraufbeschworen werden, auch in 200 Jahren noch existieren.