Die Freiheit aus der Portokasse

12.11.2024

8 min Lesezeit

Hans Haacke reagierte 1990 unmittelbar auf die Maueröffnung in Berlin und machte Kunst aus einem Wachturm.

Ost- und Westsymbolik in Haackes Wachturm-Projekt

In diesem Sinne ist auch Haackes Beitrag zu deuten. Der Turm versinnbildlichte den Osten, der Stern den Westen. Die Montage warf Fragen auf: Wie gehen die unterschiedlichen Systeme zusammen? Sind einzelne Elemente kombinierbar? Oder kommt es zu Missverständnissen und ungewollten Überlagerungen? Die erhöhte Positionierung des Sterns legt die Prophezeiung nahe, dass das wirtschaftliche (Kontroll-) System das bisherige politische ersetzt.

Haackes Wachturm-Projekt verdeutlichte im Sommer 1990 die Vormachtstellung des Westens sowie die Kapitalisierung des Ostens. Er versah den Turm zudem genau zu dem Zeitpunkt mit einem Symbol des Konsums, als die Mauer zum Konsumgut wurde. Am 20. Juni 1990 versteigerte etwa das Auktionshaus Sotheby’s in Monte Carlo 81 einzelne Mauersegmente für jeweils bis zu 30.000 DM, die Gesamteinnahmen betrugen zwei Millionen DM.

Der Stern verweist auch konkret auf die Aktivitäten von Daimler-Benz in Berlin 1990: Im Sommer hatte das Unternehmen Filetstücke auf dem Potsdamer Platz für ein Zehntel des geschätzten Wertes erworben. Bereits 1990 war dies öffentlich diskutiert worden. Haackes Wachturm griff diese Debatte auf, kritisierte das Unternehmen und das überstürzte Vorgehen des Berliner Senats. Zwei Jahre später musste der Konzern 33,8 Millionen Euro nachzahlen, da Wettbewerbshüter*innen den Kaufpreis für rechtswidrig erklärt hatten. Eine ironische Werbesäule für Daimler-Benz – gestützt wird diese Lesart des Turms von den Schriftzügen „Kunst bleibt Kunst“ und „Bereit sein ist alles“, die zwei aktuellen Werbeanzeigen des Unternehmens entlehnt waren und an den Pionier-Gruß denken ließen. Schließlich verwies der Stern deutlich auf ein weiteres Berliner Gebäude: Auf dem Dach des Europa-Centers befindet sich bis heute ein entsprechender, wenn auch viel größerer Mercedes-Stern, der West-Berlin während der Teilung symbolisch an der westdeutschen Wirtschaftskraft teilhaben ließ.

“Das Banner bekräftigt unsere Verbundenheit mit allen Migranten und Flüchtlingen, die gegenwärtig in vielen Ländern der Welt virulentem Fremdenhass, Rassismus und lebensbedrohenden Religionskonflikten ausgesetzt sind.”

Hans Haacke

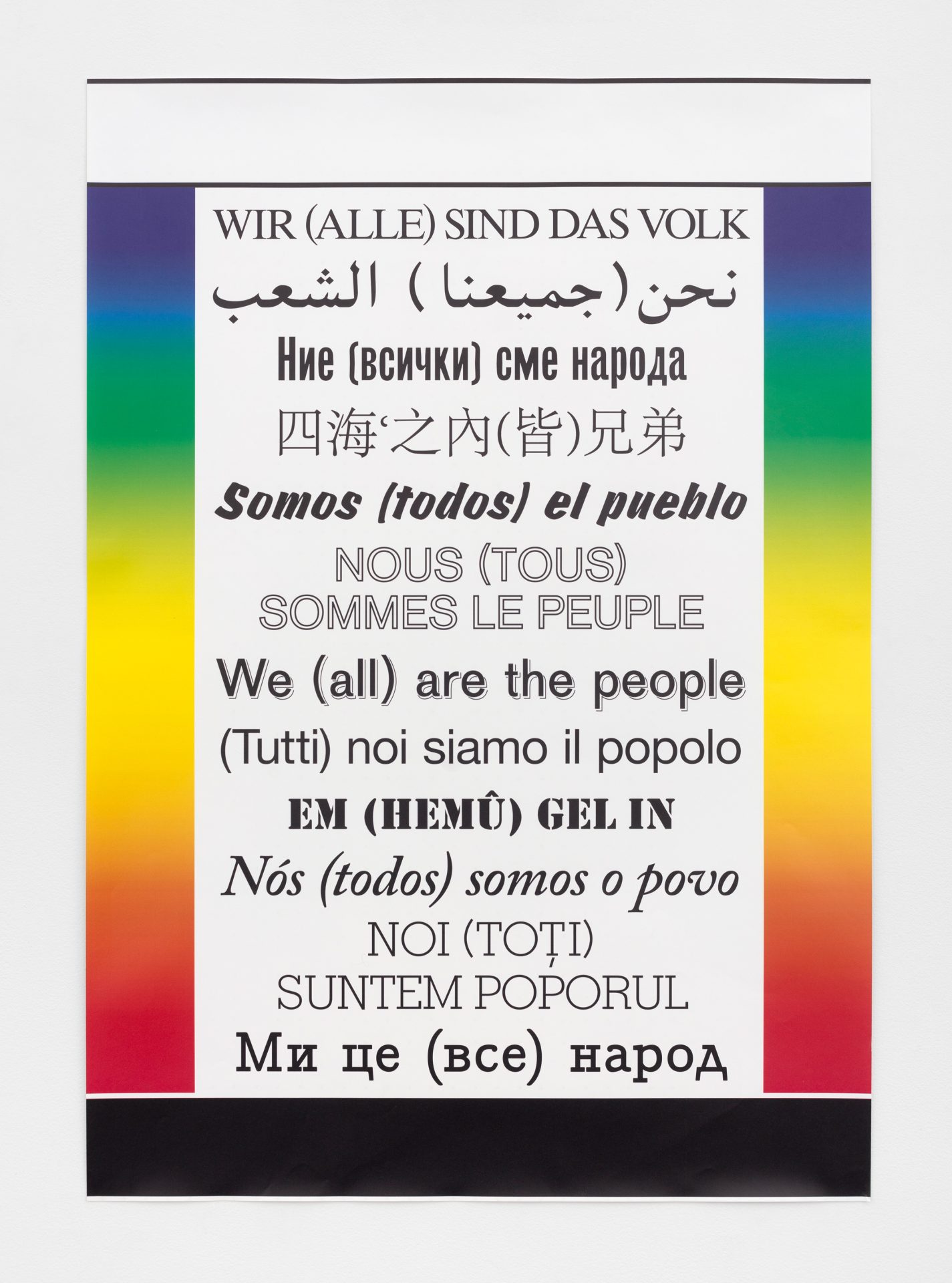

„Wir (alle) sind das Volk”

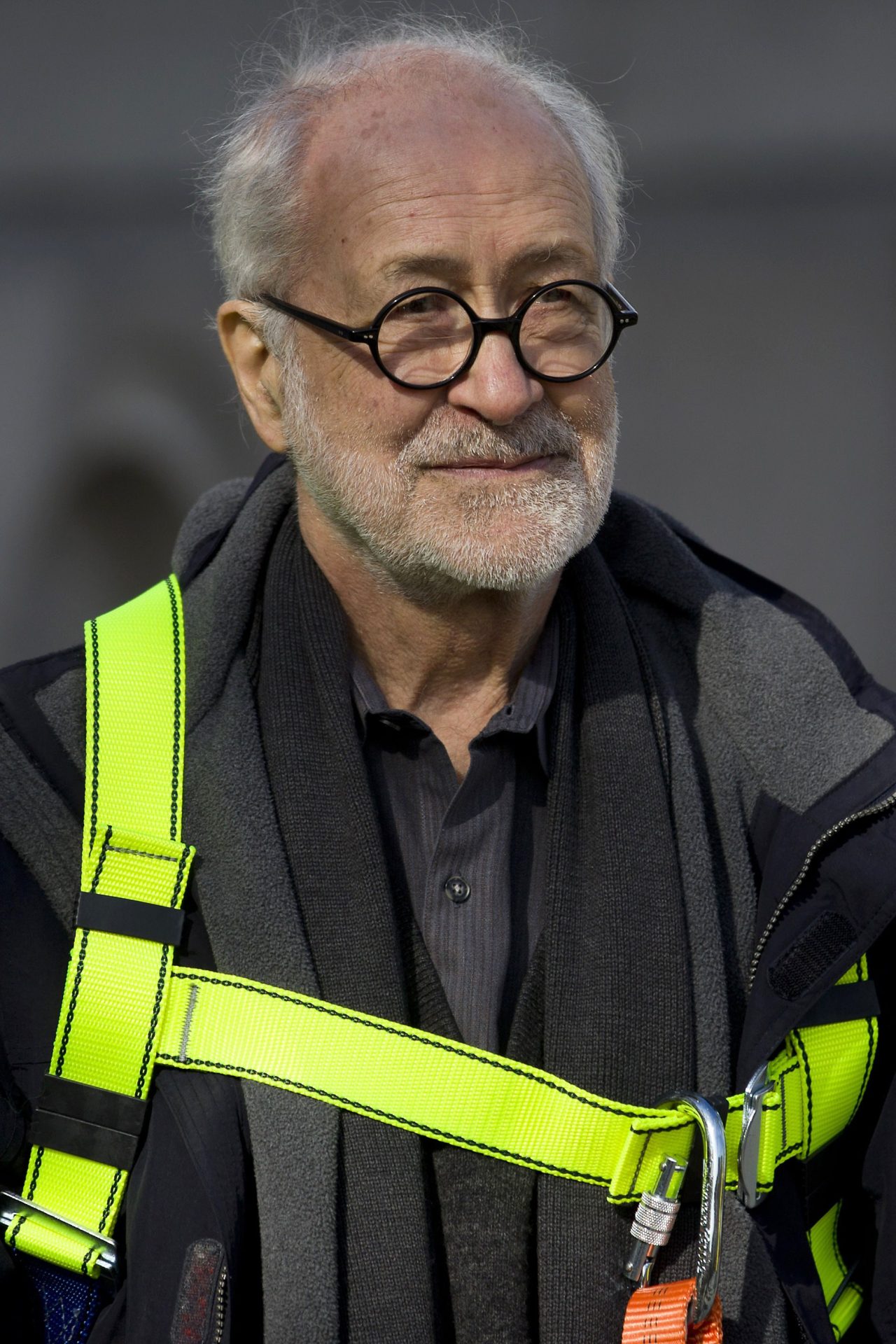

Im September 2016 flog ich nach New York und traf Hans Haacke zum Interview. Geboren 1936 in Köln, studierte er in Kassel, im Zonenrandgebiet, 30 Kilometer vor der Grenze. Seit 1965 lebte er in den USA, liest Woche für Woche den Spiegel, steht in engem Austausch mit Freund*innen und Kolleg*innen. Wiedergesehen haben wir uns in Athen, zur Eröffnung der documenta 14 im Frühjahr 2017. Für die hatte er seinen Leipziger Entwurf wieder aufgegriffen: Ein Banner und 10.000 Plakate klebten wild in Athen, an Straßenecken und öffentlichen Plätzen. Zwölfmal stand „We (all) are the people“ da geschrieben, schwarz auf weiß, in verschiedenen Schriftarten und Sprachen. Auch in Kassel irritierte das Motiv auf zahlreichen Werbeflächen.

Die Sprachwahl würde jeweils prozentual den Anteil an Migrant*innen und Geflüchteten in Griechenland und der Bundesrepublik widerspiegeln, erläuterte Haacke: „Das Banner bekräftigt unsere Verbundenheit mit allen Migranten und Flüchtlingen, die gegenwärtig in vielen Ländern der Welt virulentem Fremdenhass, Rassismus und lebensbedrohenden Religionskonflikten ausgesetzt sind.“ Der das Textfeld rahmende Regenbogenverlauf verleiht der Aussage einen plakativen Touch, erinnert an die Regenbogenfahne, die für Aufbruch und Frieden wie für die Akzeptanz individueller Lebensformen steht. Seit der documenta 14 war „Wir (alle) sind das Volk“ auf Bannern, Plakaten und Postkarten in Brüssel, Gent, New York, Bratislava und Ramallah, aber auch in Leipzig, Zwickau, Halle, Dresden, Chemnitz, Stuttgart, Berlin und Weimar zu sehen. Im Rahmen der Hans Haacke Retrospektive in der SCHIRN ist das dezentrale Werk nun auch in Frankfurt präsent.

Dort, wo 1990 Haackes Mercedes-Stern den Grenzstreifen erleuchtete, entstand in den vergangenen Jahren ein neues Wohnquartier. Im Exposé wurde mit der Geschichte des Geländes für den Kauf von Eigentumswohnungen geworben: „Das Quartier Luisenpark Berlin-Mitte ist repräsentativ, urban und wahrhaft historisch. Denn genau vor dem Quartier auf der Stallschreiberstraße verlief die Berliner Mauer.“