Das Zuviel der Welt

13.08.2024

8 min Lesezeit

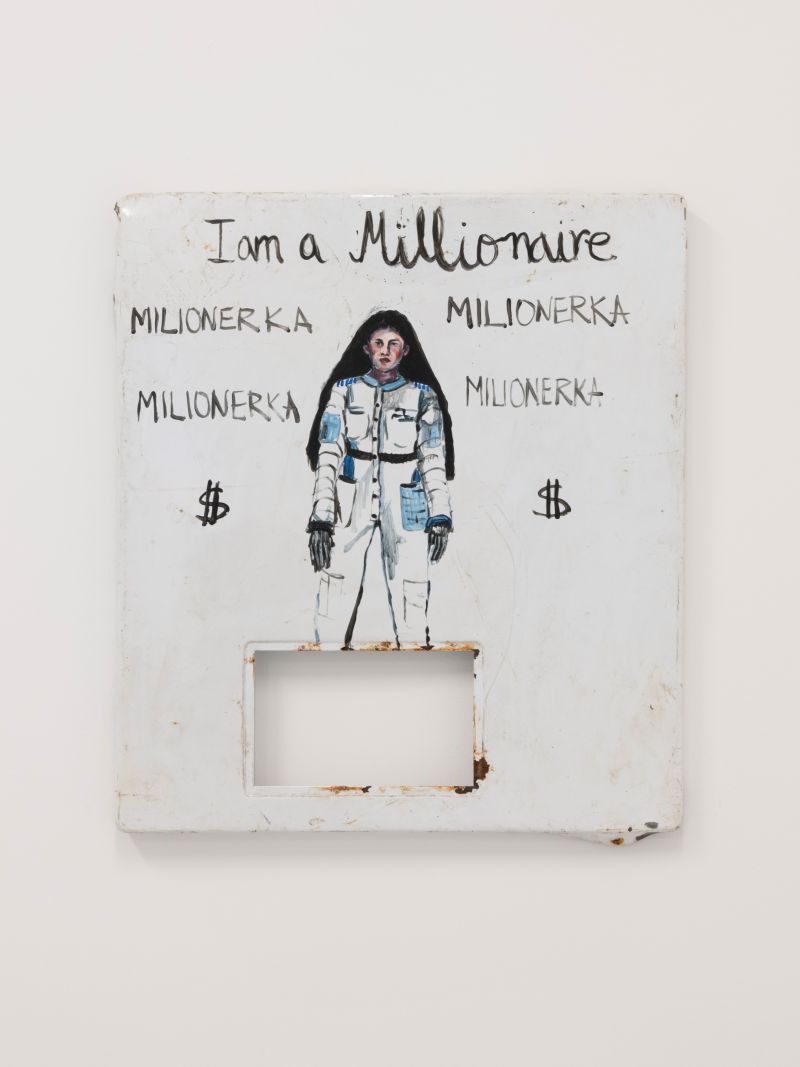

Selma Selmans Kunst dreht sich oft um Recycling. Damit steht sie in einer langen Tradition künstlerischer Transformation.

Futurist*innen des 21. Jahrhunderts

Es gibt viel zu viel von allem in der Welt, und doch ist es nicht genug. Zu wenig trinkbares Wasser, zu wenig saubere Luft, zu viel Abfall. Der ist ein Problem, so sehr, dass er weltweit verschoben wird, oft entlang alter kolonialer Machtlinien. Elektroschrott landet auf toxischen Deponien in Afrika, daraus werden unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen Rohstoffe gewonnen. Weltweit betrachtet ist Recycling – das, was der Globale Norden als Grundlage ökologischen Wirtschaftens betrachtet – eigentlich ein ziemlich schmutziges Geschäft. Abfall wird nicht weniger, aber er wird weniger sichtbar. Das Zuviel von allem wird verdrängt, und alte Machtgefälle zwischen Zentrum und Rändern wiederholen sich. Seit über 100 Jahren, sagte Selman einmal, haben Rom*nja Schrotthandel betrieben, „um als unterdrückte Minderheit in der westlichen Moderne zu überleben.“ Daher kommt das Wissen um Haltbarkeit und Wiederverwendbarkeit von Materialien: „Ich glaube, dass im 21. Jahrhundert die Rom*nja die führenden sozialen, ökologischen und technologischen Futurist*innen des Planeten sind.“

“Ich glaube, dass im 21. Jahrhundert die Rom*nja die führenden sozialen, ökologischen und technologischen Futurist*innen des Planeten sind.”

Selma Selman