Das große Theater

21.11.2024

10 min Lesezeit

Warum diverse Teams alleine nicht ausreichen werden, um Systeme zu verändern.

Lorem Ipsum

In progressiven Institutionen besteht heute der Anspruch, dass die Dinge besser gemacht werden sollen als früher. Diversität, sichere Räume, Transparenz – alle wollen eine Umgebung erschaffen, in der Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit und ein gewaltvoller Umgang endlich der Vergangenheit angehören. Die Häuser und Firmen, die sich selbst als relevante Orte für Kunst und Kultur betrachten, haben in der Theorie schon verstanden, dass es richtig out ist, einen weißen, tobsüchtigen Genie-Tyrann an die Spitze eines Projektes oder einer Institution zu stellen, und ihm alles zu verzeihen und nachzusehen, weil er so unfassbar genial ist. Die Energie bündelt sich darin, Ersatz für diesen Typus zu finden und das Zepter der Macht weiterzureichen. Doch ob das Prinzip des Zepters und der Macht selbst vielleicht überdacht werden muss, wird bei der ganzen Aufregung selten gefragt. Und so enden auch an den Orten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, aktiv etwas gegen lang gewachsene, toxische Dynamiken und Arbeitstraditionen zu tun, fast alle Projekte früher oder später in Tränen. Irgendwer hält es meistens irgendwann nicht mehr aus. Trotz diverser Besetzung.

Dort wo queerfeministische Themen in Ausstellungshallen und auf Bühnen gebracht werden, sind oft diejenigen Künstler*innen beschäftigt, die nicht zwangsweise den klassischen Ausbildungsweg gewählt haben, sich auch mit Ästhetiken und Kunstformen der Subkultur auseinandersetzen und sich darum bemühen, bestehende Narrative der Dominanzgesellschaft zu überschreiben. Zum Teil mit großem Erfolg. Denn wann immer sich die gezeigte Kunst diverser zu ihrem Publikum verhält, wird auch das Publikum diverser und damit größer. Und je mehr Menschen Kunst aus diversen Perspektiven sehen, desto mehr kann angestoßen und besprochen werden. Doch während vor dem Vorhang applaudiert wird, sieht es hinter den Kulissen anders aus: Schauspieler*innen, Tänzer*innen und andere Künstler*innen setzen sich während der Arbeit einer Achterbahnfahrt der Gefühle aus. Voller Hoffnung auf eine neue, positivere Erfahrung steigen sie ein, machen sich vulnerabler als sonst, weil der Space und das Projekt nun vermeintlich „Safe“ sind, bevor sie dann irgendwann feststellen, dass sie es nicht sind und am Ende genauso angestrengt wie früher versuchen, nicht in den Wagon zu kotzen.

„Wann immer sich die gezeigte Kunst diverser zu ihrem Publikum verhält, wird auch das Publikum diverser und damit größer.“

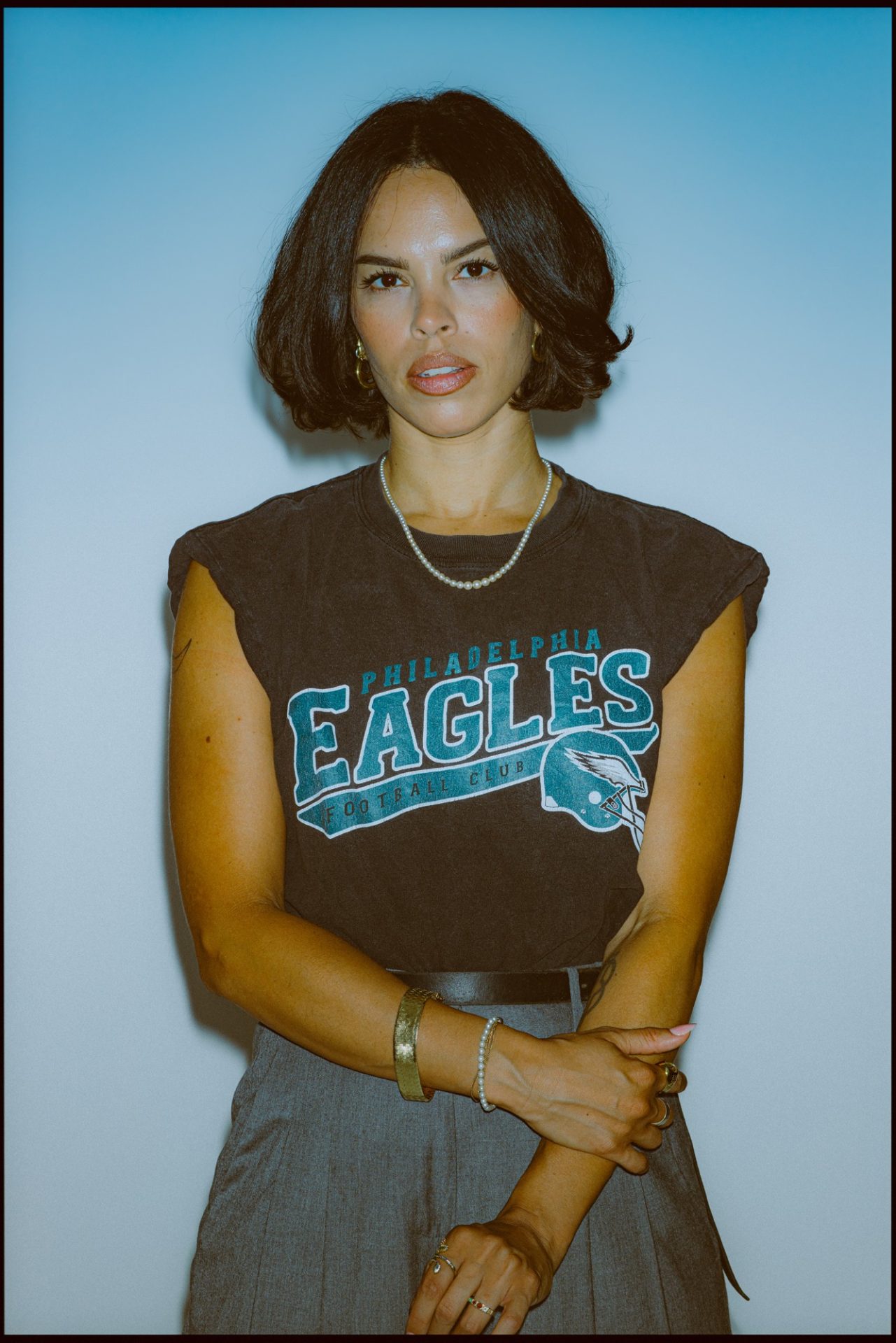

Sophie Yukiko

Vor dem Vorhang großer Erfolg – hinter dem Vorhang weiterhin Panik

Man könnte fast meinen, dass jetzt, in einer Zeit, in der eine Kultur des Ansprechens überhaupt erst entsteht und diskriminierte Personen ihre Sorgen nicht mehr alleine bewältigen müssen, der Haussegen besonders oft schief hängt. Es knallt ständig, obwohl die Probleme und Sorgen wahrscheinlich gar nicht mehr geworden sind. Der Unterschied zu früher ist aber, dass sie nun offengelegt und von allen ausgehalten werden müssen. Wenn es aber nicht reicht darauf zu achten, Menschen zu fördern und einzubinden, die lange aus einer ernsthaften Teilnahme und Mitgestaltung der „Hochkultur“ ausgeschlossen wurden, was braucht es dann? Waren das nicht die Rufe der letzten Jahre? Und wieso wurde es nicht deutlich besser, selbst an den Stellen, an denen diesen Rufen Gehör geschenkt wurde und sich die Türen einen Spalt weit öffneten?

Den Personen, die nun endlich Positionen besetzen, die früher oft unerreichbar schienen, werden meistens so viele Erwartungen von allen Seiten auferlegt, dass sie bereits vom ersten Tag an in einer unausgesprochenen Schieflage arbeiten. „Du bist die Retter*in.“ „Du bist die Veränderung.“ „Dank Dir wird nun endlich alles besser.“ Druck baut sich auf und Schieflagen führen früher oder später dazu, dass Dinge aus den Regalen fallen, egal wie verstaubt sie sind und wie lange sie dort schon aufgehoben wurden. Die Wahrheit ist, dass es diesen einen Messias der Veränderung nicht geben kann.

Wir brauchen Etwas, das an vorherige Bemühungen anknüpft

Eine Praxis, die über die eigene Identität hinausgeht, die patriarchale Ordnung herausfordert und ihr – wenn man so will – das feministische Angebot macht, eine tiefgreifende Veränderung zu wagen. Ein subversives Aufbrechen bestehender Dominanzverhältnisse ist nach Judith Butler, die den Begriff der queerfeministischen Theorie stark mitgeprägt hat, schließlich Teil jener Praxis, die benötigt wird, um bestehende Normen zu unterwandern. Und wer sich darüber bewusst ist, wie gewaltig das Monster der patriarchalen Norm ist, dem wird bald auch klar, dass es nur durch Unterwanderung in die Knie gezwungen werden kann.

Wenn wir uns also darauf geeinigt haben, dass (eurozentrische, kapitalistische,) patriarchale Strukturen diejenigen sind, die uns so verletzen und unser Zusammenleben und -arbeiten so schwierig machen, dann wird es nicht ausreichen, diese Strukturen anders besetzt wieder zu nutzen. Vielleicht müssen wir uns fragen, wie wir miteinander umgehen wollen, anstatt uns darauf zu konzentrieren, wer mit wem umgehen soll. Es ist eine große Herausforderung herauszufinden, wie Systeme abseits des uns Bekannten und Gelebten aussehen können. Vor allem, weil wir uns unter einer Praxis oft eine Art Handbuch vorstellen, das uns sagt, wie es richtig gehen kann und womit wir die Lücken schließen können, die entstehen, wenn wir versuchen, unterdrückende Elemente zu entfernen. Ein neues Gesetz, eine neue Polizei, eine neue allgemeingültige Regel oder Instanz, die entscheidet. Dabei geht es doch gerade darum, (solche) Prinzipen an sich zu überdenken. Und zwar gemeinsam. Für weniger Panik hinter dem Vorhang.

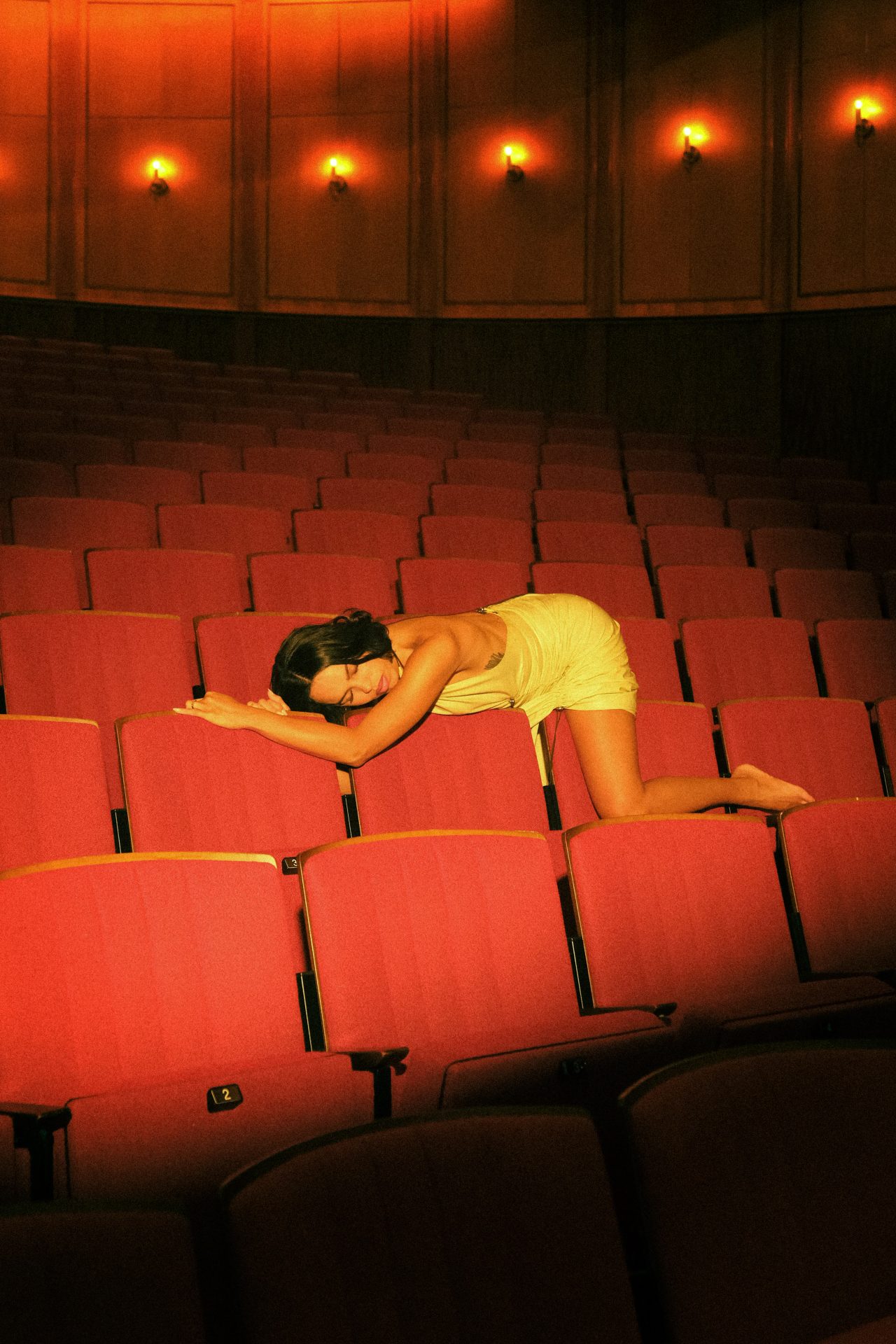

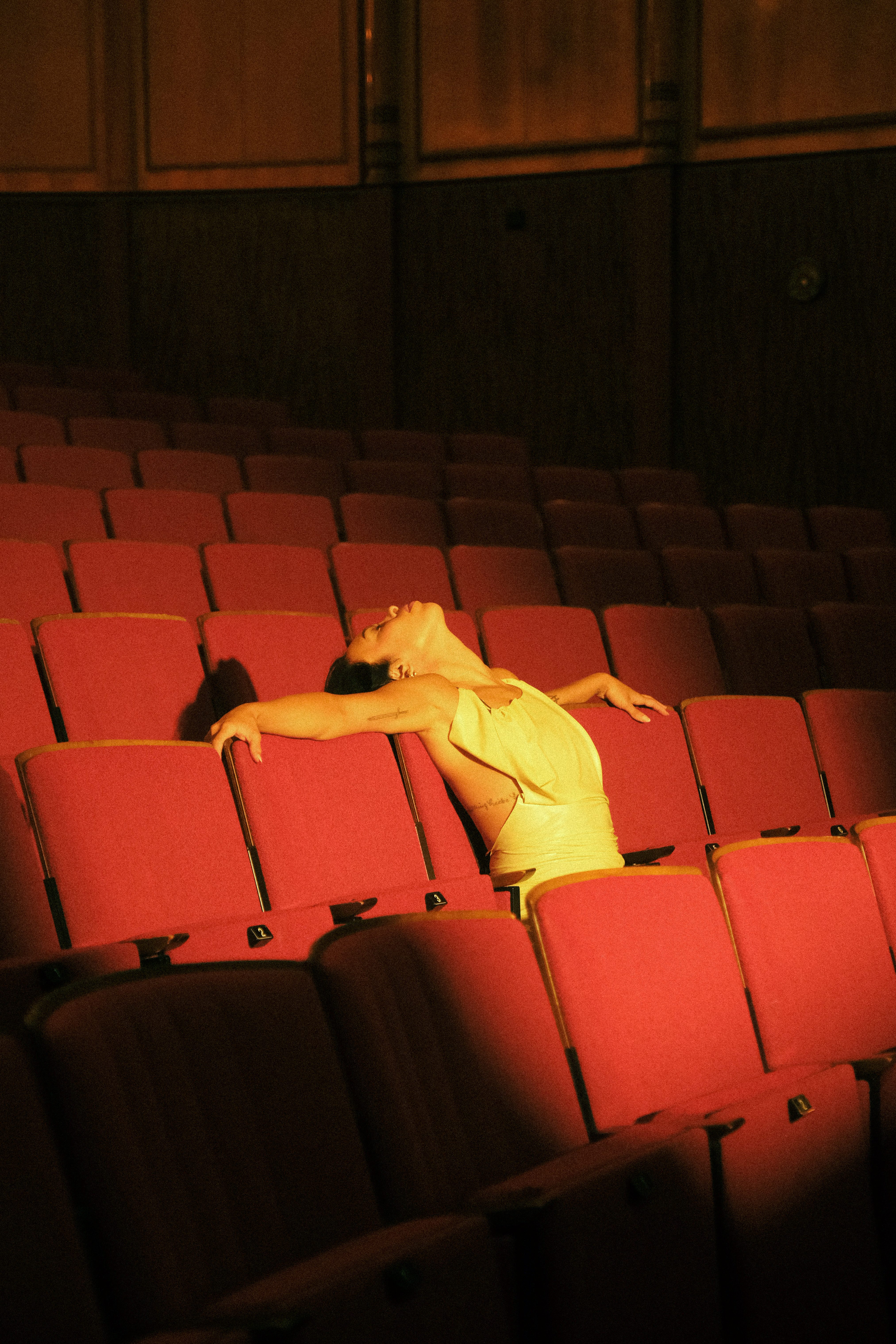

Design/ Kleid: Máthé

„Vielleicht müssen wir uns fragen, wie wir miteinander umgehen wollen, anstatt uns darauf zu konzentrieren, wer mit wem umgehen soll.“

Sophie Yukiko