Ihre Rollen, zuletzt beispielsweise für einen Auftritt im Film „Geschlechterkampf: Das Ende des Patriarchats“ von Sobo Swobodnik und Margarita Breitkreuz, schreibt sich Michaela Dudley am liebsten selbst auf den Leib. Wie sie auch Lieder für die eigenen Auftritte komponiert und textet, Filme ins Amerikanische übersetzt oder Kolumnen und Kommentare schreibt, die im aktuellen Diskurs ungewohnt scharf und deutlich aus intersektionaler Richtung gegen Antisemitismus Stellung beziehen. „Eingefleischt vegane Domina zieht vom Leder“ lautet ihr Kabarettprogramm, als selbsterklärte „Diva in Diversity“ sowie „Frau ohne Menstruationshintergrund“ tritt Dudley in die Öffentlichkeit. Man könnte festhalten, dass sie in alle Richtungen austeilt und dabei gerade auch das eigene Umfeld nie schont – liebevoll, aber mit dem gebotenen Ernst.

Über die Schönheit kleiner Clubs, das Kabarett als Königsdisziplin, die Lustigkeit der deutschen Sprache, gefährlichen Zeitgeist und wie soziale Medien die eigene Arbeit radikal verändert haben, erzählt Michaela Dudley an dieser Stelle.

Michaela, erinnerst du dich an deinen allerersten Bühnenauftritt als Kabarettistin?

Michaela: Oh ja, das Erlebnis ist allerdings fünfzig Jahre her! Es war in den USA, ich war dreizehn. Als Kind war ich auserwählt worden, sonntags während der heiligen Messe vorzulesen. Denn ich war die Nummer eins des Jahrgangs auf der katholischen Schule. Oje, ich war solch ein schmächtiges Ding mit Aschenbecherbrille. Schmächtig, aber erstaunlich schelmisch. Es half mir gegen das Mobbing.

Eines Sonntags, als ich die Kanzel betrat, tobte draußen ein heftiger Sturm. Durch die Buntglasfenster konnte man sogar den Blitz sehen. Plötzlich gingen die Lichter aus. Der Priester gönnte sich bei der Gelegenheit einen Zug aus der Pulle und gab mit einer Geste zu erkennen, ich solle gerne weitermachen. Doch der Kerzenschein reichte nicht aus. Einer der Messdiener reichte mir deshalb eine Taschenlampe, und diese glühte wie eine scharlachfarbene Lampe. Zu allem Überfluss stieß ich versehentlich gegen die Bibel. Als ich das Buch der Bücher wieder aufhob, war das Lesezeichenband nun versetzt. Die Lektion, die ich vorlesen sollte, war Johannes 3,16 aus dem Neuen Testament: „Denn Gott liebte die Welt so sehr …“

Ich konnte die Stelle aber nicht mehr finden, so wählte ich notgedrungen irgendeine andere Lektion. Wie zufällig Korinther 6,13. Es war von den Ziffern her übrigens geradezu elliptisch. Doch der Inhalt war vergleichsweise brisanter. Ich, noch in der Pubertät steckend, las vor: „Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn ...“ Dann schloss ich mit dem improvisierten Zusatz: „Lesung aus dem Rotlicht-Viertel.“ Eine Anspielung auf die Taschenlampe, aber auch auf die biblische Faszination mit dem ältesten Gewerbe der Welt. Ziemlich dreist für dreizehn Jahre.

In der Kirche hat mich ja der Teufel geritten. Sogleich rechnete ich mit Schlägen. Meine Mutter, die an der Orgel hockte, kommentierte mit einem düsteren Moll-Akkord. Der Priester kriegte einen Hustenanfall, ich sehe noch seinen bebenden Bauch. Auf einmal aber brachen die Leute in verlegenes Gelächter aus.

Heute stehst du, vermutlich eher nicht zum Gefallen der Kirchengemeinde, mit deinem Kabarettprogramm „Eine eingefleischt vegane Domina zieht vom Leder“ regelmäßig auf der Bühne. Hattest du Vorbilder?

Michaela: Einflüsse, ja. Joan Rivers, Don Rickles, Dick Gregory, Flip Wilson. Jüdinnen und Schwarze. Immer mit einer Mischung aus Selbstironie und Sozialsatire. Bissig und brachial, aber geistreich. Dazu kommt der großartige Mark Russell, der musikalische Satirist. Alle sind jetzt seligen Andenkens, aber sie haben mich inspiriert.

Du warst mehrmals im ÖRR zu Gast, wo dich eine Viertelmillion Menschen sehen, gleichzeitig trittst aber auch in kleinen Clubs vor knapp 100 Anwesenden auf. Was gefällt dir besser?

Michaela: Beide Arten von Erfahrungen motivieren mich. Im Fernsehen erlangst du auf Anhieb eine enorme Tragweite. Aber in den kleinen Clubs kannst du die Leute tatsächlich sehen. Beim Atmen hören. Und riechen, wer Knoblauch ebenfalls liebt. Und spüren. Mit denen in der ersten Reihe kannst du so richtig auf Tuchfühlung gehen. Das hatte ich neulich beim Stand-up in Hamburg-Ottensen. Die Intimität ist toll.

Wie hat sich die kabarettistische Arbeit seit deinen Anfängen für dich verändert - deine eigene Performance, aber auch der Betrieb, das Publikum?

Michaela: Das Internet, vor allem die „sozialen“ Medien führen dazu, dass die jüngeren Leute knackige Sound-Bites erwarten. „Let's skip to the good part“. Instant-Schenkelklopfer. Das ist leider wie Sex ohne Vorspiel. Denn das Kabarett ist das Story-Telling. Es hat eine gewisse Dramaturgie, die nicht immer darauf bedacht ist, in 15-Sekunden-Clips aufgeteilt zu werden. Natürlich habe ich One-Liners in meinem Repertoire, aber sie sind wie Salz und Pfeffer: Gewürze zum Gericht.

In ganz anderer Hinsicht gibt es auch erfreuliche Veränderungen: So unterstütze ich begeistert das Engagement der wörtlich ausgezeichneten Kollegin Gesine Cukrowski, was die Sichtbarkeit von Frauen über 50 und von Genderdiversität in Film, Fernsehen und Theater betrifft.

Du bist Autorin, Juristin (Juris Dr., US), Diversitätsexpertin, Übersetzerin, Schauspielerin, sogar Ex-Militärperson. Doch das Kabarett ist für dich, wie du sagst, die „Königsdisziplin“. Weshalb?

Michaela: Als Queen liebe ich die Königsdisziplin. Kabarett ist Unterhaltung mit gesellschaftskritischer Relevanz. Es fordert sowohl den Intellekt als auch die Lachmuskeln des Publikums. Das Kabarett ist allerdings dafür da, um sowohl gegen das System als auch gegen den Schwarm zu ätzen. Ja, nicht nur die Maschinerie, sondern auch die Meute. Denn kaum etwas ist so zukunftsgefährdend wie der Zeitgeist.

Wie gefährlich ist der aktuelle Zeitgeist?

Michaela: Sehr gefährlich. Seit dem 7. Oktober 2023 flackert der lange vor sich brodelnde Antisemitismus bösartig auf. Unter dem Deckmantel der Israel-Kritik. Aber war heißt Deckmantel? Inzwischen tragen auch und gerade Linke den Judenhass wie eine Monstranz vor sich her. Die einst erhoffte linke Brandmauer gegen den Antisemitismus hat sich in Flammen aufgelöst. Zugleich ist es in der woken Community cool, jüdischen Vergewaltigungsopfern die kalte Schulter zu zeigen. Wie war das mit der Solidarität?

In deinen Zeitungskommentaren prangerst du, aus einem intersektionalen Verständnis heraus, die fehlende Empathie für Jüdinnen und Juden an. Vor Kurzem warst du auch in der Jüdischen Gemeinde Frankfurt zu Gast.

Michaela: Ich tue, was ich kann. Aufklären, agieren, agitieren. Du, wir sind in der Heimat des Holocausts. Wehret den Anfängen! Nie wieder ist jetzt! In meiner Jugend in den USA der 1960er-Jahre spielte ich mit den Kindern von Holocaust-Überlebenden zusammen. Es schweißt zusammen. Immerhin vermisse ich die Anteilnahme vieler in der Unterhaltungsindustrie, was das Leid jüdischer Menschen betrifft.

Bezeichnenderweise haben gerade diese Erfahrung, das Aufwachsen mit jüdischen Überlebenden, ja kaum in Deutschland geborene Menschen gemacht. So kommen wir zu einer weiteren biografischen Besonderheit, zumindest aus BRD-Sicht: Du bist in den USA aufgewachsen, aber dein Vater hat dir schon früh einige deutsche Sätze beigebracht.

Michaela: Mein afroamerikanischer Vater war Jahrgang 1917. Während seiner Kindheit war Deutsch die primäre Fremdsprache in der Schule. Danach, im Zweiten Weltkrieg, als er bei der US Air Force war, kam es gewissermaßen zur Geltung. Immerhin lernte ich Deutsch von ihm, schon vor der Schule. Auch von deutschsprachigen Hörfunksendungen wie RIAS und SFB. Später in meiner Jugend sah ich gerne deutschsprachige Filme im Originalton, ob von Fritz Lang oder Rainer Werner Fassbinder.

Das Kabarett ist dafür da, um sowohl gegen das System als auch gegen den Schwarm zu ätzen. Ja, nicht nur die Maschinerie, sondern auch die Meute. Denn kaum etwas ist so zukunftsgefährdend wie der Zeitgeist.

Welche Rolle spielt die deutsche Sprache für dich heute? Man sagt ihr nicht unbedingt nach, besonders humorvoll zu sein.

Michaela: Jein. Genau das ist das Witzige. Die deutsche Sprache gilt als präzise, aber ich finde ihre Ambiguitäten lustig. Es ergeben sich Sätze wie „Das kannst du ruhig mal laut sagen“ oder „Du musst langsam mal schneller machen“.

Haha, das sind sehr gute Beispiele, die ich auch hin und wieder verwende. Ein anderer sprachlicher Aspekt: Du bist bekannt dafür, keine Triggerwarnungen zu geben – beziehungsweise lautet deine einzige Warnung, ebensolche nicht zu geben. Warum?

Michaela: Als Schwarze, die gegen Antisemitismus, Rassismus, Misogynie und Queerfeindlichkeit kämpft, bekomme ich zum Beispiel keine Triggerwarnungen. Für mich ist die Triggerwarnung vielmehr die bereits abgefeuerte Kugel.

Triggerwarnungen beargwöhne ich, weil ich darin Tone-Policing wittere. Ja, ich sehe es als eine Einschränkung der Meinungsfreiheit und des künstlerischen Ausdrucks. Das Gebot der Rücksichtnahme ist grundsätzlich gut. Aber eine Kultur übertriebener Vorsicht führt dazu, schwierige Themen zu tabuisieren und den offenen Diskurs einzuschränken. Der Ansatz ist ohnehin zutiefst oberflächlich. Als würde man das N-Wort verbieten und den Rassismus somit für beendet erklären. Gerade als Schwarze stört es mich insbesondere, dass White Saviors mich bevormunden, angeblich, um mich zu beschützen.

Qui bono? Wem nützen die Warnhinweise? Meines Erachtens bescheren Triggerwarnungen nicht nur dem bösen Patriarchat, sondern auch der progressiven Community die Möglichkeit, sich aus der Mitverantwortung an der Ungerechtigkeit zu stehlen.

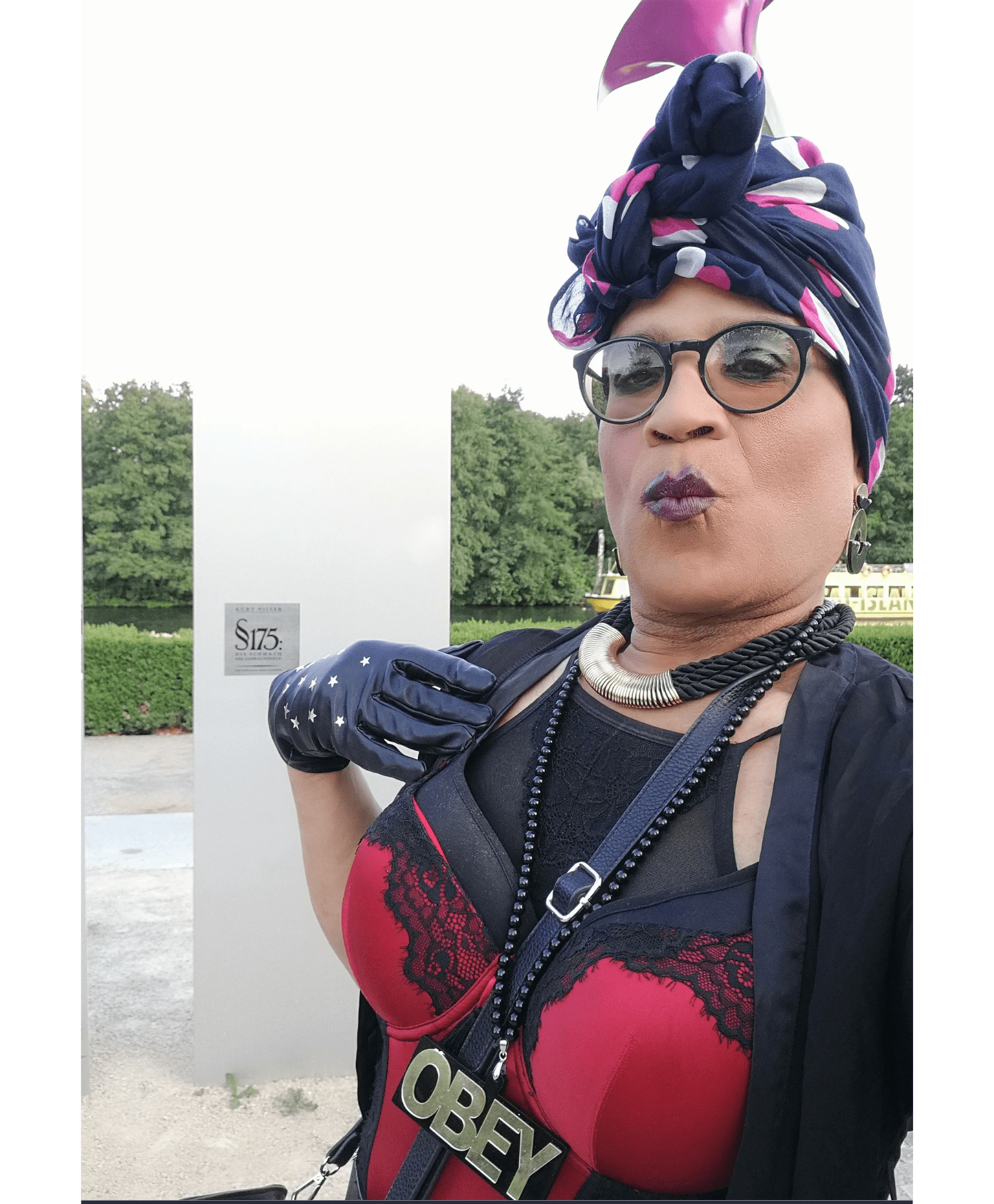

Blackaktivistin und Diversity Beraterin Michaela Dudley, © Michaela Dudley, image via br.de

Probleme verschwinden nicht, wenn sie oberflächlich getilgt sind. Aber ist das Gegenextrem nicht ebenso ein Freifahrtsschein, alle möglichen Ressentiments an anderen Menschen herauszulassen?

Michaela: Dann ist es aber keine Disziplin mehr. Dann ist es nicht mehr Kabarett, sondern Hetze. Und Hetze ist keine Meinung und somit auch nicht schützenswert.

Apropos Disziplinen: Du arbeitest auch als Journalistin und Juristin, beides sehr sprachbasierte Tätigkeiten, wie das Kabarett. Sind das für dich zwei unterschiedliche Arbeits- und auch Betrachtungsweisen auf die Welt? Wo geht das zusammen, wo kommt es sich in die Quere?

Michaela: In beiden Disziplinen, Jura und Journalismus, sind Schlagfertigkeit und Sachlichkeit vonnöten. Und die zwei Eigenschaften sind auch im Kabarett unerlässlich. Ja, das Kabarett verlangt die Sachlichkeit. Es geht allerseits um das Analysieren. Überdies ist ein Sinn für die Dramaturgie sehr wesentlich, ganz egal, ob auf der Bühne, im Gerichtssaal oder in der Redaktion. Zwar ist der Spielraum jeweils anders, aber dramaturgische Fähigkeiten sind überall wichtig, wo es darauf ankommt, strukturiert zu argumentieren und rhetorisch zu überzeugen.