Das Museum Giersch holt mit "Freiraum der Kunst" einige längst vergessene und noch heute prominente Künstlerinnen und Künstler ans Licht, deren Werke 1967 im damaligen Studenten- und heutigen Studierendenhaus der Goethe-Uni prominent ausgestellt wurden.

Andy Warhols pinke Kuh-Tapete, Sol LeWitts modulare Holzstrukturen, Dan Flavins Leuchtstoffröhren und Yayoi Kusamas silbrige Phallusformen, sie alle kamen hier einst zusammen: 1967, im heutigen Studierendenhauses der Goethe-Universität Frankfurt, zwischen gräulichem Linol und bescheidener Deckenhöhe, erster Stock. „Serielle Formationen“ lautete der programmatische Titel der damaligen Ausstellung, in der neben der amerikanischen Avantgarde auch KünstlerInnen wie Charlotte Posenenske, Thomas Bayrle oder Peter Roehr (mit Paul Maenz außerdem als Co-Kurator) vertreten waren.

Im allgemeinen Raunen um „50 Jahre 1968“ geraten die Jahre unmittelbar davor leicht ins Vergessen. Künstlerisch kamen sie in Frankfurt einem Beben gleich: In vier Jahren holte die „Studiogalerie“ an der Frankfurter Goethe-Uni heute bisweilen weltberühmte Kunststars, Künstlerkollektive oder – Gruppen in ihre bescheidenen Flurräume, deren Gemeinsamkeit vor allem im Bruch mit dem Informel liegen dürfte: Weg vom Symbolischen, vom romantischen Verständnis einer Ausdruckskunst, fort auch von der Geometrie-Verachtung der Nachkriegsjahre. Mit „Freiraum der Kunst“ rekonstruiert das Museum Giersch nun alle dort realisierten Ausstellungen in einer umfangreichen Schau, die von den noch leicht zugänglichen Neuen Grafiken im Jahr 1964 bis zur Systematischen Kunst im Juli 1968 reicht.

Weiß auf weiß und rote Farbverläufe

Viel Op-Art, grelle Rot-Pink-Farbverläufe, Vexierbilder mit harten Kanten und Weiß auf Weiß fordern ihren Tribut – unmittelbare körperliche Reaktionen, Sinnestäuschungen, Sinnesüberforderung lassen Kopf und Augen dröhnen. Das hätte den KünstlerInnen, wenn man ihre Gedanken zu Kunst und ihrer Rezeption liest, sicherlich gefallen. Zumindest einige wollten ihre Arbeiten nicht im Sinne einer heiligen Autorenschaft verstanden wissen, sondern als ergebnisoffene Angelegenheit, die erst im Auge des Betrachters zum Kunstwerk wird – konstruktivistische Ansätze, wie sie heute längst als selbstverständlich angenommen, aber wiederum kaum noch hinterfragt werden.

Neben der gezeigten Kunst fordert einen aber auch ihre Präsentation in den Räumen selbst und in den begleitenden Medien heraus: Jede hier re-inszenierte Ausstellung der Studiogalerie wird durch eine Fülle an Texten begleitet, die von der gründlichen Auseinandersetzung ihrer Kuratoren zeugen (und noch gründlicher wird es im Ausstellungskatalog). Anders wäre es kaum gegangen, ohne der Schau einen vielleicht schillernden Appeal von Avantgarde-Kunst-in-Frankfurt, aber kaum historischen Kontext und Einordnung zu verschaffen.

Amüsante Randnotizen

In jedem Fall kann man so neben durchaus weitreichenden Theorien und Überlegungen zur Kunst und ihrem demokratischen Potential, zum Prinzip der Serie in Zeiten der zweiten, dritten, vierten Industrialisierung auch amüsante Randnotizen nachlesen: Warum es Happenings irgendwie immer schon schwer hatten, wirklich partizipativ zu werden, wie die ZEIT über Wolf Vostells De-Collage im Rahmen der Frankfurter Buchmesse beschreibt, oder auch: wie unbeeindruckt bis respektlos ein junger Autor die Neue Musik-Darbietung von Charlotte Moorman und Nam June Paik („ein fetter Koreaner“) in der Studentenzeitung „Diskus“ rezensiert.

Neben den Kunstwerken und ihrer Zusammenstellung selbst – kaum eines wirkt heute weniger beeindruckend als vor 50 Jahren – lohnt „Freiraum der Kunst“ seiner Details wegen einen Besuch. En passant erfährt man einiges über Ausstellungspraxis und – Politik und nimmt noch ein paar Ideen mit, die so simpel wie fantastisch sind, aber nie im größeren Umfang Schule gemacht haben: Wie das Skulpturen-Set „A 2 Winkel asymmetrisch 6-teilig“ der Frankfurter Gruppe X, die ihre Arbeiten grundsätzlich ohne individuellen Künstlernamen versahen und als offene Edition für Jedermann zu Hause nachbaubar anboten. Mit Kunst leben, wie es so schön und gern heißt: Wäre so auch ohne Geld problemlos möglich! An dieser Stelle hätte man aber vielleicht doch den entsprechenden Bauplan bereitstellen können – als kleiner Gruß aus den 1960er Jahren an die Zukunft?

Gegen den Strom

Auch die Studiogalerie-Betreiber praktizierten eine fortschrittliche Haltung: Als eine Werkschau tschechischer Künstler anstand, entschied man sich für Vertreter einer konstruktivistischen Kunstauffassung und somit gegen jene Strömungen, die von der aktuellen Regierung im Sinne der ost-westlichen Tauwetter-Freundschaft gern gesehen worden wären: Statt expressiv-gestischer Abstraktion hier also im Westen völlig unbekannte Werke wie Karl Malichs „Gelbes Relief“ oder Zdenek Sýkoras „Farbige Struktur“, die der Künstler dank eines befreundeten Physikers bereits 1967 mit Hilfe eines Computers zusammenstellen konnte. Dieser Bruch mit den Erwartungen des Publikums (viele Ausstellungsbesucher sollen nicht begeistert gewesen sein) war damals genauso wenig selbstverständlich, wie es das heute noch ist.

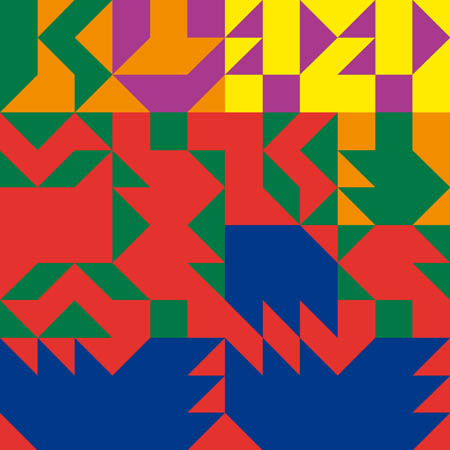

Zdenek Sýkoras, Farbige Struktur, 1967/2009, Image via: zdeneksykora.cz

1968 endet die außergewöhnliche Geschichte der Studiogalerie schlagartig: Gegen die immer aggressiver vorgetragenen politischen Parolen haben die dort gezeigten Kunstwerke offenbar keine Chance. Ziele, die a priori feststehen, vertragen sich schlecht mit Ambiguitäten (da spielt es keine Rolle, dass die studentischen Galeristen ihre Arbeit durchaus im Sinne gesellschaftspolitischer Partizipation verstanden wissen wollten.)

„Dieselbe Ausstellung wäre nur ein Jahr später an dieser Stelle der Universität Frankfurt kaum mehr möglich gewesen, “ erinnert sich Paul Maenz 2012 an die ‚Serielle Formationen‘. Zu rabiat seien das politische Klima und auch „die Unduldsamkeit gegenüber den angeblich ‚politik-ignoranten‘ Freiräumen der Kunst“ gewesen. So blieb die Studiogalerie als studentisch verwalteter Ort ein recht einmaliges Beispiel in der Stadt: Die gerade erst von ihrer Funktion als Symbolträger befreite Kunst sollte zumindest hier nur ein Jahr nach jener Schau keinen Raum mehr haben.

Neue Strategien für politische Kunst – Teil II

Auf den ersten Artikel zu politischer Kunst folgt nun Teil II, der sich Sit-ins, Plakaten und weiteren Protestformen in der Kunst der 68er bis heute...

PHYLLIDA BARLOW

Neue Strategien für politische Kunst – Teil I

Politisch engagierte Kunst wäre nur schwer ohne die Ereignisse um 1968 zu denken. Auch wir leben heute wieder in Zeiten des Umbruchs, so heißt es oft....

Geschichte als Fetisch

Geschichte lebt in Erinnerungen fort und wird in jeder Generation neu erzählt und interpretiert. Mit „The Record Archive“ zeigt der Künstler Dani Gal...

Ich bin ein politischer Künstler!

Der Künstler Nasan Tur, 1974 in Offenbach geboren, lebt und arbeitet in Berlin. Das SCHIRN MAG hat mit ihm über die Rolle politischer Kunst, die...

Räumliche Grenzen ausloten

Farbig gesprenkelte Holzpflöcke in Sandsäcken und ein Meer bunter Fahnen ragt aktuell in den Himmel der SCHIRN Rotunde. Distanz lässt das Werk...

Im Einsatz für die Demokratie

Das SCHIRN MAG hat die italienische Professorin Donatella della Porta von der Scuola Normale Superiore getroffen, um mit ihr über die Dynamik sozialer...

Adelita is typing...

Das SCHIRN MAG hat mit der Künstlerin Adelita Husni-Bey gechattet und über politische Kunst, Pädagogik und ihr Bild “The Sleepers” gesprochen, das ihr...

Die Kunst der Investigation

Investigative Methoden beschränken sich nicht nur auf journalistische, forensische oder juristische Ermittlungsverfahren. Sie breiten sich auch auf...

NASAN TUR

Talkin' 'bout a revolution – Teil 2

Die Künstlerin Katie Holten lebt und arbeitet in New York, wo das SCHIRN MAG sie besucht hat. Im zweiten Teil der Serie erzählt sie von unermüdlichen...

Power to the People

Der SCHIRN PODCAST zur Ausstellung POWER TO THE PEOPLE ist eine Tour de Force aktueller politischer Begriffe. Die Erklärungen regen dazu an, weiter...

RICARDA ROGGAN

Power to the People – Soundtrack

Der Soundtrack zur Ausstellung “Power to the People” in der SCHIRN vereint Songs von 1937 bis heute, von Billie Holiday, Nina Simone und Stevie Wonder...

AHMET ÖGÜT

Durch die Schirn mit Martin Keßler

Seit 15 Jahren begleitet der Filmemacher Martin Keßler Demonstrationen mit der Kamera. Bei einem Besuch der Ausstellung „Power to the People“ haben...

Talkin’ ’bout a Revolution - Teil I

Das SCHIRN MAGAZIN besuchte die Künstlerin und Aktivistin Katie Holten in ihrem New Yorker Studio, um mit ihr über Tree Drawings, starke Frauen und...

DANI GAL

Das Jahr der Revolte in Frankfurt

Protest gegen die alten Strukturen an der Universität, die Notstandsgesetze und den Vietnamkrieg: Das Jahr 1968 hat sich als Zeit des Umbruchs in die...

Die DNA des Protests

Wolfgang Kraushaar ist Politikwissenschaftler an der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Er forscht zur 68er- Bewegung,...

JENS ULLRICH

Power to the People - Von den 1960ern bis heute (Teil 2)

Bekannte Persönlichkeiten, wie die Musiker John Lennon, James Brown oder der Computerspezialist Ted Nelson, haben den politischen Slogan "Power to the...

Power to the People - von den 1960ern bis heute

Alle Macht dem Volk. So die Idee des Slogans „Power to the People“. Von Bürgerrechtsbewegungen weltweit verwendet, hallt er noch immer nach.

Power to the People

Ab 21. März 2018 präsentiert die Schirn eine große Ausstellung zur politischen Kunst der Gegenwart. Sie hinterfragt Phänomene und Möglichkeiten...