Auch dieses Jahr zog die Berlinale wieder Filmschaffende und Cineast*innen aus aller Welt an. Trotz des auf die Hälfte reduzierten Filmprogramms überzeugte sie durch eine große Themenvielfalt und bot zugleich eine Überraschung: Einer der amüsantesten Filme kam dieses Jahr aus Deutschland.

Der unsichtbare Zoo (Romuald Karmakar)

Knapp drei Stunden nimmt sich der neueste Film von Romuald Karmakar Zeit für das Geschehen im Züricher Zoo. Auftritt von Gorillaweibchen, Blaupunktrochen und Gespenstheuschrecke, von Schneeleopard, Brillenbär und Kanincheneule. Manche Tiere stören sich nicht an der Kamera, andere verändern ihr Verhalten.

Ausschließlich mit Original-Tonaufnahmen ausgestattet, führt „Der unsichtbare Zoo“ in einen Kosmos, der zugleich Teil der modernen Welt wie eine der noch lange nicht abgeschlossenen Entdeckungen für alle beteiligten Spezies ist. Er träume, schreibt der Regisseur im Januar dieses Jahres mit Blick auf seinen eben fertiggestellten Film, „von einer großen, wirklich freien Handelszone der Ambiguität, in der sich die Kunst, mit dem Film als schönes Mittel, gegen die Vereindeutigung der Welt stellt.“

Keyke mahboobe man. My Favourite Cake (Maryam Moghaddam & Behtash Sanaeeha)

Ihre Kinder sind nach Europa gezogen, ihr Mann ist verstorben. Jetzt lebt die 70-jährige Mahin (Lily Farhadpour) allein in ihrem Häuschen in Teheran und diskutiert mit ihren Freundinnen Wünsche, die man als ältere Frau noch ans Leben stellen darf. Als sie den gleichaltrigen Esmail (Esmail Mehrabi) trifft, scheint das Versprechen auf Glück plötzlich in greifbarer Nähe. Man könnte „My Favourite Cake“ für eine schon ziemlich gelungene Tragikomödie über den Wunsch nach Liebe im Alter, über Einsamkeit und Isolation halten. Doch gerade in seiner heiteren Grundierung führt der Film rasch vom Universellen zum Spezifischen, nämlich dem repressiven Leben in Iran nach der islamischen Revolution insbesondere für Frauen – der Sittenpolizei, dem Eindringen in den privaten Lebensraum, der permanenten Verunsicherung. Heiter und leichtfüßig schreitet die Erzählung voran, doch binnen Sekunden kann es existenziell werden. „Wir wollten einfach die Realität zeigen,“ erklärten sowohl das Regie-Duo als auch die Hauptdarstellerin, die im Gegensatz zu den Filmemacher*innen zur Premiere ausreisen durfte. Das bedeute: Iranerinnen ohne Zwangsverschleierung, als handelnde Subjekte – soweit ihnen dies eben möglich ist.

Dass das heute gängige Bild einer sittsamen Frau aggressiv und gegen massiven Protest herbeigeführt wurde und immer noch wird, daran erinnerte in diesem Jahr unter anderem auch Farahnaz Sharifi. In „My stolen Planet“ verwebt sie die eigene Biografie mit gefundenen Aufnahmen anonymer Menschen zu einer Geschichte Irans, die zunehmend in Vergessenheit gerät. Die Erkenntnis, wie politisch das Private sein kann, belegen beide Filme mit voller Wucht.

A Different Man (Aaron Schimberg)

Verstohlen und unsicher schleicht Edward (Sebastian Stan) durch die Gänge seines heruntergekommenen New Yorker Apartment-Komplexes. Wie ein Schatten seiner Selbst schlägt sich der an Neurofibromatose leidende Mann durch seinen Alltag, bis eines Tages ein Doktor Heilung in Aussicht stellt: eine experimentelle Behandlung soll der Erbkrankheit den Garaus machen. Die Behandlung glückt und Edward hat alsbald ein neues Gesicht, legt seinen alten Namen ab und beginnt ein neues Leben. Allein, die psychische Katharsis bleibt dem Protagonisten verwehrt. Die langersehnte Zuneigung von Frauen und der berufliche Erfolg, der sich kurze Zeit später einstellt, täuschen nicht darüber hinweg, dass der Geist sich einfach nicht einfinden mag in den Körper, der doch eigentlich alles bereithält, was er sich immer ersehnt hat.

Regisseur Aaron Schimberg inszeniert die unerbittliche Suche nach der eigenen Identität als gekonnten Ritt durch die verschiedensten Genres – vom Cronenberg‘schen Body-Horror über neurotische New York City-Komödie bis Psycho-Thriller. Am Ende wird Edward zurück auf sich selbst geworfen. Nicht mit einfachen Antworten, sondern nurmehr komplexeren Fragen über die nahezu undurchdringlichen Facetten des eigenen Ichs.

Cuckoo (Tilman Singer)

Das gibt es nicht so oft: Einer der amüsantesten Filme kam in diesem Jahr aus Deutschland. Und er spielte auch dort – vor malerischer Alpenkulisse mit finsterem Wald entfaltet Tilman Singers „Cuckoo“ seinen „german Grusel“. In dieser neuzeitlichen Hommage an das B-Movie wird die junge Amerikanerin Gretchen (Hunter Schafer im, wie sie im Gespräch erzählte, „unwiderstehlichen Skaterboy-Look“) vom Grauen im deutschen Ferienort verfolgt. Eine Coming-of-Age-Geschichte, ein Film über lesbische Liebe, Angst, Trauer, Familie, Krankheit, Wahn und Referenzen an viele Jahrzehnte Filmgeschichte. Am Ende bleibt nur die Frage, ob wieder mal die bürgerliche (Patchwork-) Kleinfamilie oder doch die Reproduktionsmedizin der eigentliche Horror sind. Und wann wurde eigentlich zuletzt das Anspielen einer Blockflöte zum derart unheilvollen Omen?

Geplanter Kinostart: 12. Juli 2024

Yeohaengjaui pilyo. A Traveler’s Needs (Hong Sang-soo)

Apropos Blockflöte: Mit Hong Sang-soos „A Traveler’s Needs“ waren es dann schon mindestens zwei Filme, in denen das unscheinbare Instrument einen besonderen Nebenauftritt hat. Ansonsten zeigte der koreanische Regisseur, der seine Low-Budget-Eigenproduktionen mit schöner Regelmäßigkeit etwa jährlich zur Berlinale herausbringt, dass es abermals nicht viel für einen hervorragenden Film braucht: Eine Handvoll Darsteller*innen, ein gutes Drehbuch, das keine übergeordnete Botschaft verfolgt, sondern ganz der filmeigenen Entwicklung traut, eine simple Standkamera (einmal erlaubt sich der Filmemacher, der auch die Kamera übernimmt, einen gewitzten Zoom).

Zwischen Privatwohnungen und Parks folgen wir Iris (Isabelle Huppert), die sich in Korea als Französischlehrerin durchzuschlagen versucht und deren eigensinnige Lehrmethodik dabei vortrefflich mit den kulturellen Gepflogenheiten ihrer Schülerinnen und Schüler kollidiert.

Hors du temps. Suspended Time (Olivier Assayas)

Kurz vor der Berlinale 2020 hatte das neuartige Coronavirus gerade erst seinen Namen bekommen, Begrifflichkeiten wie Social Distancing oder Contact Tracing waren noch gar nicht im alltäglichen Wortschatz angekommen. Nur wenige Wochen später versetzte der erste Lockdown Deutschland in eine andere Realität, und COVID-19 beherrschte auf lange Zeit den Diskurs. Vier Jahre und ein gefühltes halbes Leben später präsentiert nun Olivier Assayas mit „Hors du temps“ einen waschechten Corona-Film auf der Berlinale.

Vincent Macaigne spielt hier, wie schon in Assayas formidabler Serie „Irma Vep“, das Alter Ego des Regisseurs, der mit seinem Bruder samt Partnerinnen den Lockdown im ländlich gelegenen Elternhaus verbringen wird. Angst vor Ansteckung, Langeweile, ausgedehnte Spaziergänge und geschwisterliche Streitereien bestimmen die alltägliche Tristesse des aufgezwungenen Rückzugs, der auch eine neue Auseinandersetzung mit alten Kindheitserinnerungen auslöst. Doch wie in dieser Zeit künstlerisch überleben? Aus privilegierter Perspektive führt „Hors du temps“ die gleichsam neurotische wie auch dröge Zeit jener Tage vor Augen, der kein tieferer Sinn abzuringen ist und die auch keinen Neustart mit sich bringt.

Through the Graves the Wind is Blowing (Travis Wilkerson)

Der Filmemacher stellt sich gleich am Anfang mit Namen, Alter und Gewicht vor. Seit er ins kroatische Split gezogen ist, wollte er eigentlich einen Film über den Zerfall Jugoslawiens machen. Mittlerweile, so Travis Wilkerson, sei er aber mit seiner Familie nach China gezogen – und herausgekommen sei nun eben dieser Film. Benannt ist der nach einer Zeile aus dem antifaschistischen Lied „The Partisan“, das Leonard Cohen weltbekannt gemacht hatte. Und so erzählt Wilkerson aus dem Off die Geschichte des ersten unabhängigen Kroatiens, ein Vasallenstaat von Nazi-Deutschland, dessen faschistische Ustascha-Anhänger*innen in eigenen Konzentrationslagern unzählige Serb*innen, Juden und Jüdinnen sowie Roma ermordete.

Eindringlich schildert Wilkerson das Fortwirken jenes Gedankengutes – bei einem 30-minütigen Spaziergangs in Split zählt er über 200 Hakenkreuze und Ustascha-Symbole – in der heutigen Zeit. Mit einer weiteren, fiktionalen Handlungsebene über einen Detektiv, der Morde an ausländischen Tourist*innen ermittelt, rekurriert der Regisseur derweil auf Filme der jugoslawischen Black Wave-Bewegung, die Ende der 1960er-Jahre mit lakonischem Humor auf gesellschaftliche Schieflagen aufmerksam machten.

Dahomey (Mati Diop)

Im November 2021 verschiffte Frankreich 26 royale Kunstobjekte des ehemaligen Königreichs Dahomey ins heutige Benin. Dorthin, wo die wertvollen Artefakte neben Hunderten anderen 1892 durch französische Kolonialtruppen geraubt und von wo aus sie außer Landes gebracht wurden. Allerdings ist dieser Ort, an den die Raubkunst nun restituiert wird, nicht exakt derselbe, denn das Land Benin gab es seinerzeit noch nicht.

Die Filmemacherin Mati Diop begleitet den Ab- und Aufbau der Kunstgüter, zeigt Formalitäten und Transport des Unterfangens und lässt auch zweifelnden Stimmen Raum. Am interessantesten aber sind die lebhaften Diskussionen, die sich zwischen Studierenden der Universität von Abomey-Calavi entwickeln: Sind die 26 Statuen nun Grund zur Freude oder nur ein anmaßendes Almosen der ehemaligen Kolonialmacht? Aufrichtiger Beginn einer Wiedergutmachung oder Symbolpolitik? Und wem nutzt die überhaupt? Der Bevölkerung, einem politischen Lager, einer bestimmten Volksgruppe? Was macht es mit einer Gesellschaft, wenn ein Teil der Vergangenheit zurückgeholt wird? Viele erfahren zum ersten Mal von dem Kunstraub, der in der Schule nicht vorkommt. Es sind vergleichsweise leise Stimmen der Menschen vor Ort, die im großen Restitutionsdebatten-Diskurs sonst keine Rolle spielen. Man hätte ihnen gern noch länger zugehört.

Seven Veils (Atom Egoyan)

1996 inszenierte Atom Egoyan seine erste Oper für die Canadian Opera Company. „Salome“ von Richard Strauss hatte den kanadischen Regisseur schon längere Zeit fasziniert. Die Oper basiert auf dem gleichnamigen Ein-Akter von Oscar Wilde, eines der wichtigsten Stücke der anglo-französischen Décadence. Sowohl Theaterstück als auch Oper lösten seinerzeit Skandale aus, sei es aufgrund der Darstellung weiblicher sexueller Begierde oder der modernen, teils stark dissonanten Musik Strauss‘. Egoyan reinszenierte das Werk seit 1996 leicht verändert immer wieder, zuletzt 2023 in Toronto. Damit nicht genug: Zeitgleich zu Proben und Aufführung drehte er den Spielfilm „Seven Veils“, der seinerseits während einer solchen Opernproduktion spielt.

Amanda Seyfried mimt die junge Theaterregisseurin Jeanine, die, in Andenken ihres kürzlich verstorbenen Mentors, dessen erfolgreiche Inszenierung der „Salome“ noch einmal auf die Bühne bringen soll. Schicht um Schicht legt der thematisch überbordende Film die traumatischen Erfahrungen seiner Protagonist*innen frei, setzt Kunstschaffen einerseits als Obsession, andererseits als einzige Möglichkeit einer Form von Therapie ins Bild. Gleichzeitig rückt das Treiben am Theater selbst in den Fokus, dessen Alltag von Machtmissbrauch und Intrigantentum geprägt ist. Geschickt verknüpft Egoyan dabei die Themen der Oper mit denen seines Spielfilms, der trotz seiner unzähligen Sujets formal nie ins Schlingern gerät.

Il cassetto segreto. The Secret Drawer (Costanza Quatriglio)

Die Kamera bewegt sich staunend durch ein Haus. Die Räume sind bis zur Decke mit Regalen gefüllt. Diese wiederum bewahren Unmengen von Büchern, Ordnern, Texten, Fotos, offenbar ganze Welten in sich auf. Genauer gesagt: eine Welt, nämlich die des sizilianischen Journalisten Giuseppe Quatriglio. Seine Tochter Constanza überließ nach dessen Tod 2017 das gesammelte Werk der örtlichen Zentralbibliothek und filmt in „Il cassetto segreto“ sorgsam, wie es von den Archivar*innen in seine Einzelteile zerlegt wird, derweil sie selbst in das ereignisreiche Leben ihres Vaters eintaucht.

Anhand von Texten, Fotos, Archiv- und eigenen Filmaufnahmen spürt sie dem Journalisten nach, der 1944 mit 22 Jahren seinen ersten Presseausweis bekam und fortan bis zum Ende seines Lebens jeden Tag schrieb. Immer wieder droht Quatriglio der eigene Film in der immensen Vielfalt des väterlichen Archivs verloren zu gehen, die mustergültig das gesamte, sogenannte „kurze 20. Jahrhundert“ in sich trägt. Am Ende findet sie unerwartet, wonach sie ursprünglich gar nicht gesucht hatte: einen eigenen, ganz persönlichen Zugang und eine neu entdeckte Nähe zu ihrem Vater.

Zugabe

Wie Bildende Künstlerinnen auf Film als Medium zugreifen, belegten in diesem Jahr zahlreiche Kunstfilme der Österreicherin Maria Lassnig – ihr selbst wiederum widmete Anja Salomonowitz das hybride Biopic „Mit einem Tiger schlafen“.

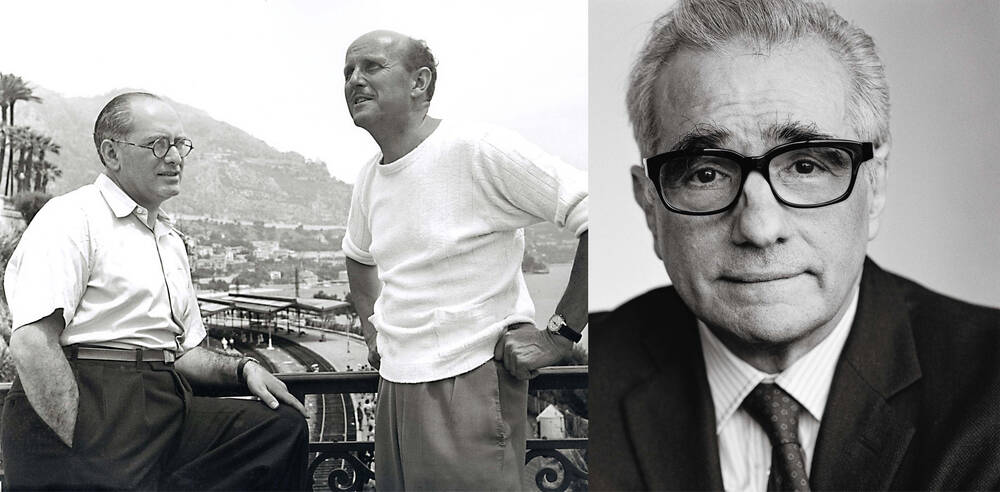

Gegen die Verengung und Verkürzung, die das bewegte Bild und seine Macher*innen komplexen Sachverhalten aufzwängen können, stemmte sich Dimitris Athiridis: Sein Dokumentarfilm „exergue - on documenta 14” arbeitete in nicht weniger als 14 Stunden die Vorgänge und auch Verwerfungen um jene Weltkunstschau auf, die 2017 erstmalig in Kassel und Athen parallel stattfand. Der filmische Essay „Architecton“ von Victor Kossakovsky widmete sich Perspektiven des menschlichen Bauens, das sich immerhin für einen Großteil des Emissionen- und Ressourcenverbrauchs verantwortlich zeigt. Martin Scorsese, der für sein Lebenswerk den goldenen Ehrenbären erhielt, führt in David Hintons „Made in England: The films of Powell and Pressburger” durch die filmische Hinterlassenschaft des fast vergessenen Regie-Duos. Durch die 1940er und 50er-Jahre hindurch kreierten beide zahlreiche Werke, die durch bahnbrechendes Set-Design und vielschichtige Erzählungen beeindruckten.

In unzähligen Ausschnitten aus den thematisch breit gefächerten Filmen sieht man dann auch etwas, was man nicht nur auf der Berlinale immer wieder vermisst: die Lust, durch Bilder eine ganz eigene Welt zu erschaffen, wie es bisweilen nur dem Kino gelingt. Einer der seltsamsten und deshalb vielleicht bemerkenswertesten Spielfilme wäre in diesem Sinne vielleicht noch „Sasquatch Sunset“ von Nathan und David Zellner. Die Vorführung ließ viele einigermaßen ratlos zurück – und kann an dieser Stelle kaum näher ausgeführt werden, ohne zu spoilern. Man muss ihn wohl selbst gesehen haben.

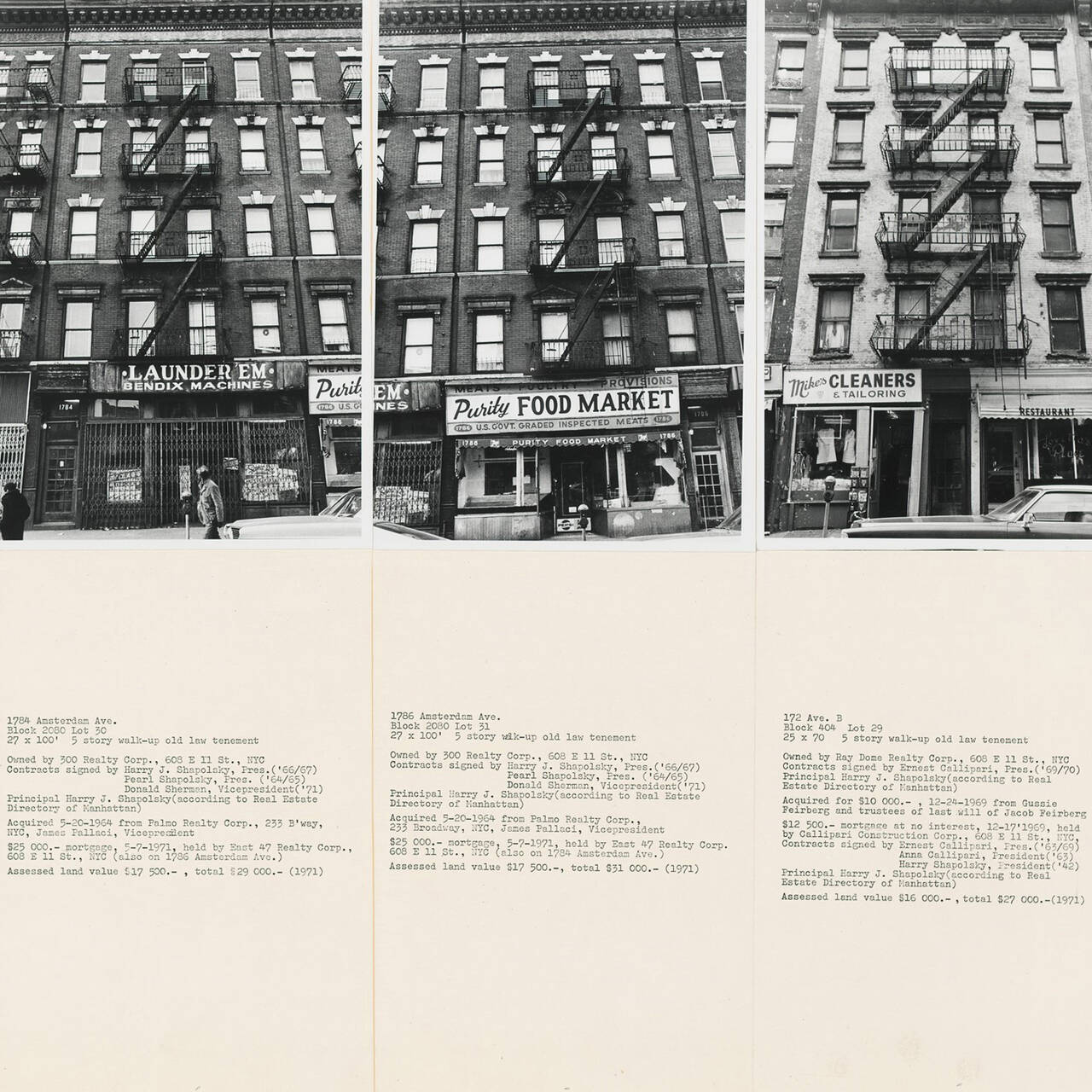

Hans Haacke in New York

Hans Haacke lebt und arbeitet seit 1965 in New York City. Grund genug, seine Beziehung zum „Big Apple” einmal genauer zu beleuchten: Angefangen bei...

Feedback Feminism. Body Reclaimed

Welche gesellschaftlichen Normen bestimmen unser Verständnis von Schönheit? Und wie können wir diese hinterfragen und neu verhandeln? Antworten finden...

ABOUT TIME. Mit Marie-Theres Deutsch

Marie-Theres Deutsch wurde 1955 in Trier geboren. Eine Familie mit fünf Frauen und einem Vater, der Architekt war. Mit sechs Jahren wusste sie: „Ich...

These boots are made for walking

Schuhe erzählen eine Geschichte, geben Geheimnisse preis über die Persönlichkeit derjenigen, die sie tragen, über ihren gesellschaftlichen Status und...

Hamlet Lavastida und die Sprache der Propaganda

Kann Kunst Revolution? In der Villa 102 schlägt Hamlet Lavastida den Bilderstrom der staatlichen Propaganda in Kuba mit seinen eigenen Waffen und legt...

Durch einen Kubus Natur neu sehen

Bereits in seinem Frühwerk setzte sich HANS HAACKE mit dem Verhältnis von Kunst und Natur sowie dem gesellschaftlichen Interesse an Wechselbeziehungen...

Was für ein Fest!

Sind Künstler*innen besonders kreativ, wenn es ums Kochen geht? Ein Blick in die Küchen der Kunstwelt. Diesmal geht es um Festessen der etwas anderen...

Den Schleier lüften

Im kommenden DOUBLE FEATURE ruft Saodat Ismailova das Schicksal usbekischer Frauen in Erinnerung, die durch ihre Entschleierung zu Opfern von...

Der Film zur Ausstellung: Hans Haacke. Retrospektive

Legende der Institutionskritik, Demokrat, Artist’s Artist: Der Ausstellungsfilm zur großen Retrospektive in der SCHIRN gibt einen Überblick über Hans...

„Mein Ziel ist es, Leute zum Tanzen zu bringen“

Nikita Kudakov alias Coodiny schreibt nicht nur Rapsongs, sondern auch eine Doktorarbeit über Rap-Konzerte. Wir haben den vielseitigen...