Welche Bedürfnisse werden im urbanen Raum privilegiert oder ignoriert? Fragen wie diese stehen in feministischen Architektur- und Designdiskursen an erster Stelle – auch in Maruša Sagadins Werk haben sie eine starke Präsenz.

In der Rotunde der SCHIRN haben sich derzeit diverse Objekte versammelt, die aus dem Fundus von Architekt*innen und Stadtplaner*innen stammen könnten. Die farbenfrohen Bänke, Säulen und Wandelemente der slowenischen Künstlerin Maruša Sagadin laden Passant*innen und Kunsthallen-Besucher*innen dazu ein, sich mit ihrer gebauten Umgebung auseinanderzusetzen. Während die Sitzmöbel die Frage stellen, wer sich wo in der Innenstadt setzen kann, thematisiert der Paravent die Rolle von Rückzugsorten im öffentlichen Raum. Die Säule mit dem hochhängenden Netz aus Ketten regt zum Nachdenken über die Gestaltung von Plätzen für Ballspiele an, lässt sich aber auch als Kommentar auf Prioritäten von Stadtplaner*innen verstehen. Mit ihrer hängenden ‚Krone‘ fordert die Skulptur uns auf, über Bedürfnisse zu reflektieren, die im urbanen Raum privilegiert oder ignoriert werden – und sie lädt Besuchende ein, mit ihren Körpern selbst Stellung zu beziehen.

Wer bestimmt, wie Räume gestaltet werden?

Die Frage, für wen und von wem Räume konzipiert und gestaltet werden, spielt in feministischen Ansätzen aus der Architektur und Stadtplanung eine wichtige Rolle. Das 1981 in London gegründete Architektur- und Design-Kollektiv Matrix stellt in der Publikation „Making Space. Women and the Man-made Environment“ (1984) fest, dass Architektur nicht nur primär von Männern gebaut wird, sondern auch vornehmlich patriarchale Lebens- und Arbeitsgewohnheiten widerspiegelt. Die nicht hierarchisch organisierte Gruppe setzte diesem Modell Bauprojekte entgegen, in denen die Bedürfnisse von Frauen und marginalisierten Gruppen in den Vordergrund gerückt werden. Musste das „Dalston Children’s Centre“ (1984-85) den Anforderungen von Kindern genügen, so waren bei der Gestaltung der „Pluto Lesbian and Gay Housing Cooperative“ (1987-88) und dem „Jagonari Asian Women’s Centre“ (1984-87) die Vorstellungen der queeren Wohnungsbaugenossenschaft sowie der Frauen aus der asiatischen Community in London zentral, die das Bildungszentrum initiierten. Nicht nur für, sondern zusammen mit den künftigen Nutzer*innen sollten Gebäude geplant und realisiert werden, so lautete die Devise.

Matrix Feminist Design Co-Operative: Making Space: Women and the Man Made Environment, 1984, Image via somethingcurated.com

Für die studierte Architektin Sagadin ist Matrix ein wichtiges Vorbild. Analog zu dem Londoner Kollektiv hinterfragt sie die Dominanz des weißen heterosexuellen Mannes, der in der Architektur und Stadtplanung seit Jahrhunderten als Maßstab und Referenzfigur dient(e). Mit „B-Girls, Go!“ – einer lila-pinken Plattform, die von einer übergroßen Baseballkappe überdacht wird – schuf sie 2018 eine Skulptur, die explizit Mädchen und junge Frauen einlädt, sich draußen zum Quatschen, Essen und Vergnügen niederzulassen. Macht die Arbeit in ihrem Titel das weibliche Pendant zum ‚b-boy‘ aus der Hip-Hop-Bewegung stark, so untergräbt die Säule mit dem silbernen Netz auf der Rotunde vor der SCHIRN eine rein maskuline Lesart von Ballspiel und Straßenkultur. Die feingliedrigen Ketten lassen sich nicht nur als Accessoires von Gang-Mitgliedern verstehen, sondern evozieren mit Schmuck und Einkaufskorb auch Dinge, die häufig Frauen und nicht binären Personen zugeordnet werden. Sagadin spielt hier mit klischeereichen Vorstellungen, um stereotype Beziehungen zwischen Geschlecht, Objekt und Raum aufzubrechen und für ein breiteres Spektrum von Nutzer*innen Platz zu machen.

Dass die Künstlerin gebaute Infrastrukturen mit Blick auf Körper und Geschlecht reflektiert, zeigt sich auch an den Sitzmöbeln, die neben der Säule mit dem Netz aufgestellt sind. Wer sich auf der Bank „Summer“ niederlässt, wird von Sockelelementen gehalten, die an Brüste oder Stöckelschuhe erinnern – Attribute und Körperteile, die zumeist als ‚weiblich‘ oder ‚queer‘ gelesen werden. Sagadin verweist damit auf die Frauengestalten, die in der griechischen Architektur als Säulen die Last von Tempeln und Giebeln stemmen, sogenannte Karyatiden. Zugleich stellt sie die Frage, wer die ‚tragende‘ Rolle in der Gestaltung unserer Städte einnimmt.

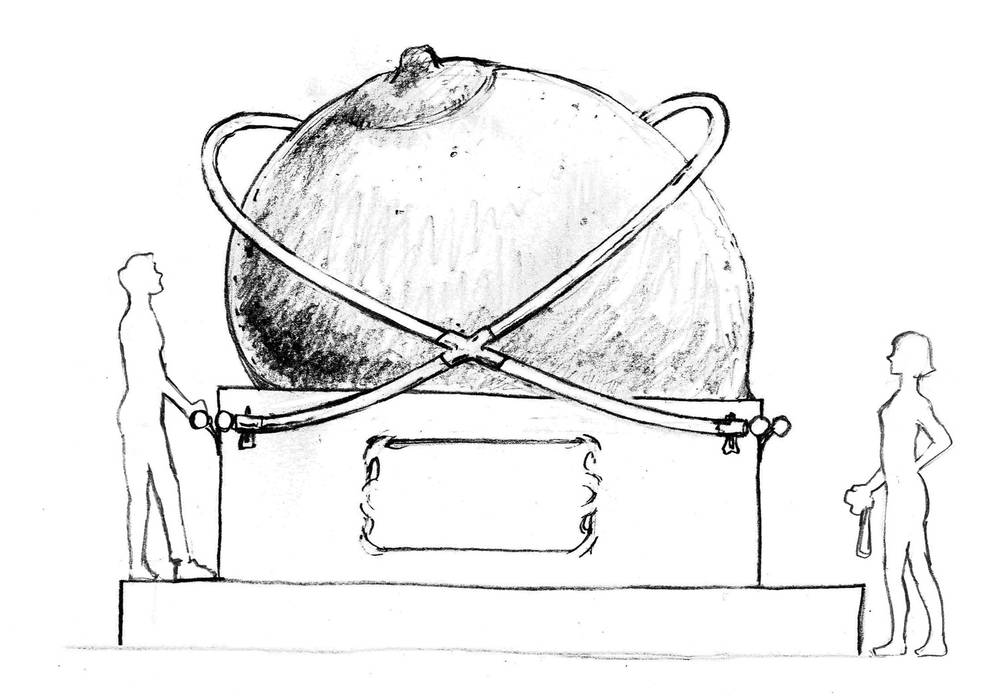

Wie die Künstlerin Lena Henke, die 2017 für die New Yorker Highline eine monumentale Brustskulptur aus Sand entwarf, provoziert sie ein Nachdenken über den Platz, der dem Ernähren, der Fürsorge und Reproduktionsarbeit in der Öffentlichkeit eingeräumt wird. Betont Henkes bis dato unrealisierte Arbeit aufgrund ihres Materials die Notwendigkeit zur Pflege, so deutet Sagadin durch die Funktion ihrer Skulptur an, dass auch Sorge-Tragende entlastet werden müssen. Die Bank bietet die Möglichkeit zum Sitzen und Schlafen, zum Stillen und Kinder beaufsichtigen. Die lange dem Privatraum – der mutmaßlichen Sphäre der ‚Hausfrau‘ – zugeordneten Aktivitäten werden somit in den urbanen Raum verlagert und als Kriterium für den Städtebau formuliert. Dass es hier ebenso um Anerkennung wie kollektive Verantwortung geht, deutet die Dreieckskonstellation an, in der die Bänke aufgestellt sind. Nicht allein, sondern zusammen ist Sorge zu tragen – und, wie die Loslösung der Brust von Rest des Körpers besagt, von allen Geschlechtern.

Lena Henke, ascent of a woman, draft for high line plinth, NY, copyright the artist 2017

Feministische Stadtplanung

Mit dem Entwurf eines Raumes, der Dialog und Gemeinschaftlichkeit begünstigt, nähert sich Sagadin den Vorstellungen von einer nicht-sexistischen Stadt an, die von der amerikanischen Architektin und Stadthistorikerin Dolores Hayden sowie der kanadischen Geografin Leslie Kern formuliert wurden. Schlug Hayden 1981 vor, Wohnsiedlungen so umzugestalten, dass Sorge-Arbeit kollektiviert werden kann, so fordert Kern, urbane Räume und Verkehr jenseits der weißen heterosexuellen Kleinfamilie zu denken, soziale und psychische Hindernisse abzubauen und Sorge-Arbeit besser zu verteilen. Aus ihrer Perspektive bedeutet feministische Stadtplanung auch, Infrastrukturen für ein breites Spektrum von Beziehungen zu schaffen. Freundschaften, so erklärt sie am Beispiel ihrer Erfahrungen als weiße junge Frau in Toronto, erlauben es, als unsicher empfundene Räume im urbanen Feld zu navigieren und für sich zu reklamieren.

Das Thema Sicherheit ist auch in Sagadins Arbeit präsent. Ist der entblößten Brust wie einem nicht genderkonform genutzten Accessoire das Risiko zur Verletzung eingeschrieben, so verweist die von einer Birne garnierte Säule auf eine mögliche Schutzmaßnahme. Als Glühbirne gelesen, steht sie für eine (Straßen-)Laterne – und damit ein Mittel, das häufig genutzt wird, um Städte von dunklen Ecken und anderen mutmaßlichen ‚Angsträumen‘ zu befreien. Dass Licht auch Kontrolle bedeutet und marginalisierte Personen womöglich der Gewalt aussetzt, wird dabei nicht immer mitgedacht.

Dolores Hayden, Image via architecture.yale.edu

Leslie Kern, Image via megaphonemagazine.com

„Luv Birds in toten Winkeln“, wie Sagadins gesamtes Ensemble heißt, stellt die Gleichsetzung von Sichtbarkeit und Sicherheit infrage. Die Paravents neben den Bänken und Säulen schirmen Turteltauben vor neugierigen Blicken ab und zeigen somit, inwiefern der im Alltag und Straßenverkehr als ‚gefährlich‘ markierte, nicht überschaubare Raum Schutz bieten kann. Da die Rückzugsorte seitlich einsehbar sind, bleibt die Spannung zwischen Schutz- und Gefahrenraum aber erhalten.

Im Unterschied zu den Stadtmöbeln und Gebäuden, die als ‚defensive Architektur‘ eine nicht vorgesehene Nutzung im Namen der ‚Kriminalitätsprävention‘ verhindern sollen, laden Sagadins Arbeiten zu einem kreativen Umgang mit der gebauten Umgebung ein. Ihre Bänke sind nicht in einzelne Sitze aufgeteilt, um Wohnungslose am Schlafen zu hindern, sondern bieten sich diversen Individuen und Gruppen zur Ausübung einer großen Bandbreite von Aktivitäten an: Sitzen, Futtern, Reden, Rauchen oder Verführen, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Künstlerin fördert den Prozess der Aneignung des von ihr geschaffenen Raums, indem sie befreundete Performer*innen darin auftreten lässt. Es ist der Wille zum Experiment, der sich hier manifestiert – und die Bereitschaft, sich auf die Nutzer*innen und ihre Bedürfnisse einzulassen.

Die feministische Stadt, so schreibt Kern, entsteht nicht auf dem Reißbrett, sie folgt keinem ‚Master‘-Plan. Sie basiert auf Möglichkeitsräumen, die wahrgenommen, beansprucht und getestet werden müssen. Sagadins Arbeit zeigt uns derartige Räume – und sie fordert uns auf, dafür Sorge zu tragen, dass auch die Interessen derer berücksichtigt werden, die nicht im Licht der Öffentlichkeit stehen können oder wollen.

MARUŠA SAGADIN. LUV BIRDS IN TOTEN WINKELN

21. SEPTEMBER 2023 – 14. JANUAR 2024