Im Jahr 1900 ist Emil Orlik auf der Suche nach dem echten Japan. Auf seiner Reise lernt er eine alte japanische Drucktechnik und bringt sie mit nach Wien. Das was er suchte, fand er dort aber nicht.

Reisende sind meistens auf der Suche nach dem Authentischen. Das ist heute so, und es war vor über einem Jahrhundert schon so. Damals reiste der Grafiker und Maler Emil Orlik von Wien nach Japan und war enttäuscht. Als er im Frühjahr 1900 in Yokohama an Land ging, fand er die Stadt vom “scheußlichen modernen Firnis überzogen” – wie er in einem Brief an seinen Freund Max Lehrs schrieb. Einen Monat später zog er in Tokio in ein Hotel, das ebensogut in der Toskana hätte stehen können, wären da nicht die blühenden Kirschbäume im Garten gewesen. Das Hotel Metropole stand im Stadtteil Tsukiji, der direkt neben der Bucht von Tokio liegt. Dort ist heute der größte Fischmarkt der Welt. Damals war Tsukiji ein Viertel ganz nach dem Geschmack europäischer Geschäftsreisender: breite Boulevards und Hotels, die aussahen wie französische Schlösser oder italienische Villen. Das war aber nicht Orliks Ziel.

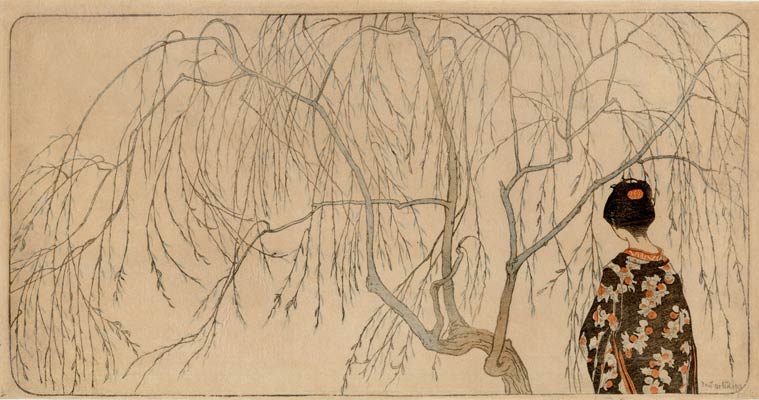

Emil Orlik, Japanisches Mädchen unterm Weidenbaum, 1901, Image via orlikprints.com

Japan war in Europa schon lange ein Sehnsuchtsort. Oder zumindest der Ort, von dem modische Produkte importiert wurden. Zuerst Porzellan und Textilien. In den europäischen Salons machte während der Ostasienmode im 18. Jahrhundert niemand einen Unterschied, ob das Porzellan nun aus Japan oder China stammte. Bald gab es überall Objekte à la chinoise, hergestellt in Europa.

Bilder der vergänglichen Welt

Das änderte sich im 19. Jahrhundert. Japanische Druckgrafik wurde erstmals gesammelt und gehandelt. Die Avantgarde war auf der Suche nach neuen Formen, abseits der akademischen Ölmalerei, die zu dieser Zeit die Ausstellungen beherrschte. Maler und Grafiker glaubten nicht mehr an die alten europäischen Bildtraditionen. In diese Stimmung passte es bestens, dass sich die Wiener Secessionisten für die Kunst außerhalb Europas interessierten, genauer: für ostasiatische Kunst. Bei der britischen Arts and Crafts-Bewegung hatten sie sich die Idee einer umfassenden Lebensreform abgeschaut: Einheit von Kunst und Handwerk, Ästhetisierung aller Lebensbereiche. Als Vorbild dienten die japanischen Meister.

Emil Orlik, Zwei Japaner - Rikscha-Zieher, 1900, Image via orlikprints.com

Wenn Europäer an Japanische Kunst dachten, verbanden sie damit zu jener Zeit vor allem den Ukiyoe-Holzschnitt. Ukiyoe, das heißt “Bilder der vergänglichen Welt”, und der bekannteste Meister dieser Gattung ist Katsushika Hokusai. Auf die Europäer wirkten diese Arbeiten sehr modern, die farbige Holzschnitttechnik gab es in Japan allerdings schon seit dem 18. Jahrhundert. Die Technik selbst erfordert nur wenige Werkzeuge, aber viel Übung. In Japan gab es, anders als in Europa, nicht nur einen Künstler, der Vorlage und Druck ausführte, sondern drei. Ein Maler — zum Beispiel Hokusai — kümmerte sich um die Vorlage, ein Holzschneider übertrug diese Zeichnung in den Holzstock, am Ende färbte ein Drucker die Platten ein. Orlik war fasziniert von dieser Aufteilung und bildete sie in drei Grafiken ab. Für die Zeitgenossen war die Ähnlichkeit der flächigen, ornamentalen Ukiyoe-Holzschnitte und der Wiener Druckgrafik offensichtlich. Die Ukiyoe-Künstler kümmerten sich nicht um Perspektive oder korrekte Naturdarstellung. Stattdessen gehe es ihnen um die Schönheit der Linie und die Klarheit der Komposition, schrieb Adolf Fischer, Sammler ostasiatischer Kunst, im Katalog der VI. Secessionsausstellung. Die Wiener Künstler und die japanischen Meister trafen sich, zumindest auf dem Papier.

Emil Orlik, Der Maler, der Holzschneider und der Drucker, Image via bertha-lum.org

In Japan angekommen, schickte Orlik Postkarten und Briefe, die meisten an seinen Freund Max Lehr. Dem Grafikkenner und Kunsthistoriker ließ er kleine Zeichnungen und Probedrucke zukommen. Aus der Korrespondenz erfährt man, dass Orlik fort wollte aus Tokio. Er studierte Japanisch, ließ die Hauptstadt hinter sich, wanderte ins Landesinnere. Je weiter er sich entfernte, desto mehr glaubte er sich von den europäischen Vorurteilen zu lösen. Schon im Frühjahr hatte er einen Ausflug in die alte Tempelstadt Nikko unternommen, nördlich der Hauptstadt. Dorthin zog es ihn auch später, als er der Sommerhitze in Tokio entkommen wollte. Orlik lernte hier die Ukiyoe-Kunst. Mit Erfolg konnte er seinem Freund Lehrs die ersten Drucke schicken.

Das echte Japan

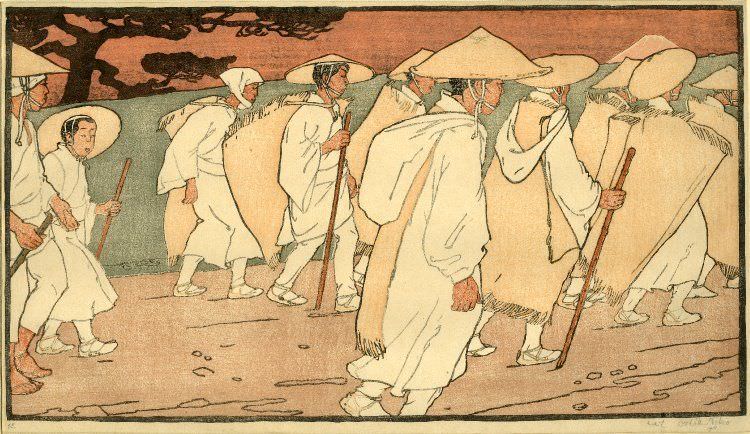

Er sei überzeugt, nun das spezifisch Japanische der Kunstwerke verstehen zu können, schrieb er Mitte September aus Nikko. Fünf Wochen war der Wiener allein und zu Fuß in Japan unterwegs. In Gegenden, wo, wie er behauptete, seit acht Jahren kein Europäer gewesen sei. Ein Gärtner der alten Tempelgärten posierte für Orlik. Zehnfach multipliziert wurde die Figur des Gärtners zum Modell seines Holzschnitts “Japanische Pilger auf dem Weg zum Fujiyama”. Das Thema hat Hokusai ein Jahrhundert zuvor schon in seiner Serie über den Berg Fuji bearbeitet, aber Orlik änderte die Komposition und druckte seine eigene Version. Der Reisende mietete sich in Kyoto ein Hotelzimmer und im Winter stapelten sich dort die Druckplatten.

Emil Orlik, Japanische Pilger auf dem Weg nach Fujiyama, 1901, Image via artinwords.de

Katsushika Hokusai, Mount Fuji Viewed during a Fine Wind on a Clear Morning (Gaifû kaisei), from the series Thirty-Six Views of Mount Fuji (Fugaku sanjûrokkei), ca. 1930, Image via ids.lib.harvard.edu

In Japan war der Wiener übrigens selbst ein Exot. Kunstzeitschriften berichteten über ihn und seine Reiseskizzen. Nachdem sein Freund Adolf Fischer ihn einem Künstlerverein in Tokio vorgestellt hatte, konnte er dort sogar an einer Ausstellung teilnehmen. Ende Februar 1901 brach Olik wieder Richtung Wien auf. Er war einer der wenigen europäischen Künstler, die zu jener Zeit eine Reise nach Japan unternommen haben. Der Kritiker Ludwig Hevesi befand, Orliks Blätter seien noch interessanter geworden, seit er in einer japanischen Druckerei die letzten Kniffe erlernt habe. Bloß hat Orlik nicht das authentische Japan gefunden. Aber das gibt es wahrscheinlich ohnehin nur in der europäischen Vorstellung.

KURATORINNEN-TALK. CAROL RAMA

SCHIRN-Kuratorin Martina Weinhart spricht mit Christina Mundici, Leiterin des Carol-Rama-Archivs in Turin, Herausgeberin des ersten Catalogue Raisonné...

Die Freiheit aus der Portokasse

Hans Haacke reagierte 1990 unmittelbar auf die Maueröffnung in Berlin und machte Kunst aus einem Wachturm.

DER FILM ZUR AUSSTELLUNG: CAROL RAMA. REBELLIN DER MODERNE

Radikal, erfinderisch, modern: Der Ausstellungsfilm zur großen Überblicksschau in der SCHIRN gibt Aufschluss über CAROL RAMAs Schaffen.

Jetzt in der SCHIRN: Hans Haacke. Retrospektive

Legende der Institutionskritik, Demokrat, Artist’s Artist: die SCHIRN präsentiert das wegweisende und aktuelle Werk von HANS HAACKE.

Carol Ramas Atelier: Eine Keimzelle der Kreativität

CAROL RAMA ging unbeirrt ihren ganz eigenen Weg durch die Kunstwelt. Ihr spektakulär in Szene gesetztes Turiner Atelier wurde einst von der...