Das Musée d'Orsay stellte 2019 anonyme Schwarze Modelle der Kunstgeschichte in den Fokus einer Ausstellung. Dagara Dakin beschreibt, warum es so wichtig es war, ihre Namen zu nennen.

Die Ausstellung „Schwarze Modelle. Von Géricault bis Matisse“ im Musée d’Orsay war das Ergebnis einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten. Ihr Ausgangspunkt bildete eine Dissertation der Forscherin Denise Murell 2013 an der Columbia University. „Anknüpfend an den ersten Part der Ausstellung in der Wallach Art Gallery, setzen das Musée d’Orsay und das Mémorial ACTe (Pointe à Pitre) die kritische Hinterfragung der Moderne fort und betrachten sie durch das Prisma des Schwarzen Modells.“

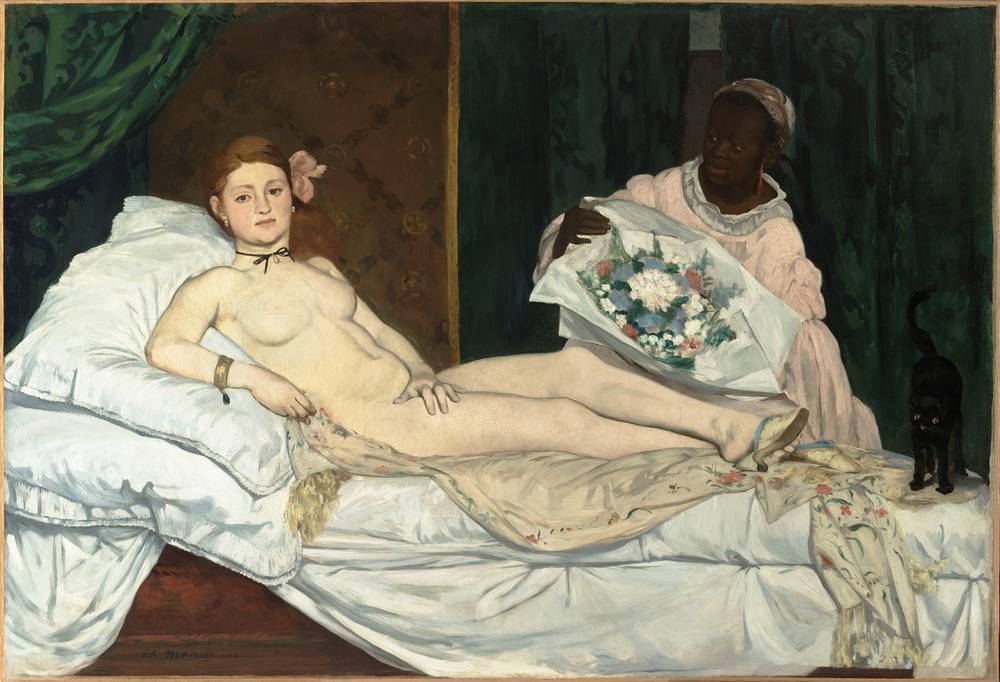

In der französischen Version der Ausstellung aber wurde das Thema in einen neuen zeitlichen Rahmen gestellt, wobei die Pariser Etappe drei Schlüsselepochen festmachte: die Zeit der Abschaffung der Versklavung in den französischen Kolonien (1794–1848), die Zeit der „Neuen Malerei“ (Manet, Bazille, Degas, Cézanne) sowie die Frühzeit der Avantgardebewegungen des 20. Jahrhunderts. Die Realisierung dieses Vorhabens war ein ehrgeiziger Versuch, ein Umdenken bei den Menschen herbeizuführen.

Das auf die Modelle gerichtete Schlaglicht beleuchtete zugleich die Geschichte Schwarzen Lebens im 19. Jahrhundert – eine komplexe Epoche, wie Anne Lafont und David Bindman betonen: „Die Gemälde von Delacroix, Géricault, Manet und Matisse...wurden nicht allein mit Blick auf das Schwarze Modell ausgewählt, sondern auch, weil sie einen ganz besonderen Zeitraum in der Geschichte einfangen, einen Zeitraum, der eine subtile und spezifische Form der Kontextualisierung notwendig macht. Tatsächlich ist das 19. Jahrhundert wohl der schwierigste und am wenigsten verstandene Zeitabschnitt in der Geschichte der Hautfarbe – im Westen und womöglich in Frankreich umso mehr. Einerseits war es die glanzvolle Epoche, in der die Sklaverei in sämtlichen Ländern Europas und Amerikas abgeschafft wurde, andererseits aber auch das Zeitalter, in dem sich die wissenschaftliche Unterstützung des Rassismus verfestigte und florierte, und dies äußerte sich in verschiedenen Formen, die unmittelbare und langfristige Auswirkungen von katastrophalem Ausmaß hatten.“

Angesichts des vielschichtigen historischen Kontextes hätten die Initiator*innen des Projekts gut daran getan, ihren Fokus einzugrenzen. Dass dies aber nicht geschah, hat den Nachteil, dass ihre Absichten für uns nun schwerer erkennbar waren und sich eine gewisse Verwirrung einstellte. Man konnte sich leicht verlieren zwischen den Ateliermodellen, die ausgewählt und manchmal für ihre Arbeit auch entlohnt wurden – wie im Fall des berühmten Joseph –, und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, unter anderem Alexandre Dumas oder auch Josephine Baker. Ganz zu schweigen von der großen Bandbreite des behandelten historischen Zeitraums, der noch weitere wichtige Ereignisse neben den bereits genannten umfasst. Hinzu kam die Fülle der Ausstellungsmedien (Gemälde, Fotos, Plakate, Videos usw.) mit einer Unmenge an Material.

In dieser Verwirrung konnte man fast einen von den Ausstellungsmacher*innen orchestrierten Ansatz vergessen, der starke symbolische Wirkung hat: nämlich „die Identität der Ateliermodelle wiederherzustellen, die lange namenlos blieben, und ... ihre Geschichte und ihre Erfahrung ins Rampenlicht zu rücken“. Hier haben sich die Kurator*innen alle Mühe gegeben, die Modelle zu identifizieren, und auch wenn auch nicht allen ein Name zugeordnet werden konnte, so war doch zu begrüßen, dass die Werke unter Beibehaltung ihrer alten Titel umbenannt wurden.

Der Name eines Sklaven ist das Erste, was ihm gestohlen wird.

Für diese engagierte Haltung, die sich einer Rehabilitierung – manche sagen vielleicht auch „Wiedergutmachung“ – verschrieben hatte, findet Anne Higonnet im Ausstellungskatalog deutliche Worte: „Wo immer möglich, sollten wir für einen anonymen Werktitel einen Namen finden. Manets Gemälde wird künftig nicht mehr ‚Die N*‘ heißen, sondern ‚Porträt von Laure‘. Richten wir also unsere Recherchebemühungen darauf, die Namen festzustellen, und gelingt uns das nicht, so sollten wir auch den Grund dafür angeben. Geben wir unserem Unwissen einen Namen. Lasst uns die Folgen von Geschichte klar und deutlich benennen.“

Aus dieser Überlegung heraus wurden die Begriffe „Schwarz“ und „N*“ ersetzt, entweder durch die ausfindig gemachten Vornamen oder aber durch andere Begriffe, die die dargestellten Individuen nicht essentialisieren. So wurde etwa Marie-Guillemine Benoists berühmtes Ölgemälde, das zuvor den Titel „Porträt einer N*“ trug und mit 1800 datiert ist, umbenannt in „Porträt von Madeleine“. Oft ließen sich zwar nur die Vornamen ermitteln, doch kann man entgegen, dass diese Herangehensweise das Modell humanisiert, wohingegen es durch seine frühere Anonymität auf eine rein funktionale Rolle reduziert wurde. Hier ließe sich noch einwenden, dass ein Vorname nicht den gleichen Wert habe wie ein Nachname. In historischer Betrachtung aber ist das Fehlen von Namen mit Bedeutung aufgeladen, und die Tatsache, dass es möglich war, die Namen der Modelle zu ermitteln, unterstreicht noch die Wirkung dieser Erzählung.

Édouard Manet, Portrait of Laure (Detail), 1863. Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, Turino, Image via contemporaryand.com

In ihrer Laufzeit erhielt die Ausstellung überwiegend positive Kritiken. Einige Stimmen schlugen jedoch einen anderen Ton an und fällten abweichende, ja sogar vernichtende Urteile, wie etwa die politische Kommentatorin Françoise Vergès in ihrem Essay „Corps noirs, vie muette. Quand le modèle noir masque l’histoire de la fabrication du blanc“. Dort schreibt sie: „Anders gesagt, bestand im Jahr 2019 durchaus die Möglichkeit zu einer schärfer pointierten Ausstellung, die rassistische Annahmen der französischen Gesellschaft offener herausgefordert hätte“. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Ausstellung alles andere als perfekt war, und so setzten diese Stimmen einen Kontrapunkt zur allgemeinen Begeisterung und forderten zu größerer Zurückhaltung auf. Dennoch bleibt bis heute die Tatsache bestehen, dass das Projekt eine Diskussion anstieß, den Weg für weitere Ideen und Vorschläge eröffnete. So zumindest unsere Hoffnung.

Ebenfalls hervorzuheben ist der wichtige Umstand, dass die Thematik im Musée d’Orsay behandelt wurde – ein Museum und eine Einrichtung, deren Forschungsschwerpunkt weder in den Bereich der Ethnologie noch der Anthropologie fällt, sondern in der Kunstgeschichte angesiedelt ist. Die Ausstellung widmete sich sowohl einer sozialen Fragestellung als auch der künstlerischen Auseinandersetzung mit ihr. Und das tat sie, ohne eine Debatte über die Geschichte und Gegenwart Schwarzer Gemeinschaften in Frankreich anzustoßen. Dieses Thema wird ansonsten nur von anthropologischen Museen aufgegriffen, und dies wiederum führt zu dem Trugschluss, dass solche Fragen nicht die Gesellschaft im Allgemeinen betreffen.

Wie die Kurator*innen besonders herausstellten, wurde „‚Schwarze Modelle. Von Géricault bis Matisse‘ nun endlich den anderen Akteur*innen in dem von uns betrachteten historischen Dialog gerecht: den Frauen und Männern, überwiegend aus Afrika oder Westindien, denen bestimmte Künstler*innen ein Gesicht, ein Innenleben, einen Eindruck von Vitalität und Individualität gegeben haben. Darin stellt sich eine – mehr oder weniger – vollständige Abkehr von den Codes einer vorgefassten oder negativ verstandenen Negritude dar.“

Wiederveröffentlichung

CONTEMPORARY AND (C&)

– Dieser Text von Dagara Dakin wurde zuerst bei Contemporary And (C&) veröffentlicht. Dort könnt ihr den Beitrag weiterlesen –