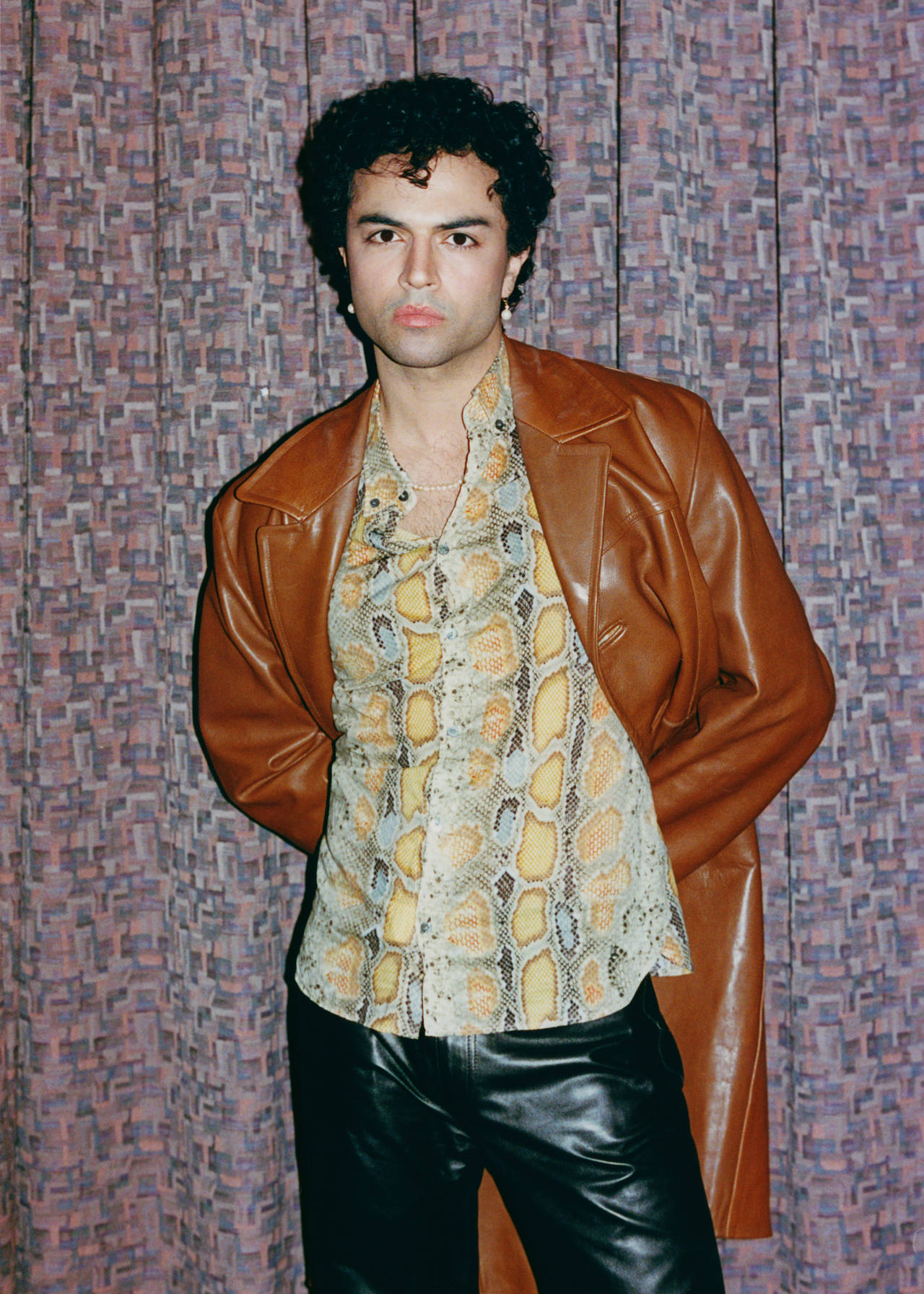

Multilingual, genreübergreifend, non-binär und bald auf der SCHIRN SUMMER PARTY: Perra Inmunda entzieht sich bewusst vorgefertigten Schubladen. Ein Gespräch über Musik, Selbstverständnis und Gender Fluidity.

Wenn ich mir deinen Lebenslauf und deine musikalische Entwicklung anschaue, erinnert mich das alles an eine immerwährende Reise. Inwieweit haben dich die Ortswechsel während deiner Kindheit beeinflusst?

Ich glaube, es ist fast unmöglich, solch einen Lebenslauf zu haben und sich nicht davon beeinflussen zu lassen. Ich bin ein Resultat dieser Reise, da passt das Wort Reise ganz gut. Für mich war das alles eher aufregend. In Kolumbien hört man Musik aus Kolumbien, Salsa oder Cumbia, und mit diesen Sounds bin ich groß geworden. Natürlich haben wir auch nicht-kolumbianische Musik gehört, Cat Stevens, Bob Marley oder Patti Smith. In Amerika habe ich dann viel Hip-Hop gehört. In Berlin fing ich mit 15, 16 Jahren an, die Clubs zu erkunden und elektronische Musik zu entdecken. Dieses collageartige Growing-up hat mich beeinflusst, deswegen mache ich Musik in so vielen musikalischen Genres und auch in drei Sprachen, weil das einfach so aus mir rauskommt. Wenn ich an Texten oder Melodien arbeite, kommt alles immer sehr random.

Dein Song „Fick dein Leben“ ist mir besonders aufgefallen. Im Video kommen drei verschiedene Versionen des Songs vor, einmal als Heavy-Metal-Song, als House-Track und dann als eine Art Kirchenchoral. Sind das drei verschiedene Songs?

Nein, das ist ein Song. Es ist witzig: Wenn man künstlerisch tätig ist, schaut man öfters auf Sachen zurück und fühlt sie dann nicht mehr zu 100%. „Fick dein Leben“, das vor zwei Jahren rauskam, wäre so ein Beispiel. Aber das Video ist mir nach wie vor noch extrem wichtig, weil es zeigt, wovon wir gerade gesprochen haben, diese Vielfältigkeit oder diese Randomness in der Sprache, der Gender Identity oder dem musikalischen Genre. Im Video wollte ich diesen Charakter-Zirkus darstellen, den ich manchmal selbst fühle. Ich fühle mich manchmal als Clown, manchmal als Tänzerin, manchmal als Hip-Hopper, manchmal als Punk. Für meine erste Solo-EP, die Anfang Juli rauskommt, arbeite ich wieder mit Videos und mehreren Charakteren. Auch weil ich langsam merke, dass ich vielleicht genau das als meinen Wiedererkennungswert nutzen kann – dass es eben keinen gibt. Viele, die Musik machen und Erfolg haben, haben eine Ästhetik, einen Sound und fahren eine Schiene, das ist halt so, und das sind die auch. Ich glaube, bei mir ist das ein bisschen schwer begreifbar, was es genau ist.

Du bist ja auch eine non-binäre Person, und das ist ja auch etwas, was du wahrscheinlich öfters erklären musst. Ist dir das unangenehm?

Das Thema Gender Identity ist bei mir auf jeden Fall ein krasses Thema. Mein Geburtsname ist ja Claudio, und vor fünf Jahren fingen meine engsten Freund*innen an, mich Claudia zu nennen, ohne dass ich jemals irgendwas gesagt oder es mir gewünscht hätte. Und als ich begann, mich Perra zu nennen, war es schön zu merken, dass ich das nie irgendwie präsentieren oder groß erklären musste. Leute haben von sich aus angefangen, das so zu sehen und zu verstehen, ohne dass ich ein großes Thema daraus machen musste, obwohl es für mich trotzdem ein großes Thema ist. Genderfluid ist sogar ein besserer Begriff für mich. Weil es nicht darum geht, dass ich mich nicht als Mann fühle. Ich fühle mich als Mann, aber nicht 100%. Ich fühle mich als Frau, aber ich weiß, ich werde es nie 100% sein. Das ist diese Fluidity, ich weiß nie genau, wie ich mich an diesem Tag fühlen werde oder nicht. Es ist eine Reise!

Gab es für dich eine Art Schlüsselerlebnis für die Gender Fluidity?

Das gab es schon in der Kindheit. Als ich acht Jahre war, habe ich Halloween als Ausrede benutzt, um mich als Mädchen zu kleiden. Meine Eltern sind und waren immer mit allem, was ich gemacht habe oder mache, extrem supportive. Und dann hatte ich eine Perücke mit langen blonden Haaren, ein Kleid und Stockings und bin so zur Schule gegangen. Und das war so ein aufregender Moment! Es gibt noch ein schönes Foto von damals, was ich immer noch sehr gerne anschaue. Ich lächele in die Kamera und man sieht einfach die Freude, die ich daran hatte, einfach nur diese Kleider zu tragen. Das war ein Empowering Feeling.

2015 haben wir mit fünf Freundinnen und Freunden die Performancegruppe „Cointreau on Ice“ gegründet. Wir haben das „experimental Drag“ genannt. Wir haben versucht, mit Genderrollen zu spielen, auch mit Gesang und viel Lip sync, und ich fing an, Rap zu machen. Durch diese „Drag“-Performances, wo ich immer häufiger als weiblich gelesene Person aufgetreten bin, hat sich für mich immer mehr gezeigt, dass ich keine Dragqueen bin. Ich liebe Drag, aber für mich ist das, einfach mehr in mich hineinzugehen und zu zeigen, wie ich mich fühle. Ich mache an erster Stelle Musik, lege als DJ auf, aber wie ich mich präsentiere, das hat mit der Kunst nicht viel zu tun. Das ist einfach, wie ich mich fühle. Aber es ist für mich auch sehr wichtig, das nach außen zu tragen. Ich lebe zwar in Berlin und generell in Deutschland haben wir da sehr viel Glück, aber dennoch braucht es für dieses Thema noch sehr viel Arbeit. Diese Arbeit ist mir extrem wichtig.

Du nennst dich Perra Inmunda, was ja eigentlich ein Schimpfwort ist, oder?

Perra heißt wortwörtlich übersetzt „Hündin“, aber wenn man das im Spanischen sagt, ist das allein schon ein Schimpfwort. „Inmunda“ heißt so viel wie „nicht von dieser Welt“. Wenn man in Kolumbien jemanden „Perra Inmunda“ nennt, ist das ganz, ganz, ganz, ganz schlimm. Vor allem weibliche oder trans Personen werden so beschimpft, das ist sehr macho. Und natürlich ist es dann eine Aneignung zu sagen, ja, das bin ich! Ich bin eine hässliche Bitch!

Damit nimmt man den Aggressor*innen den Wind aus den Segeln: Ich bin so, and so what?

Genau. Spannend finde ich, dass es in der Reggaeton-Szene inzwischen sehr viele weibliche Reggaeton-Musikerinnen gibt, die sich auch „Perra“ nennen, das ist ein großes Thema geworden. Reggaeton war schon immer extrem misogyn, extrem sexistisch, extrem transphob. Ich finde Bad Bunny, ein Künstler, den ich sehr feiere, hat mit diesen Reggaeton-Eigenschaften stark gebrochen. In der lateinamerikanischen Reggaeton-Szene hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan.

Am 21. Juni trittst du auf der SCHIRN SUMMER PARTY auf. Was können wir von dir als DJ erwarten?

Ich versuche immer sehr playful zu spielen. Ich mag diese Ernsthaftigkeit auf Partys nicht. Vor allem in der Elektro- oder Techno-Schiene habe ich oft das Gefühl, es gibt sehr seriöse Partys mit sehr seriösen DJs. Ich finde es auch wichtig, mit der Musik Spaß zu haben. Und ähnlich wie ich die Genres in meiner eigenen Musik breche, mache ich das auch in meinen Sets. Ich spiele dann ein bisschen Reggaeton rein, oder manchmal ein bisschen Hip-Hop, aber ich konzentriere mich doch schon hauptsächlich auf House-Music. Es muss Vocals haben, Black Voices, gerne queer, gerne Early 90ties, ich liebe das, sehr viel Love und Cheesieness, und natürlich muss man dazu tanzen können!