Es heißt, in Krisen entsteht Großes. Aber vielleicht geht gerade etwas unwiederbringlich verloren. Clubs sind nicht nur Orte zum Feiern, sondern auch wertvolle Schutzräume der LGBTQ+-Community. Wie geht es damit weiter?

In London, so hieß es im Spätherbst des vergangenen Jahres, haben seit 2009 beinahe zwei Drittel der LGBTQ+ Bars und Clubs zugemacht. In New York sind die Zahlen ähnlich, und in der sogenannten Partyhauptstadt Berlin wurde der Begriff vom Clubsterben geprägt. Warum das so tragisch ist, verrät ein Blick in die Entstehungsgeschichte des Clubs.

Ende der 70er, Anfang der 80er, als sich in den USA die Diskotheken, die ja ohnehin schon immer besondere Orte des Nachtlebens waren, zur Entstehungsstätte einer neuen Musik wandelten, wurden sie auch zu Schutzräumen. Disco ging in den Untergrund, wurde unter dem Einfluss avantgardistischer und populärer elektronischer Musik zu House und Techno. Ästhetisch radikalisiert ist so der neue Soundtrack für den Widerstand gegen Heteronormativität und Geschlechterkonventionen entstanden. Seine Geburtshelfer hießen unter anderem Larry Levan, Frankie Knuckles, Juan Atkins, aber es waren noch viel mehr daran beteiligt. Dieser Sound wurde über den legendären Club Dorian Gray im Frankfurter Flughafen nach Festlandeuropa importiert und landete schließlich in den leerstehenden Bunkern und Ruinen von Berlin.

Clubs sollen als Kultureinrichtungen gelten

Wenn diese widerständigen, subkulturellen Räume nach und nach schließen, ist ihr Fehlen vielleicht nicht für jede*n sofort spürbar. Dann kam die Pandemie, die alles veränderte, vielleicht aber auch nur Entwicklungen sichtbar macht, die unter der Oberfläche schwären. Die Mietpreise in den Großstädten kennen schon lange nur eine Richtung: nach oben. Damit wird der Raum unbezahlbar, der für diesen Bereich der Kultur so wichtig ist. Steigende Mieten machen den Safe Spaces der LGBTQ+-Community die Existenz schwer; die Coronakrise droht den wertvollen Schutzräumen den Garaus zu machen. Deshalb hat die rot-rot-grüne Regierung der Stadt Berlin nun beschlossen, Clubs sollen fortan als Kultureinrichtungen gelten. So können sie auf städtische Zuwendungen zurückgreifen. Denn, so hieß es in der Erklärung, es sei fraglich, ob Clubs vor 2021 wieder öffnen können. Jenseits der Bundeshauptstadt ist so eine Maßnahme nicht geplant. Der Offenbacher Club Robert Johnson zum Beispiel bleibt erstmal geschlossen.

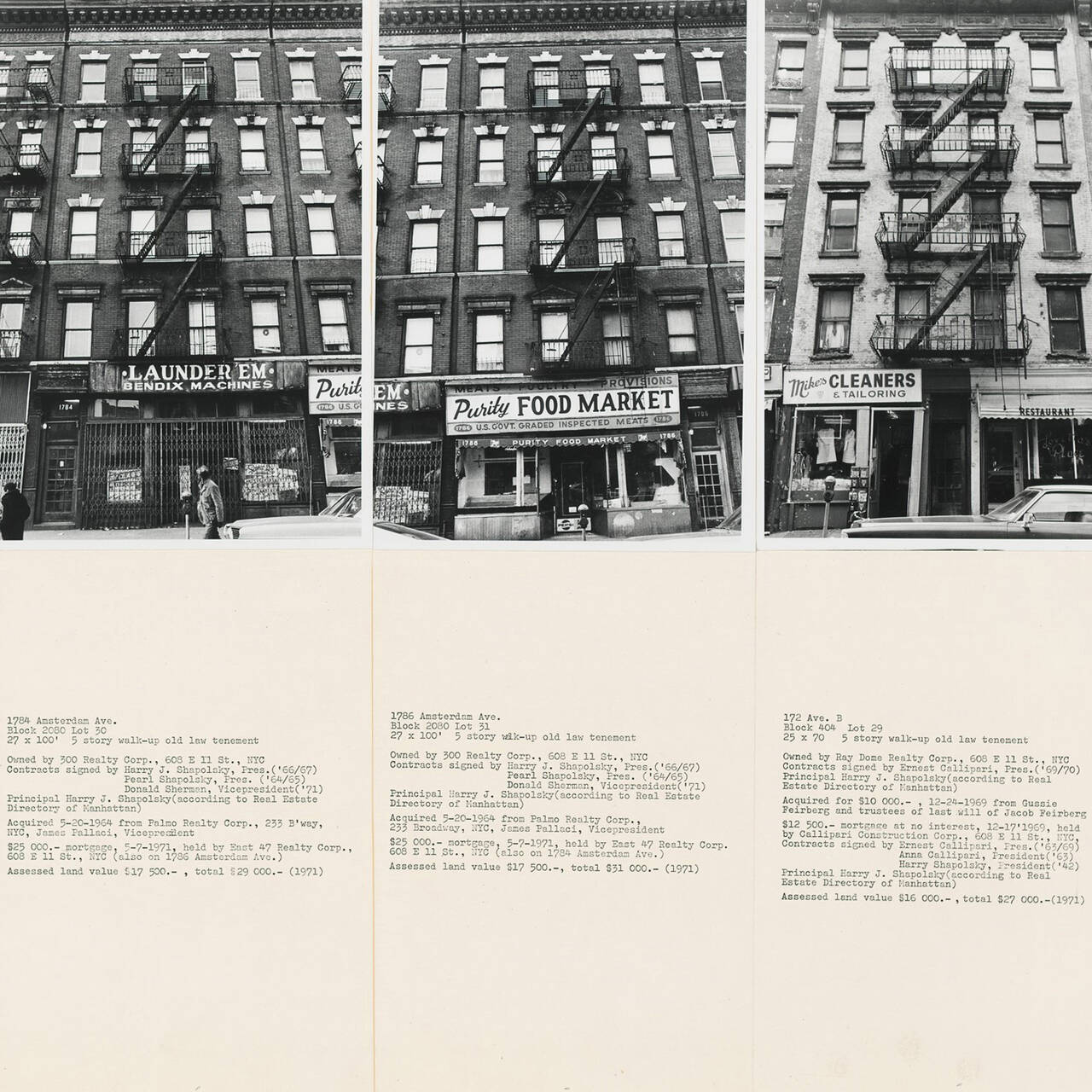

Dorian Gray © BARBARA KLEMM, Image via faz.net

Das Robert Johnson hat einen eigenen Weg gewählt, um, unabhängig von Zuwendungen und Spenden, das Überleben zu sichern. Künstler*innen und Designer*innen haben Editionen und Multiples gestaltet, die online verkauft werden. Pascal Mungioli, der für die Programmleitung verantwortlich ist, erklärt, warum diese Kooperation folgerichtig ist: „Das hängt mit der Idee von Ata Macias zusammen, einen Raum zu schaffen, und dort nicht nur Nächte, sondern auch Design und Kunst zu feiern. Wir haben eine starke Verbindung zur Hochschule für Gestaltung in Offenbach und zur Städelschule. Es haben schon immer Leute von dort bei uns gearbeitet. Deshalb haben wir einfach unsere Freund*innen gefragt.“

„Clubkultur ist durch Körperlichkeit gekennzeichnet“

Während andere nach Alternativen zum normalen Betrieb suchen und zumeist beim Livestream landen, hat sich das Robert Johnson gegen diesen Weg entschieden. Mungioli: „Wenn man anfängt zu streamen, seien es DJ-Sets oder ganze Clubnächte, dann übergeht man vieles.“ Die Club-Erfahrung besteht aus mehr. „Dazu gehören die Leute, die dort arbeiten, von der Tür bis zur Bar, vom Management bis zur Programmdirektion.“ Und: „Beim Streaming geht es nur noch um den DJ und die Zuhörer*innen. Wir wollen dann weitermachen, wenn man wieder Clubkultur erleben kann. Clubkultur ist durch Körperlichkeit gekennzeichnet.“

Das gilt gerade an einem besonderen Ort wie dem Robert Johnson. „Es gibt keine Laufkundschaft“, erklärt Mungioli, denn wer bis zu dem Club am Mainufer vordringt, müsse sich das explizit vornehmen. „Das sorgt eigentlich schon für einen geschützten Raum“, sagt er, auf das Konzept der aggressionsfreien safe spaces anspielend. Darüber hinaus gibt es schon seit fast drei Jahren die Partyreihe „Fries Before Guys“. Mungioli: „Ich habe die Reihe gestartet, weil ich meine Freund*innen und die Queere Community in Frankfurt explizit einladen wollte. Da ich mittlerweile für das gesamte Programm zuständig bin, überlege ich manchmal, ob es das überhaupt noch geben muss, oder ob man nicht irgendwann jeden Abend so gestalten kann, dass sich alle explizit angesprochen fühlen.“

Ich habe die Reihe gestartet, weil ich meine Freund*innen und die Queere Community in Frankfurt explizit einladen wollte.

Das physische Zusammensein an einem Ort ist zur Gefahr geworden. Der US-amerikanische Schriftsteller Bryan Washington fragte Anfang Juni im Magazin „The New Yorker“, wie sich wohl ein von Bedrohungen freier Raum entwickle, wenn jeder Raum zur potenziellen Bedrohung werden könne. Den Club macht aus, dass er ein geschlossener Raum ist für Nähe, für Sicherheit und, ja, auch für Unplanbares. „Man muss sich fragen, welche Funktion diese Räume haben, und ob sie überleben werden, und was ihr Überleben bedeutet, wenn sich das Wesen physischer Räume ändert,“ schreibt Washington.

„Unserer Meinung nach definiert sich elektronische Musik über die Gemeinschaft“, sagt Daniela Seitz vom Kollektiv Creamcake über das Wesen von Clubkultur. „Damit haben wir unseren Ursprung in dieser Bewegung.“ Creamcake organisiert eine Partyreihe in Berlin, aber eben auch das 3hd-Festival, das sich alljährlich dem Diskurs um Gegenwart und Zukunft elektronischer Musik, um Kunst und das Internet verschrieben hat. Fragt man, wie sich die Szene in der jüngsten Zeit verändert hat, erklärt Mitbegründerin von Creamcake Anja Weigl, um 2010 sei eine Verschiebung eingetreten: „Vom Analogen ins Digitale. Da brauchte Musik keine feste Genresprache mehr, und der Online-Raum war sehr offen.“ Zu jener Zeit wandelte sich elektronische Musik auch in ihrer Ästhetik zu einem „komplizierten Sound, der sich nicht mehr mit Hedonismus und Glück auf den Tanzflächen zufrieden gab.“

Damit zog die elektronische Musik auch in Kunsträume ein oder wurde von Künstlern in ihrer Arbeit benutzt. So zum Beispiel im Januar dieses Jahres, als die Trauma Bar und Kino, ein Kunstraum mit Club und queer-affinem Publikum, „QT, UR, EA“ von Mary Audrey Ramirez und Lukas Schmeck zeigte, ein schillernder Mikrokosmos aus Soundscapes, generativen Videos, Tanz. Die Performance ging nahtlos in die Clubnacht über, und sie war von der postapokalyptischen Ästhetik aus Videospielen geprägt. Was von ihr bleibt, ist das unheimliche Gefühl, dass ihre Ästhetik die Pandemie, die wenige Wochen später für die Schließung aller Spielstätten sorgte, vorweggenommen hat. Für viele der Anwesenden war es der letzte Abend in der Trauma Bar.

Die elektronische Musik zog in Kunsträume ein

Vielleicht liegt in Performances wie dieser die wechselseitige Anziehung von Club und Kunst, und vielleicht geben sie einen Ausblick auf die Zukunft. Die Disziplinen können ineinandergreifen, und wenn sich die Kunst mit dem Schaffen von fiktiven Räumen beschäftigt, umso besser. Wie die Zukunft dieser besonderen Räume aussieht: Auf diese Frage gibt es keine Antwort. Klar ist nur, dass alte Begriffe ausgedient haben. „Wir glauben nicht daran, dass es 2020 noch die eine, wahre Definition dafür gibt“, sagt Madalina Stanescu vom Leitungsteam der Trauma Bar und Kino. Deshalb widerspricht sie, wenn man nahelegt, dass es sich bei der Trauma Bar um einen Club handelt. Stattdessen: „Wir sind eigentlich unseren eigenen Bedürfnissen gefolgt und haben einen Raum geschaffen, wie wir ihn uns wünschen. Kunst ist dabei selbstverständlich.“ Kunst hilft bei der Neuerfindung von Clubs, ob sie auch beim Erhalt von Safe Spaces hilft, wird die Zukunft zeigen.

Wir [...] haben einen Raum geschaffen, wie wir ihn uns wünschen. Kunst ist dabei selbstverständlich.